記事のポイント

- サラヤは創業以来、ビジネスを通じた社会課題の解決に取り組んできた

- ボルネオの環境保全プロジェクトやウガンダでの衛生環境改善に続き、海の課題にも着手した

- 更家悠介社長は、「『いのち』の源である海を無視することはできない」と話す

サラヤは創業以来、「世界の衛生・環境・健康の向上に貢献する」を企業理念に掲げ、ビジネスを通じた社会課題の解決に取り組んできた。ボルネオの環境保全プロジェクト、ウガンダでの衛生環境改善に続き、海の課題解決にも着手した。更家悠介社長に、その真意を聞いた。

更家悠介(さらや・ゆうすけ)

1974年、大阪大学工学部卒業。1975年、カリフォルニア大学バークレー校修士課程修了。1976年、サラヤ株式会社入社。工場長を経て1998年に代表取締役社長に就任、現在に至る。特定非営利活動法人ゼリ・ジャパン理事長、大阪商工会議所常議員、公益社団法人日本食品衛生協会理事、ボルネオ保全トラスト理事、公益社団法人日本WHO協会副理事長、在大阪ウガンダ共和国名誉領事などを務める。2010年、藍綬褒章、2014年、渋沢栄一賞受賞。

■予期せぬ炎上を転機に変えた

――ボルネオの環境保全プロジェクトを立ち上げられてから、20年以上が経ちました。活動のきっかけは、テレビ番組の取材だったそうですね。

当時、環境をテーマにしたテレビ番組が、パーム油の問題について、コメントしてくれる企業を探していたのです。ほかの大企業が取材を断るなか、取材を受けたのは、その時には原料生産地の問題を知らなかった事実を認め、改善活動を宣言することが大切だと考えたからです。

また、パーム油の利用は、ほとんどが食品向けですが、ごくわずかでも、私たちがパーム油を使っていることに変わりありませんから、取材を受けることを決めたのです。

ところが、放送された番組では、私たちの意図とは異なる形で紹介されてしまいました。視聴者の多くは、「『ヤシノミ洗剤』がボルネオの環境を破壊している」と誤解してしまったのです。

そこで、ボルネオの実態を確かめようと、すぐに調査員を派遣しました。すると、現地では、パーム油の原料となるアブラヤシのプランテーション開発が進み、森林が破壊され、野生生物が危機に瀕していることが分かったのです。

私たちは専門家とも話し合い、2004年にボルネオの環境保全プロジェクトを立ち上げました。2005年には日本に籍を置く企業として初めてRSPO(持続可能なパーム油のための円卓会議)に加盟しました。

誤解を招いたことに責任を感じたテレビ局も、続編となる番組を放送してくれ、傷ついたゾウの救出活動や、現地の人々と対話を重ねながら課題解決の糸口を探っていく様子を紹介してくれました。

――取材を受けたことを後悔していませんか。

影響は大きく、今でも誤解をしたままの人もいるので、「まったく後悔していない」とは言い切れません。ただ、その後の保全活動や情報発信を通じて、サラヤに対する評価は確実に高まったと思います。

――当時はまだ、企業の環境対応や持続可能な原料調達の重要性が、社会的に認知されていなかった時代です。

そうですね。「どこから調達しようが、製品を作って売ればいい」と考える企業も多かったと思います。社内でも、「なぜ遠く離れたボルネオを支援するのか」といった声もありました。

しかし、たとえパーム油の使用量は少なくても、メーカーとしての責任があります。社員にも理解してもらう必要があると考え、実際にボルネオにも赴いてもらいました。現地の深刻な状況を目の当たりにすることで、多くの社員が問題の本質や緊急性を自分ごととして捉えるようになりました。

「ビジネスとボルネオの環境がどうつながっているのか」をしっかりと理解してもらうため、社内セミナーを開き、教育活動にも力を入れました。

■社員の理解得て1%を環境保全に

――売り上げの1%を寄付する取り組みも、社員の理解なくしては実現できなかったのではないでしょうか。

活動を発展させていくために、2007年に「ヤシノミ洗剤」をはじめとする対象商品の売り上げ(メーカー出荷額)の1%をボルネオの環境保全プロジェクトに寄付する取り組みを始めました。

寄付した分、純利益を減らすことになりますから、経営判断としても非常に大きな決断でした。社員にとっても、売り上げをさらに伸ばさなければならないというプレッシャーもあります。

それでも活動を続けられたのは、社員の理解に加え、お客様の共感と支援があったからです。社会全体で環境意識が徐々に高まってきたことも後押しとなりました。結果として、「ヤシノミ洗剤」の価値が広く認識され、売り上げの拡大にもつながっていきました。

特に、2010年ころから、環境関連の賞を受賞することが増え、サステナビリティの先進企業として、声をかけていただく機会が増えました。

例えば、セブン&アイ・ホールディングスのプライベートブランド「セブンプレミアム ライフスタイル」では、2020年に「ヤシノミ洗たく洗剤」や「手指消毒スプレー」などが採用され、お客様にとって手に取りやすい形で展開できるようになりました。

こうした評価は、社員にとっても大きな誇りとなり、自社の取り組みに対する理解を深める契機にもなっています。取引先との関係も、単なる金銭的な取引にとどまらず、社会課題に取り組むパートナーとしての関係に発展しています。資金調達の面でも、それまでより進めやすくなりました。

「採用」面でも大きな効果がありました。私たちは大阪に本社を置く地方の中小企業ですが、「サラヤで働きたい」と志望する学生が着実に増えています。

■手指消毒広め院内感染を防ぐ

――本業である衛生分野でも、アフリカ東部ウガンダの衛生環境の改善に取り組んでいます。

創業60周年のプロジェクトとして、2010年に「100万人の手洗いプロジェクト」を開始しました。石けんを使った正しい手洗いを広めることで、子どもたちの命を奪う原因となる病気を予防する取り組みです。対象となる衛生商品の売り上げの1%をユニセフに寄付し、ウガンダの手洗い促進活動を支援しています。

サラヤの原点は、戦後の日本の衛生環境の向上にあります。次は、世界の衛生問題に取り組むべきだと考え、アフリカに着目しました。

――医療現場での課題も見えてきたそうですね。

本来であれば、病院は衛生の象徴であるべき場所です。ところが実際には、消毒環境が整っていない病院が多くありました。消毒剤の効果は分かっていても、輸入品は高価で、使いたくても使えない。ならば、現地で生産すればいい――。そう考え、2011年に現地法人サラヤ・イーストアフリカを設立し、2013年からウガンダでアルコール手指消毒剤の生産を開始しました。

ボルネオの環境保全プロジェクトからも学んだのですが、社会貢献活動を持続的に続けるには、ビジネスときちんと連携させる必要があります。

私たちのビジネスモデルは「現地化」です。つまり、現地で原料を調達し、現地で製造し、現地で販売する。それによって雇用が生まれ、地域経済の自立を支えることができます。

――「与える」支援ではなく、「自立を後押しする」仕組みなのですね。

自分たちで仕事をつくり、ビジネスを動かし、経済を循環させていく。その力が社会を前向きに変えていきます。現地で消毒剤が当たり前のように使われるようになれば、院内感染も減り、社会全体が良くなる。それは、サラヤのビジネスの成長にもつながります。

実際、ウガンダの事業はすでに黒字化を達成しました。社会的価値と経済的価値が両立できることを証明できたと思います。

中国製の安価な商品との競争もありますが、衛生というのは「質を落としてはならない」領域。安さではなく、確かな品質で信頼を築くことが重要だと考えています。

■次の挑戦は「海」、対馬から世界へ

――2024には新会社ブルーオーシャン対馬(長崎県対馬市)を立ち上げ、海の課題解決の取り組みを本格化させました。

「海」は、サラヤにとって新たな挑戦領域です。やはり「いのち」の源である海を無視することはできない。私たちの暮らしは、海と深くつながっています。

ブルーオーシャン対馬では、現地で課題に取り組んでいる人たちと連携しながら、サラヤとして何ができるかを模索しています。対馬では、海洋プラスチックごみを回収し、エネルギーへと転換する取り組みを進めています。将来的には、この「対馬モデル」を、島しょ国をはじめとする海外地域にも展開することを視野に入れています。

海洋プラスチックごみ問題に加え、気候変動の影響も深刻です。日本近海では高水温の海域が広がり、漁業にも大きな打撃を与えています。コンブをはじめとする海藻類にも甚大な被害が及び、魚がほとんど取れなくなった海域もあります。

こうした状況を受け、サラヤは2025年4月、海の森(昆布藻場)を守り、海の生態系を保全する活動として「海の森を守るプロジェクト」を開始しました。

さらに、海洋資源の持続可能な利用を目指し、陸上養殖の研究も進めています。アフリカ・ケニアではティラピアなどの養殖魚を調達し、急速凍結して品質を落とすことなく流通させるという取り組みにも着手しました。

こうした海を取り巻く問題について、多くの人に理解を深めてもらう必要があると考えています。

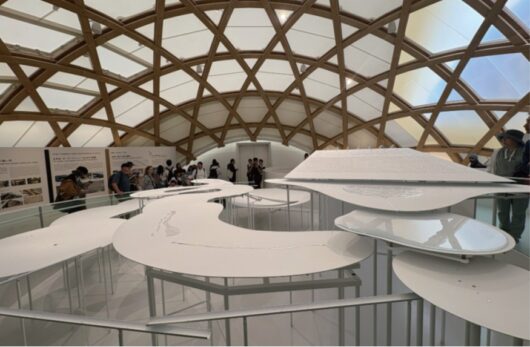

私が理事長を務める特定非営利活動法人ゼリ・ジャパンは、大阪・関西万博でパビリオン「ブルーオーシャン・ドーム」を出展しています。多くの来場者に海の大切さや気候変動の実態を伝えたい。

万博に対して、厳しい意見が多いのも事実ですが、「平和な世界」を実現するために、大きな役割を担っています。

世界を見渡してみると、ある国は石油採掘を推進し、他の国では戦争を続けています。戦争は、人的被害に加え、膨大なCO2を排出します。平和な世界を実現しながら、ビジネスも発展させていきたい。

今後もサラヤは、変化する社会課題に柔軟に対応しながら、ビジネスを通じた課題解決を着実に進めていきます。

.jpg)