記事のポイント

- 京都大学の広井・名誉教授は日立製作所とAIを活用した未来予測研究を行う

- その研究の結果、広井教授は持続可能性のカギは「ローカル」だと指摘

- 各地の文化を守り、ローカルからグローバルを目指す発想の転換を訴えた

2050年に社会は持続可能でいられるのか。日立製作所などとAIを活用した未来シミュレーション研究などに取り組む京都大学の広井良典・名誉教授は、「極めて危うい状況にある」と指摘した。ポストSDGsも踏まえて、社会の持続可能性のカギはローカルにあると語った。(オルタナ輪番編集長=池田真隆)

2050年に向けて、日本社会は持続可能でいられるのか。人口減少と高齢化を含め、日本社会は極めて危うい状況にある。2016年に京都大学に設立された日立京大ラボと共同研究を開始し、AIを活用して未来をシミュレーションする研究に取り組んできた。

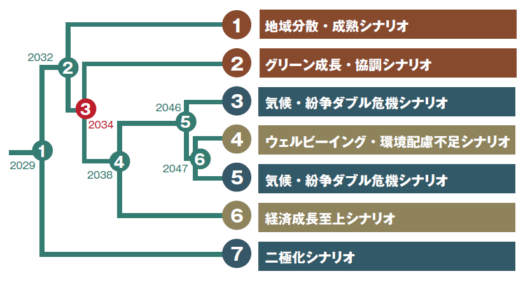

日本社会の未来にかかわる社会的要因を約150項目抽出し、2万通りのシミュレーションを行った。その分析から見えてきたのは、「都市集中か地方分散か」、この二択の選択によって日本の未来が大きく分かれることだ。

そしてシミュレーション結果が示したのは、人口や地域の持続可能性、健康や幸福、格差の観点から地方分散の方向が望ましいというものだった。

さらに今年、AIによる未来シミュレーションの「グローバル版」をまとめたが、ここでも「地域分散・成熟シナリオ」というシナリオが有力な未来像として示された(プレスリリース「AIを活用した、持続可能な地球社会に向けての政策提言」がインターネット上で閲覧可能)。

日本社会だけでなく、行き過ぎたグローバリゼーションによって、国際社会で様々な課題が顕在化してきた。国際社会の持続可能性を問う声も大きい。

歴史を振り返ると、グローバリゼーションで利益を得ていた間は「自由貿易」を他国にも求めるが、利益を得られなくなると保護主義的になるという、身勝手なパターンが繰り返されてきた。

イギリスもそうだったが、現在のトランプ政権は「アメリカ・ファースト」の理念を掲げ、関税措置や移民規制の強化を行う。これは反グローバリズム的な考えに基づくものと言えるが、都合のよいナショナリズムだ。

■社会の再構築、地域の自立から

■ポストデジタル「生命」が軸に

■地域の資源を将来世代に残せ