記事のポイント

- 米研究機関が、今夏の世界の気温について、地球温暖化による影響度をまとめた

- 温暖化の影響を世界一受けたのは北方領土で、北方領土を除く日本も第4位に

- 都市別トップ10では、4位から7位を札幌、仙台、さいたま、東京が占めた

米国の気候研究機関クライメート・セントラルは9月17日、2025年夏(6月~8月)の世界の気温が、人為的な地球温暖化によってどれだけ影響を受けたかを示す報告書をまとめた。同機関がまとめたランキングでは、世界一影響を受けたのが北方領土・千島列島となり、北方領土を除く日本は世界で4番目だった。都市別では、世界第4位から第7位を札幌、仙台、さいたま、東京が占めた。(オルタナ輪番編集長=北村佳代子)

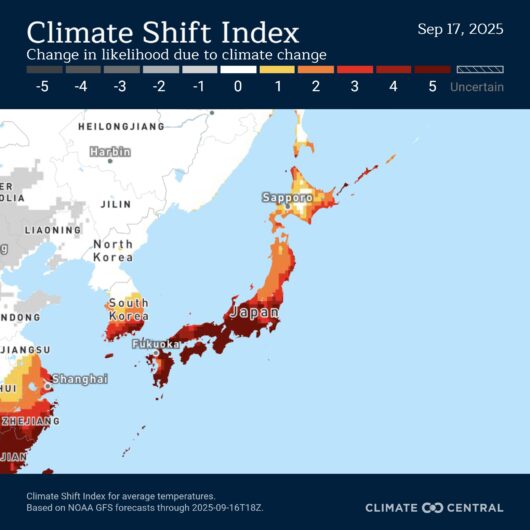

(本日:2025年9月17日の日本列島のデータ)

■日本は今夏、61日間、温暖化の影響を強く受けた

米国の気候研究機関クライメート・セントラルは9月17日、世界各地の気温についての報告書「気候変動にさらされた人々:2025年6月~8月」をまとめた。それによると、石炭・石油・メタンガスの燃焼を主要因とする人為的な気候変動の影響が、世界のほとんどの地域で「極端な暑さ」という形で顕著に現れたという。

クライメート・セントラルは気候変動やその影響、解決策を研究し、一般市民や意思決定者に伝える非営利団体だ。2022年から、気候変動指数(CSI)を用いて、世界のあらゆる地域の毎日の気温に、気候変動が及ぼした影響を測定し公開する。

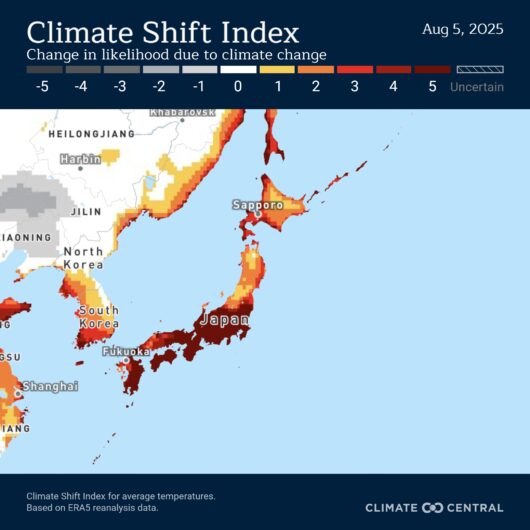

例えば、群馬県伊勢崎市が国内観測史上最高となる41.8℃を記録した2025年8月5日には、クライメート・セントラルの気候マップツール上、日本の関東地方から九州の一部に至るまでの大半の地域が、濃い茶色(下図の上部の「5」と同じ色)で覆われた。

この濃い茶色の「5」のレベルは、同機関が「0」から「5」までに分類する「気候変動による影響度」の最高値だ。この色で覆われた地域の気温は、気候変動によって引き起こされた「例外的」な事象であり、地球温暖化がこの気温の発生確率を、少なくとも5倍以上に高めた結果であることを意味する。

なお、「0」は気候変動の「影響はない」ことを意味しており、「1」は、地球温暖化による発生確率は1.5倍と「穏やか(モデレート)」だと位置付ける。

クライメート・セントラルの分析では、気候変動により2倍以上の発生確率となった「2」(強い)以上の日数(CSI2以上)を重視する。 日本(北方領土を除く)は今夏、平均で61日間、気候変動による影響を強く受けた。

■人為的な地球温暖化の影響は今夏、アジアで顕著に

報告書によると、この夏は毎日、地球上の少なくとも5人に1人が、気候変動の影響を強く受けたという。世界的に見て、気候変動の影響を強く受けた高温日を少なくとも30日以上経験した国は、183カ国に上り、その大半がアジアだった。

この夏の3カ月間で、「危険な暑さ」を30日以上経験した人は、世界で9億5500万人近くに上った。

クライメート・セントラルでは、各地域が観測した過去30年間(1991年~2020年)の気温の上位90%を上回る高温の日を「危険な暑さの日」と呼ぶ。上位90%を上回る高温の日は、各地域の住民が過去の経験から「暑い」と認識する気温であり、各地域がその閾値を超えると、暑熱関連の健康リスクが高まるためだ。

北方領土を除く日本ではこの3カ月間、人為的な地球温暖化の影響で2.1℃気温が高まり、「危険な暑さの日」は62日に上った。この「危険な暑さの日」は、気候変動によって22日増えた。

北方領土・千島列島では、温暖化の影響で3.6℃気温が高まり、気候変動により2倍以上の発生確率となった高温の日が82日に上った。「危険な暑さの日」は56日で、気候変動によって12日増えた。

■世界一、気候変動の影響を受けたのは北方領土に

クライメート・セントラルは、世界240の国・地域・属領および940都市ごとのデータを記録し、国別・都市別に、気候変動の影響が強かった地域をランキングした。なお、「国」別としているが、複数の国家で領有権を争う地域は、独立した地域として便宜上「国」の括りで分析している。

今夏、世界一、気候変動の影響が大きかったのは「北方領土・千島列島(英語での表現はクリール諸島)」となった。北方領土を除く日本は、4位となり、都市別でも、世界トップ10に、札幌、仙台、さいたま、東京が入った。

この分析を行ったクライメート・セントラルの研究技術者ブランドン・ブラッサ主任アナリストは、オルタナからの問い合わせに対し、「北方領土・千島列島での観測値は、主として択捉島とその周辺の主要な島々から得たものだ」と回答した。

ブラッサ主任アナリストは、「当機関の気候変動指数(CSI)データによると、日本はCSI4と5に該当する異常な高温の日数が極端に多かった。CSI4と5は、こうした高温の発生確率が気候変動によって発生確率が約4倍から5倍以上に高まったことを意味する。気候変動による影響の強さと、温暖化によって高温にさらされた人口の多さの両面で、世界トップクラスだった」と分析した。

「熱に対して脆弱な都市・東京には、大規模な人口が集中している。そのため、過去30年間の気温の上位90%ならびに上位99%を上回るような、極端な高温にさらされた人の数も膨大だった。日本の1人当たりの極端な高温への曝露量は世界トップクラスだった」(ブラッサ氏)

「東京のような大規模で建物が密集した都市部は、コンクリートやアスファルトの舗装が広く、植生が少なく、エネルギー消費量が多いため、熱がこもりやすく、夜間の冷却効果も薄れてしまう」(同)

■気候変動の専門家・江守教授の見解は

気候変動の専門家・東京大学の江守正多教授は、「温暖化の影響は、世界中でどこでも受けている。今夏の場合は特に日本において、高温となる条件が重なった」とコメントする。

「高温となった要因の一つは、日本近海の海水温の上昇だ。加えて、ここ3年ほど、太平洋高気圧とチベット高気圧に覆われるという気圧パターンが続いたことも影響した」(江守教授)

「海水温の上昇は、その一部は温暖化に起因するものだ。しかし、人間活動と関係のない自然の変動の影響によるものもある。自然の変動による影響は、フェーズが変わればある程度消えていく。しかし今夏は、自然の変動による上振れも重なったため、記録的な高温につながった」(同)

「自然の変動自体も、温暖化の影響を受けているのではないかという研究も進められているが、それについては現状、諸説ある」という。

■周辺の海面水温上昇の影響も大きく

■国内12都市別の分析も