記事のポイント

- 再エネ投資の継続によって100カ国以上で化石燃料の輸入依存度が低下した

- 国際エネルギー機関(IEA)が報告書「再生可能エネルギー2025」で示した

- 年間約20兆円の化石燃料を輸入する日本も再エネ導入の経済的メリットは大きい

国際エネルギー機関(IEA)は10月7日、「再生可能エネルギー2025」と題する報告書を公開した。報告書によると、再エネへの投資を継続した結果、100カ国以上で化石燃料の輸入依存度が低下し、数千億ドル(数十兆円)の貿易支出を節減したという。日本は化石燃料の輸入に年間20兆円前後を費やす。自国経済へのメリットを考えても、再エネの導入加速が期待される。(オルタナ輪番編集長=北村佳代子)

■世界の再エネ発電容量は今後5年で倍増する

IEAは報告書「再生可能エネルギー2025」の中で、世界の再エネ発電容量が2030年までの5年間で、その前の5年間から倍増し、4600ギガワット増加すると予測した。この増加分の約8割が太陽光で、風力、水力、バイオエネルギー、地熱の順で続くと見込む。

また2026年までの世界の電力需要の増加分についても、その90%以上を再エネが賄うとの見通しを示した。

■再エネ拡大が、石炭・ガスの輸入を減らす

また報告書によると、英国、ドイツ、チリなどの国々が、主として風力・太陽光発電によって、2010年以降、石炭およびガスの輸入を約3分の1削減した。デンマークに至っては、同期間に、化石燃料の輸入依存度がほぼ半分に低下した。

報告書は、化石燃料の輸入国が、電力システムに再エネを導入することの便益を定量化して示した。

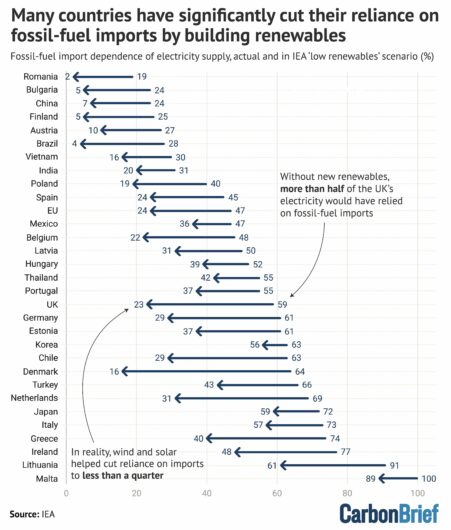

下の図は、燃料の輸入国が、2010年以降に、水力以外の再エネを拡大しなかった場合のシナリオと比較し、過去13年間でどれだけ化石燃料への依存度を減らしたかを示したものだ。多くの国が再エネの導入で、輸入する化石燃料への依存度を減らしている。

IEAのデータを基に、英カーボン・ブリーフが作成した下記の図を見ると、日本(下から6番目)は再エネを導入していなければ、輸入する化石燃料への依存比率は72%だったが、2023年はそれが59%に減った。

(IEAデータを基に英カーボン・ブリーフが作成した図を許可を得て転載)

IEAは計107カ国が、水力以外の再エネの導入によって、石炭・ガスなどの化石燃料の輸入依存度を低減したと特定した。このうち化石燃料の輸入への依存度が10ポイント以上低下した国は38カ国に上り、30ポイント以上は8カ国だった。

■再エネはエネルギー安全保障を「本質的に強化する」

IEAは、再エネの導入は、「エネルギー供給の安全保障を本質的に強化する」と強調する。自国内で発電できると同時に、化石燃料の輸入国における「経済的な回復力の向上」にも寄与するからだ。

これは特に、国内エネルギー資源が乏しい、あるいは減少傾向にある国々において顕著だ。IEAは、ロシアによるウクライナ侵攻に端を発したエネルギー危機で、EUの燃料輸入国が化石燃料価格の高騰に直面した事例を示した。

これまでロシア産ガスに電力供給を依存してきたブルガリア、ルーマニア、フィンランドは、再エネ供給網の整備を近年進めてきた結果、エネルギーの輸入への依存度をゼロに近づけたという。

IEAはまた、化石燃料の輸入ではなく再エネに支出することが、自国の経済により多くの投資資金を留め、地域の雇用を支えると指摘した。

日本も年間20兆円前後を、化石燃料の輸入に費やす。エネルギー安全保障の観点や、自国経済へのメリットからも、再エネ導入のさらなる加速が期待される。

-1-scaled.jpg)