記事のポイント

- ジェンダーに基づく格差は日本に依然として存在する

- 障がい者やLGBTQ、難民など、脆弱な立場にある人への支援も十分ではない

- 「ジェンダードイノベーション」は日本のDEIの欠如を解消するヒントになりそうだ

【ジェンダードイノベーション】

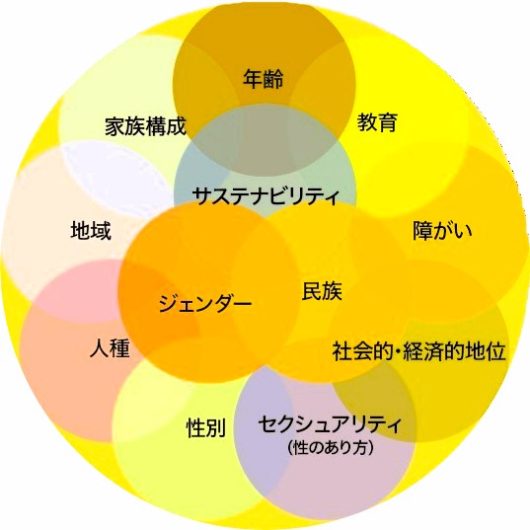

「ジェンダードイノベーション(Gendered Innovations)」とは、科学・技術分野の研究開発、政策、ビジネス、まちづくりなどの幅広い分野で、生物学的性別、ジェンダー(文化・社会学的性別)、交差性(インターセクショナリティ:複数の要素の交差性の視点)に考慮した分析を行うことで、課題や機会を発見し、イノベーションを創出するという概念。2005年に、ロンダ・シービンガー米スタンフォード大学教授が提唱した。左図は、インターセクショナリティの図(出典:米スタンフォード大学の資料を基に編集部作成)

ジェンダーギャップ指数は世界125位、男女の賃金格差は21%と、ジェンダーに基づく格差は日本に依然として存在する。障がい者やLGBTQ、難民など、脆弱な立場にある人への支援も十分ではない。「ジェンダードイノベーション」はもともと性差に着目した概念だが、日本のDEI(多様性・公正性・包摂性)の欠如を解消するヒントになりそうだ。(オルタナ副編集長・吉田 広子、池田 真隆、北村 佳代子、編集部・下村 つぐみ)

国連が定めた「国際女性デー」の3月8日、東京・青山の国連大学前には約500人が集まり、ジェンダー平等を訴えた。列の中には、国際女性デーの象徴であるミモザの花を手にする参加者も目に付いた。

「ウィメンズマーチ東京」実行委員の濱田すみれ氏は「女性だけではなく、外国人、LGBTQ、生活困窮者など、差別を受けている人たちはたくさんいる。より脆弱な立場におかれた人々への差別がなくならなければ、女性に対する差別や暴力もなくならない。連帯して声を上げていきたい」と話す。

国際女性デーは1975年に制定されたが、それは1904年に米国で女性が参政権を求めたデモに由来する。つまり、世界的にみても女性がおかれた環境は120年たった今でも厳しい。そのことを国際女性デーの存在自体が物語る。

特に日本のジェンダーギャップ指数は世界125位、男女の賃金格差は21%と、ジェンダーに基づく格差は大きい。障がい者やLGBTQ、難民など、弱い立場にある人への支援も十分ではない。

(この続きは)

■社会にあふれる男性基準の製品

■交差性の視点で障壁を見つける

■男女混成チーム、経済価値は1.5倍

■女性優遇は「逆差別」ではない

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)