LGBT支援事業のコミュニティスペースと電話相談には、行政が無料で運営しているという安心感があるため、今までLGBTコミュニティにアクセスできなかった、LGBTの中でもより困難を抱える人が集まっている。例えば、LGBTかつ身体障がいを持った方だとか、精神障がい者、生活保護受給者や、子育て中のLGBTなどである。今まで誰にも相談できなかった人たちが支援の糸口を掴める、これは実際、命を救っている事業なのではないかと思う。

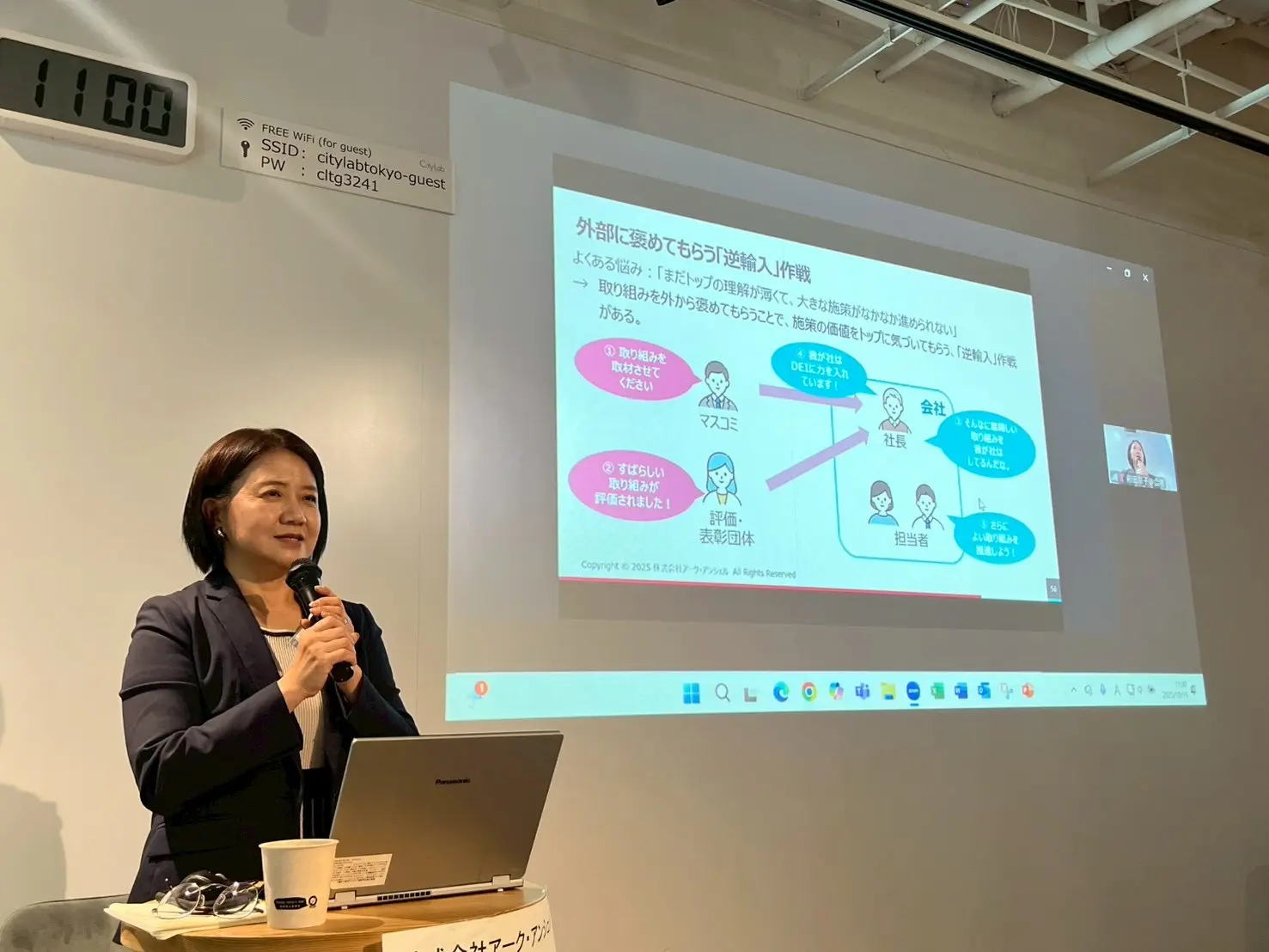

また、当事者と行政担当者との意見交換会も成果をあげている。これは、教育やDVなど、テーマに沿った実体験をもった地域のLGBT当事者に区役所に来て頂き、区の各部局の担当者に話を聞いてもらい、行政ができることを一緒に考えるという会である。これまでに出てきたテーマ別の課題と対応案のほんの一例を示す。法律も予算もない状況でも、少しの工夫とやる気があれば、行政ができることは本当に沢山あると実感している。

【ろうLGBT】トランスジェンダーの性別変更の際に、病院や裁判所に同行できる手話通訳が不足している。→手話通訳者の養成機関に「ろうLGBTサポートブック」を配布する。

【学校生活】教員も情報不足で、LGBTのことに触れるのが難しい。→区のLGBT支援事業のポスター(図表参照)を区内の学校に届けて、しっかり趣旨を説明し、学校に貼ってもらう。

【DV】LGBTはなかなかDV相談できない。→既存のホームページに明記。相談員への研修と対応マニュアルへの記載。

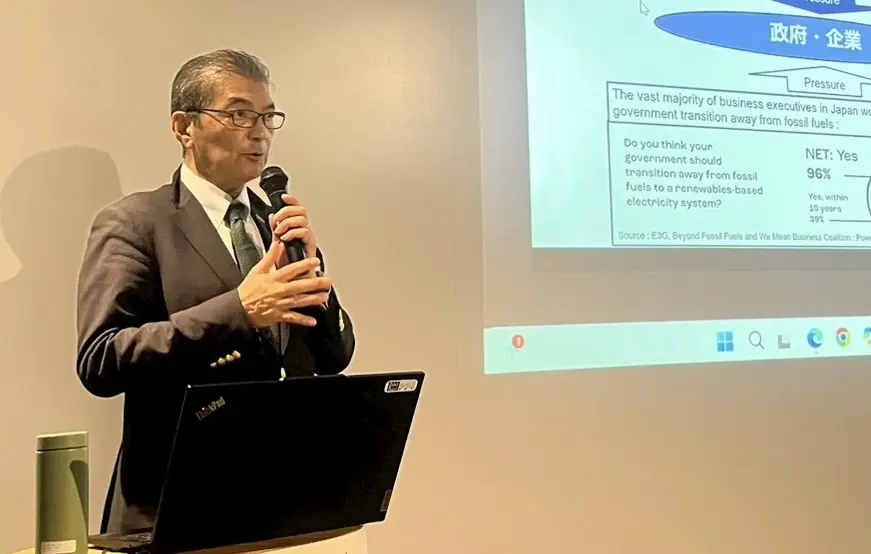

自治体の施策は、本来、生まれてから亡くなるまで、その地域の住民を支援するためのものだ。しかし、LGBTは住民として想定されていないため、そのセーフティネットからこぼれ落ちがちである。これから、防災、子育て支援、介護支援など、自治体のすべての施策を、LGBTも使えるものなのかという目で、横軸で見直す必要があるだろう。

淀川区の職員さんたちは、すでに1年以上LGBTに関わっていることになるが、今はLGBTが何か特別なことではなく、地域住民へのサービスという自分の仕事の一部なのだという姿勢で取り組んでいるように思える。

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)