記事のポイント

- ライオングループは長期環境目標のもと水使用量の削減に取り組む

- 製品使用時の水使用量削減にもコミットし、すすぎゼロの衣料用洗剤なども開発

- 筆者は同社の活動を学ぶため、平井研究所を訪れた

■小林光のエコめがね(47)■

ライオングループは長期環境目標「LION Eco Challenge 2050」 のもと、水使用量の削減に取り組んでいる。同社は製品使用時の水使用量削減にもコミットし、すすぎゼロの衣料用洗剤なども開発した。同社の活動を学ぶため、平井研究所(東京・江戸川)を訪れた。(東大先端科学技術研究センター研究顧問・小林 光)

■1970年代に「無リン洗剤」を開発

ライオンについて自分が知っていたことは、琵琶湖の富栄養化に抗する切り札として期待された「無リン洗剤」を開発し、販売する先陣を務めたことである。1970年代のことだ。

当時の琵琶湖へのリン負荷として、合成洗剤のみが大きなシェアを占めていたわけではないが、従来品の粉せっけんにはリンが含まれていなかったので、会社として、また業界としても放置していては期待の新商品、合成洗剤の芽が摘まれてしまうから、と頑張ったのだと思う。

.jpg)

そんなことがあって半世紀、現代のライオンも水への取り組みで高い評価を獲得している。

すなわち、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)が提唱する分析の枠組みを水リスクへの取り組みにも適用して企業の格付けをしている非営利団体、CDP(旧カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト)から、4年連続のA評価を獲得している。

また、S&Pダウジョーンズ社による、持続可能性の評価からなる企業の株式のパッケージングにおいても、同社は3年連続して構成銘柄に位置付けられたが、その評価の中でも水リスクへの対応は満点に近い94点を頂戴していて、水に関する取り組みに強みを見せている。

そうした高評価に結実した発想の回路や実際の取り組みを知るために、同社の研究所を訪問したのである。

■水の使用量、2030年までに30%削減へ

まず参照したのは、CDPによる水関連の安全性のA評価の内訳である。

目標設定や数量的な把握、水質汚染対策、水に関連するリスクやビジネスチャンスの把握、経営戦略などの、いわば王道の項目は軒並みA評価で、満点にいかなかったのは、経営リーダーシップ、バリューチェーン全体のマネジメントそして水リスクへの対応だけであった。水環境対応の基本は完全クリアした姿になっている、と言える。

こうした外部評価はともかくも、自分が高く評価した同社独自の取り組みをいくつか紹介しよう。

まずは、KPI(重要業績評価指標)に水を組み込んでいることである。それも、同社の製品のライフサイクルの環境負荷を考えた場合に最大インパクトとなるお客様における水使用量までをも含んだスコープ3の水使用量についてKPIを設定していて、極めて大胆、野心的と言える。

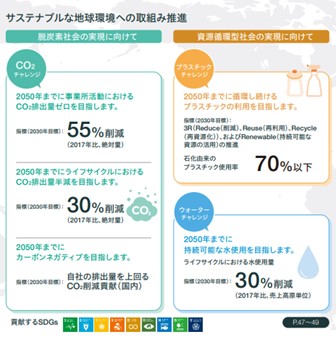

図1は、同社の統合報告書から転載したものである。どこの企業でもKPIに位置付けるCO2排出量や多くの企業が関心を払っているプラスチック使用量に加えて、それらと同等の高い位置に、水の、それもスコープ3の使用量を位置づけていることに目が惹かれた。

図2は、同じく統合報告書に掲載されている製品のライフサイクル、すなわちスコープ3で見たCO2の負荷と水の負荷である。ここにあるように、水の消費は圧倒的にお客さまの所においてである。

にもかかわらず、同社は、上掲の図のとおり、サステナビリティ実現のKPIとして、このライフサイクル水消費量の売上高比で見た2017年の値を、2030年には、30%削減するということを謳っている。

なぜ、スコープ3での排出量が圧倒的な項目、すなわち、自己のコントロールが効きにくい項目についてKPIを設定しているのだろうか。

それは同社の事業のパーパス、ミッションにかかわる発想にある。

同社の事業のアウトカムは、健康な生活習慣づくりを通じた一人ひとりの生活者のQOLの向上に置かれ、事業が目指すアウトプットは、ポジティブな生活習慣の創出支援であるとされている。

オーラルケアや清潔な生活が、同社の創業のモチベーションだったので、違和感のない、自社の役割についての規定である。

■すすぎ不要の洗剤で水の使用量を減らす

立派なことではあるが、立派過ぎではないだろうか。顧客のQOLにどうやってアプローチするのか、特に、お客筋の水消費量をいったどうやって減らせるのだろうか。

そこを質問してみたところ、答えは、水消費を減らせる性状の製品を販売する、ということであった。もちろん、ユーザー目線に立った様々な啓発にも力を入れるが、お客様の日常生活の中での良い習慣が一層大きな良い成果を自らにも社会にも生むようなことにつながる性能の製品を開発し供給する、という考えであった。

具体的にはどんなことか。

図3は、洗剤の例であって、すすぎを一切しなくても、きれいに洗いあがる製品を開発し、販売したのである。これを使えば、洗濯時の水の消費量は、従来の洗剤による洗濯に比べ、65%も減ることになる。技術的に見ると、衣類に残る可能性がある界面活性剤の濃度を従来洗剤の半分程度まで減らし、その条件下でも有効に働く機能成分を100種類以上探索した結果 、ユーザーが心配なくすすぎなしの洗濯機運転を選べるようにしている。

同社では、こうした環境性能の高い製品の開発には特に力を入れている。自分が研究所を見学させていただき印象に残ったのは、洗剤の新製品候補に対する、実態に沿った性能試験である。写真から見る以上にたくさんの、日本で使われているほとんどの機種の洗濯機が並んだ広い部屋で、洗剤新製品候補が果たして本物なのかが確かめられていた。

試験だから、もちろん客観的な評価ができないといけない。そこで、標準化 された汚れ布が被試験検体として使われていた。地道で誠実な試験が革新を生むのだな、と改めて感じさせられたが、そのことを特筆しておこう。

さらに、同社は、単に製品性能を向上するだけが任務と心得ているわけではない。一歩踏み込み、各種の出前講義、さらには消費者の日常習慣のモニターなどにも係わっている。例えば、すすぎ1回の洗濯がどのくらいの割合のご家庭で実践されているかも調べている。

ちなみに、その数値は約4割だそうだ。さらに多くのご家庭で実践してもらわないと同社のKPIも達成できないので、同社の取り組みは一層強力にすべきであろうし、実践度合いを調べるモニタリングの仕組みももっと洗練された実証的なものにできるのではとも感じた。

■花王と協業し、プラ容器の水平リサイクル目指す

ライオンでは、他の多くの日本企業の場合と異なって水への取り組みを大変高い位置で経営に組み込んでいるので、その理由を重ねて尋ねた。

一つには、企業活動のいわばミッションとなることが客筋の健康習慣の確立なので、そのためには、水は、欠かせない、しかし、貴重な投入資源であるので、その合理的な利用も、ミッションのいわば一部になることがあげられた。

また、二つには、内外の他の企業との差別化、独自性を明示する上で、水が有益な着眼点になることが指摘された。なるほどである。

しかし、だからといって、他の企業の取り組みとの差別化が難しい項目が疎かにされていいことにはならない。

自分が注目したのはプラスチックの使用量の削減。2050年には、プラスチックの循環利用に移行することを目標に、2030年には、化石燃料起源のプラスチックの使用割合を70%にまで減らすことをKPIとしている。このための取り組みがなかなかユニークだ。

一つは、プラスチック自体の使用量を減らす詰め替え容器化で、図4のように既に相当な成果をあげてきている。

特にユニークなのは、競合する同業の花王との協働による、プラスチック容器のリサイクル、それも容器に戻す水平リサイクルの実施である。

このような取り組みは、独禁法が健全な環境取り組みの妨げにならないことの一つの好例になるのでは、と思われた。

ちなみに、今回訪問した研究所では写真のように、洗剤容器だけでなく、使用済み歯ブラシの回収箱もあって、そこまでやるのだと、頼もしく感じた次第である。

口腔ケアや洗濯は極めて日常的な当たり前の行為、生活習慣であって、それをさらにエコにするのは大変だ。いかにBtoCの企業であるにせよ、普通の感覚では、生活者の習慣は、サプライヤー企業の責任範囲外であろう。

しかし、そうしたアウエィな環境負荷の削減にあえて挑戦するライオンの取り組みには、未だスコープ1,2で呻吟する多くの企業を超えた新しい景色を見させてくれるものである。

同社の社名は、いかにも歯が強いと思われる動物から取ったと聞く。難問の、家庭からの負荷削減にきちんと噛み進める取り組みを期待しつつ、ライオンには今後も大いに注目していきたい。