記事のポイント

- 社会を変えるアイデアのヒントは身近なモノの再定義にある

- アジア最大の広告祭に出展した好事例を2つ紹介する

- SDGs時代に対応した広告コミュニケーションの参考にも

社会を変えるヒントは、身近なモノや場所の再定義にある。アジア最大の広告祭に出展した好事例を通して、これからの広告コミュニケーションを考える。SDGsとクリエイティブの関係性を探った。(サステナビリティ・プランナー=伊藤 恵)

広告は今、ソーシャルグッドの領域で機能するアイデアへと急速に進化している。2025年3月20日から22日にかけてタイ・パタヤで開かれた、アジア最大の広告祭ADFEST 2025では、その傾向がさらに鮮明となった。

ADFEST 2025の今年のテーマは「COLLiDE」。テクノロジー、カルチャー、アイデアが激しく交差し合う時代、その衝突から生まれる「創造的カオス」が次のクリエイティブを定義していくというメッセージが込められている。

今回はこの広告祭から、「見えない課題を見える形に変えた」2つの受賞作を紹介し、SDGsとクリエイティブの関係性を探っていく。

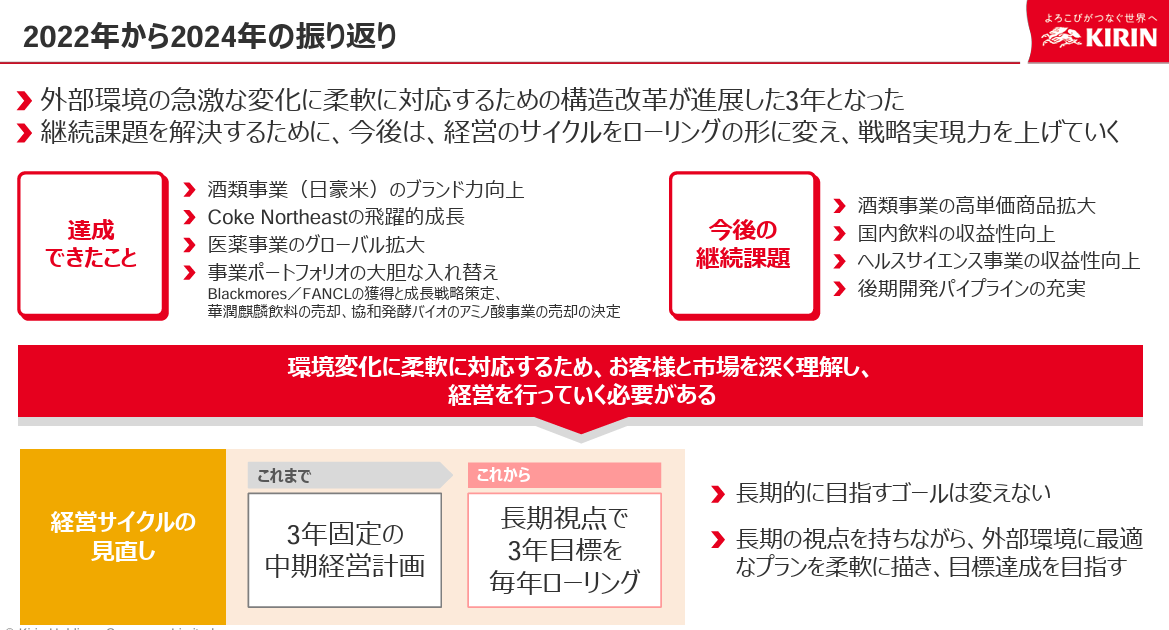

■交通データを基に都市の「隙間」に遊び場を

インドの人口は14億人だが、スポーツに日常的に取り組んでいる人はわずか2%。その最大の理由は「遊ぶ場所がない」ことだ。人口密度の高い都市では、空き地も公園も不足している。ムンバイでは100万人当たりの遊び場は1つしかないという。

飲料ブランドのゲータレードはこの「空間の貧困」に対し、テクノロジーと機動力で挑んだ。開発したのは「TURF FINDER」というサービスだ。

Googleマップと連携し、過去20年分の交通データとリアルタイムの混雑状況をもとに、都市の道路の「空く瞬間」を特定した。その瞬間に、モジュール式の可動型人工芝を設置し、誰もが遊べる仮設のスポーツ空間を作り出した。

道路という一見スポーツとは無縁の場所が、使われていない時間帯だけ「遊び場」に変貌するこのアイデアは、空間と時間の再解釈にほかならない。スポーツは「特別な場所がないとできない」という前提を壊し、都市に新たなリズムを生み出した。この作品はデジタルクラフト部門でブロンズを受賞した。

■ストライプシャツで身体の歪みを見える化

5人に1人がかかると言われる脊柱側弯症。だがその初期症状は自覚しづらく、発見が遅れると深刻な障がいにつながることも多い。

特に医療アクセスが限られる地域では、スクリーニングすら受けられないまま見逃されるケースも少なくない。そんな現実に対し、フィリピン脊柱側弯症協会は、ストライプシャツに注目した。まっすぐな線が身体の歪みを「見える形」にしてくれるからだ。

「#STRIPESFITCHECK」は、自分の身体をスマホで撮影し、ストライプの歪みをチェックするセルフスクリーニングを「#fitcheck」としてSNSで展開した。

このムーブメントの起点となったのは、2018年ミス・ユニバースのカトリオナ・グレイ氏による実体験の告白だ。

マクドナルドなど大手企業も賛同し広がりを見せ、ついには政府も「ナショナル・ストライプス・デー」を制定し、ストライプのシャツを啓発に活用するまでに至った。

「検査を受けに行く」というハードルを、「服を着て写真を撮る」という日常行為に変えたこの取り組みは、早期発見へのアクションのハードルを一気に下げた画期的な事例となった。この作品はデジタル&ソーシャル部門でシルバーを受賞している。

都市の道路や洋服など一見、身近な日常にあるものとクリエイティブアイデアを掛け合わせて、社会課題を鮮やかに解決していく。

今回紹介した2つの事例は、「社会を変える」とは大きな一歩を踏み出すことではなく、身近なモノや場所を「再定義する視点」から始まることを教えてくれる。