記事のポイント

- 2024年の夏、危険な暑さにより子どもたちは「外で遊べない夏」を過ごした

- 7割以上の親がその暑さを「異常」と捉え、9割超が原因は「地球温暖化」と回答

- 約半数の親が「温暖化の抑止は個人の努力では限界があり国や政府が対処すべき」

記録的な高温となった2024年の夏、子どもたちは「外で遊べない夏」を過ごした。3~9歳の子どもを持つ親の猛暑に対する声を調査した結果、7割超の親が昨年の猛暑を「異常」と捉え、9割超がその原因は地球温暖化にあると回答した。一方、温暖化の抑止策は、個人の努力では限界があり、約半数の親が、国や政府が対処すべきと回答した。(オルタナ輪番編集長=北村佳代子)

東京科学大学未来社会創成研究院・藤原武男教授(左)、横澤夏子さん(中央)、東京大学未来ビジョン研究センター・江守正多教授(右)

2024年の夏は2年連続で観測史上1位となる猛暑となった。

気候変動による健康影響に関する啓発活動を行う「医師たちの気候変動啓発プロジェクト」は7月15日、都内で「夏の暑さによる子どもの外遊びの変化に関する実態調査結果」を発表した。

同プロジェクトが全国の3~9歳の子どもを持つ親800人を対象に実施し、東京科学大学未来社会創成研究院が監修した。

調査発表会では、東京科学大学未来社会創成研究院の藤原武男教授、東京大学未来ビジョン研究センターの江守正多教授、3児の母であるタレント・横澤夏子さんが登壇した。

■「外遊びできない夏」に親世代の危機感大きく

実態調査の結果、2024年の夏休みに、子どもたちが屋外遊びをした頻度は、「週1~2日」と答えた親が全体の4割近くで最も多かった。子どもを公園や広場で外遊びさせたいと望む親が7割に上るのにもかかわらず、実際には、危険な猛暑で、子どもを外に遊びに連れ出せず、半数以上が「テレビや動画視聴」で遊んだと回答した。

7割超の親は、2024年の夏の暑さを「異常」だと感じており、9割以上の親がこの暑さは「地球温暖化の影響」だと感じていると回答した。

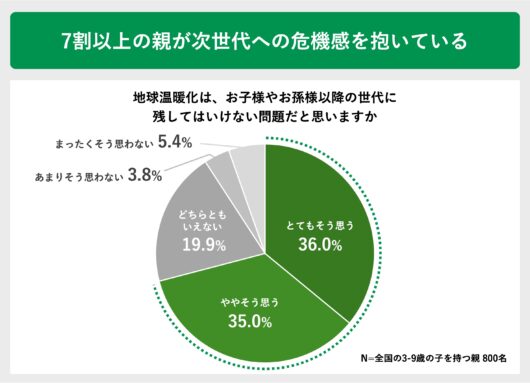

また、地球温暖化の進行に対し「不安を感じる」、「次の世代にこの状況を残してはいけない」と回答した親は7割に上った。個人での猛暑対策に限界がある中で、約半数の親が、国・政府による対処を求めていることも明らかになった。

地球温暖化による次世代への影響に危機感を感じている

■異常な暑さで子どもの健康が危機に

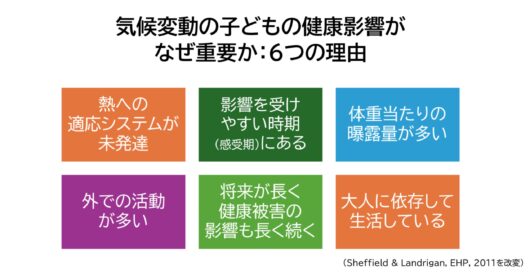

東京科学大学の藤原教授は、猛暑は子どもの心と体の両面に影響すると説明する。

外気温が高いと、子どもの脳のネットワークの結合が弱くなることが、最近のオランダの研究で明らかになっており、「平たく言えば、気持ちがコントロールできないといったメンタルヘルスへの影響が出てくる」(藤原教授)という。

また特に気温が高いときには、日本でも子どもの喘息入院のリスクが高まるとの研究内容も紹介した。もし、適切な気候変動政策を導入しなければ、2090年代には暑さによる喘息入院数は2010年代と比較して6.78倍に増える(人口動態の変化を考慮しない場合。考慮した場合は4.19倍)という。

■温暖化対策は「我慢ではない」と専門家

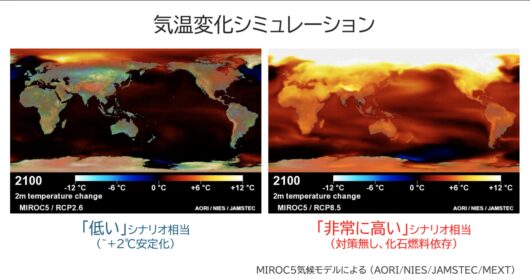

東京大学未来ビジョン研究センターの江守正多教授は、2024年の単年で、産業革命前から平均気温が1.6℃上昇を記録したことに触れ、「専門家が見てもびっくりするような気温の上昇が見られる」とコメントした。

また、日本では気候変動対策といえば、エアコンをつけるのを控えたり、地球のために生活レベルを落としたりと、「我慢すること」「生活の質を脅かすもの」だと捉える傾向が強いが、「我慢ではない」と江守教授は強調した。

そして、発電なら化石燃料ではなく再エネ由来に、車での移動ならEVにと、温室効果ガスを排出しない方法に切り換えるなど、社会全体の仕組みを変えていくことが大事だと話した。

社会全体の仕組みを変えるとなると、壮大な話だ。だが江守教授は、私たち一人ひとりがまずできることとして、「(気候変動)対策の必要性をまず理解すること」、そして「対策が進むことを後押しする気持ちを持つこと」が大事だと説明した。

「例えばメガソーラーの乱開発問題のように、対策の進め方に疑問があれば意見を言ったり、反対したりしてほしい。でも、それで再エネが嫌いになるというのではなくて、どこに太陽光パネルを増やしたら良いのかを考える。そしてもし対策が進んでいなければ、もっと進めてほしいと声を上げていただきたい」(江守教授)。

江守教授はまた、「仕組みが変わることで、社会がガラっと変わっていく」として、2025年4月から、新築住宅等に一定の省エネ基準への適合を義務付けた改正建築物省エネ法や、東京都で標準化された新築住宅への太陽光パネルの設置などを例に挙げた。

2100年の気温は右図のようになる

■子どもたちのために「気候変動についてもっと話そう」

3人のお子さんを育てる横澤夏子さんは、「公園に行こうにも、朝9時だと暑くて行けない」「保育園の水遊びは、気温が35℃を超えると暑すぎて中止になる」「保育園から水遊び用の持ち物リストにラッシュガードとある」と、最近の猛暑の中での子育てエピソードを話した。

藤原教授は、「こうした気候変動や地球温暖化についての話題を、日常的に身近でおしゃべりすることが大事だ」と力をこめる。「皆が話題にすると、国民の関心がそこにあると知った政治家や企業も、(気候変動対策を)気にするようになる」(藤原教授)からだ。

地球温暖化の抑止は、熱中症対策と比べると、すぐには効果が見えてこない。しかし今、世界全体でしっかり取り組み始めれば、子どもたちが大きくなるころの気候に変化が表れる。

「気候変動の話をすれば、『実は私もそう思っていた』という人が出てくるかもしれない」と江守教授も賛同する。

世論調査会社イプソスが2025年4月に発表した気候変動に関する意識調査によると、日本の81%が、気候変動への影響を懸念しているとの結果が出ている。また2024年に行われた別の調査では、世界の89%、日本の約86%が、自国政府に気候変動対策の強化を求めているとの結果も示されている。

横澤さんも、「SDGsという言葉が有名になり、温暖化の絵本も出てくるなど、身近なものになってきている。温暖化について話し合うのは意外と簡単なことなので、会話はしっかりつなげていこうと思う」と締めくくった。

-1-scaled.jpg)