■【1】「パリ協定」の積み残しルールの詳細決定

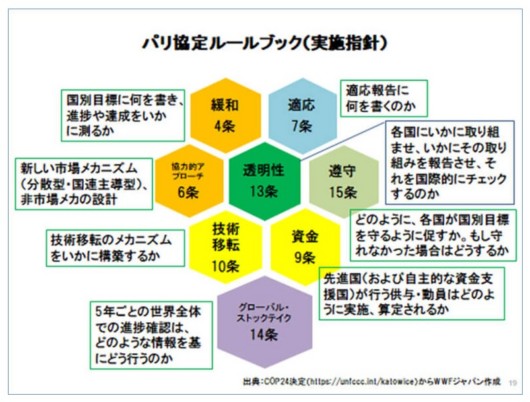

まず一つ目は、積み残されたルールについて合意すること。実は、2018年12月のポーランド・カトヴィツェでのCOP24において、パリ協定の実施に必要な大筋のルールは、詳細が決められていました(図参照)

しかし、積み残されたルールがいくつかあります。その中で代表的かつ最も注目を集めているのは、「市場メカニズム/非市場メカニズム」と呼ばれる論点(パリ協定6条:協力的アプローチ)です。これは、2カ国以上の国が協力して温室効果ガス排出量の削減を行ない、その削減分を国際的に取引する仕組みのことです。

その他の論点としては、温暖化の影響が、社会の適応できる範囲を超えた時に発生してしまう「損失と被害」への対応を、パリ協定の下でどう扱っていくのか、またパリ協定の下での目標の期間の長さを5年にするのか、10年にするのかといったことがありました。

【1】(1)市場メカニズム(6条)のルールについて

市場メカニズムと呼ばれる仕組みは、「削減量」を国際的に移転・取引する仕組みです。ルール形成のやり方を誤れば、パリ協定の下での各国の削減目標に抜け穴が生じることになり、それでなくても足りないパリ協定の各国の削減目標がさらに不十分なものになってしまいます。

これも本来は、2018年のCOP24で決められる予定だったのですが、技術的に非常に複雑であり、各国によって思惑が大きく異なるために、翌年のCOP25に積み残されてしまいました。そのため、各国の利害を調整して、可能な限り抜け穴のないルールに合意できるかが問われていました。

結論から言うと、この6条に関しては合意に至ることができずに、2020年にイギリス・グラスゴーで開催されるCOP26に再び先送りされました。

「6条再び合意に至らず延期」と聞くと、このCOPは失敗だったように聞こえるかもしれません。しかし、むしろ変にこのCOPで妥協して、抜け穴のルールが、永続的に続くパリ協定で固定化されるよりも、一旦、結論を先送りし、きちんとしたルールを整える方が、賢明であったとみることもできます。

2020年から実施されるパリ協定のルールは前述した通りすでにほとんどが決まっており、国同士で排出枠を取引するこの6条が決まらなくても運用に大きな支障はないからです。

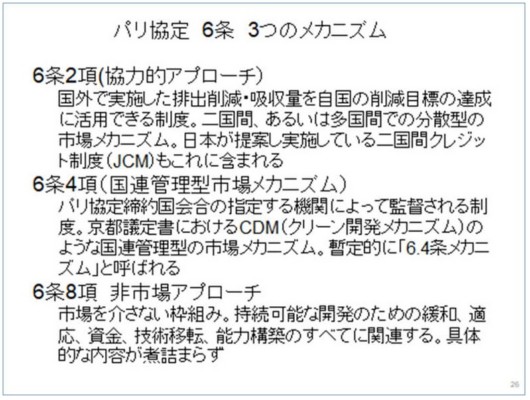

この6条には3つの異なる仕組み(メカニズム)があります。

この議論には、4つ、各国によって激しく主張が分かれる論点がありますが、中でも問題となっている二つの「抜け穴」交渉について解説します。(詳しくはスクールパリ協定資料参照)