■編集長コラム

日本でも「SDGs」の認知度は相当上がってきました。しかし、その次に何をすれば良いのか、迷っている企業も多く見受けられます。その答えは、社会課題をいち早くつかみ、ビジネスで社会課題を解決する「アウトサイドイン」の考え方です。(オルタナ編集長・森 摂)

「アウトサイドイン」は国連の文書「SDGコンパス」にも記載されている公式用語ですが、ここではオルタナ独自の考え方も加えてご紹介しましょう。

オルタナ本誌56号(2019年5月号)では、「アウトサイドインは昭和と海外に学べ」と題した第一特集を組みました。

アウトサイドインは一見、難しそうな概念ですが、実は昭和の創業者たちがすでに取り入れてきた考え方です。その一人、立石電機(現オムロン)の立石一真氏は、創業当時から「社会ニーズを見つけよう」と社内に呼び掛けていました。

普通の企業経営者であれば、「顧客ニーズを見つけよう」「お客様が何を求めているのか考えよう」と言うところを、一真氏は「社会ニーズ」と言ったのです。

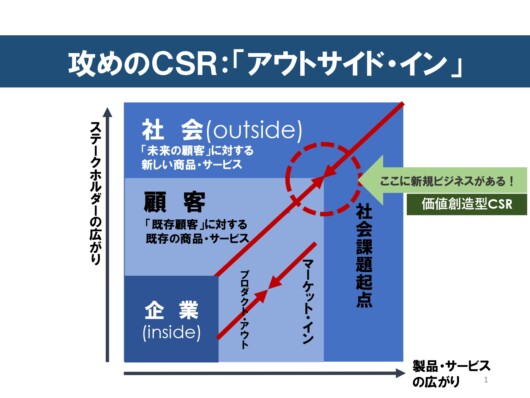

アウトサイドイン概念図(添付)にある通り、企業の周りには顧客や市場(マーケット)があります。そして市場のニーズに応えるためには「マーケットイン」のアプローチが王道でした。

そのマーケットインのベクトルを少し伸ばしてあげると、顧客の外側にある社会の声が聞こえてきて、そこに新規事業のニーズやシーズを見つけることができるのです。

これは、ピーター・ドラッカーが唱えた「顧客創造」と同じです。現在の顧客ではなく、「未来の顧客」を創り出すわけです。社会ニーズを積極的に探した立石電機はその後、鉄道の自動改札機や家庭用の血圧計など、当時は社会に存在しなかった商品を開発できたのです。

松下電気器具製作所(現パナソニック)の創業者である松下幸之助氏が1920年に発売した「二股ソケット」もアウトサイドインの好例です。当時、各家庭の電力契約は「電球一つ分」と決まっており、電灯を付けると他の家電製品が使えなかったのです。

これを解決したのが、二股ソケットです。文字通り、電球のソケットから電気を分けるだけの単純な製品ですが、この製品の大ヒットのお陰で、同社は総合家電メーカーに成長しました。

両社とも今では大企業ですが、創業当時は、小さな町工場でした。そこからアウトサイドインが生まれ、その後の成長につながったのですから興味深い話です。アウトサイドインは、企業の大小や業種に関わりなく、どの企業でも生み出せる可能性があります。

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)