小林光のエコめがね(8)

5月長野県東御市で、信州ウッドパワー社を見学してきた。同社は、発電出力2MWと、小規模だが、地域密着型で運営し、地域、特に林業に貢献することを経営方針とし、このためにいくつかの工夫をしていた。

チップにする切削装置やボイラーは性能の良いものにして、廃棄物は受け付けないものの、林業で困り物の枝葉や枯損木を含めて積極的に受け入れる。チップは自動運転で夜間、週末は無人投入ができるようになっていて、就労条件にも配慮し、地域からの雇用に貢献した。周辺地域から12人の雇用を行ったとのこと。

燃料の収集については八ヶ岳の北麓や浅間から四阿山西麓の半径約30km圏を収集圏域と設定している。電力売価は40円/kWhであるので、総合熱効率や人件費比率などから見て2MWでは、収益性は犠牲になっているが、他方で、地域の林業の振興と一体化する利点もある。

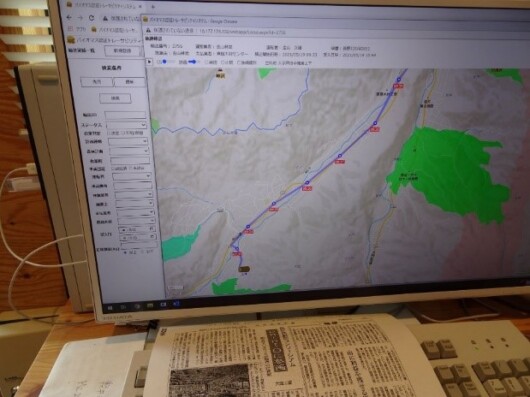

この点特に印象的であったのは、地域の森林施業計画と連携した形で、原木トレーサビリティの明確化を実現していることである。営林局などと連携し、どこの林班から切って、トラックがどう動いて発電所に持ち込んだのかが分かる地理情報システムを整備した。同社の商品は、エネルギー熱量としての電力量でも、CO2フリーの価値にもはやとどまるものでなく、地域の持続可能性を高める価値まで持つのである。

同社としては、こうした価値を地域の顧客に評価してもらって、その結果、FIT(固定価格買取制度)並みの価格で近隣のユーザーへ電力販売ができるなら、将来はFITを利用しない選択をしてもよい、とお話されていたが、大変感動的であった。

ついでであるが、同社の事務室や発電制御室は、地元のカラマツ材を大胆に活用したものでびっくりした。論者(小林)としては、同社は発電商売と言うよりは森林経営会社のように見えたところだった。

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)