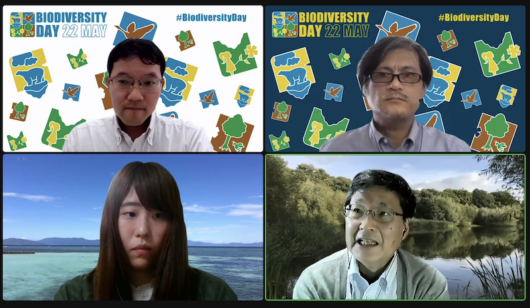

中国・昆明市で今夏開催が予定されている生物多様性に関する国際会議「COP15」の準備会合に参加した日本の関係者が4月27日、議論の内容や今後の見通しについて話し合うオンラインフォーラムを開いた。3月下旬にスイス・ジュネーブであった準備会合は全体に議論が尽くされず、急きょ追加の会合が6月にケニア・ナイロビで開かれることが決定。2010年に日本で採択された「愛知ターゲット」に続く国際目標「ポスト2020枠組み」の合意に向けて、先行きの見えない混迷が浮き彫りになった。(オルタナ編集委員=関口威人)

■「飾りの多いクリスマスツリー」と批判も

COP15(国連生物多様性条約第15回締約国会議)は当初2020年10月に開かれる予定だったが、コロナ禍で延期。21年10月にオンラインで第1部の会議を開き、今年4月に対面での第2部の本会議を予定していたものの、世界的な感染拡大が収まらず再度延期された。今年第3四半期(7〜9月)に開かれる見通しだが、まだ正式日程は示されていない。

そうした中、3月14日から29日にかけてジュネーブで開かれた準備会合には各国政府やNGO代表者らが人数を絞った上で対面やオンラインによって参加した。

環境省生物多様性戦略推進室の担当者によれば、今回は国際目標の本体と各指標などを議論する3つの会議が同時進行することになったため、互いの連携や重複の回避に事務局側も苦労していた様子だった。

そのため「陸域・海域の30%を保全する」といった目標案も含めて完全に合意に至った案はなく、枠組みの構成自体も流動的なまま終わってしまったという。

日本のユース(若者)の立場で参加した一般社団法人「Change Our Next Decade」代表理事の矢動丸琴子さんは「もともと3行だった会議文書が、いろいろな意見の付け足しで10行以上にまで増え、結果的にまとまらないといったことが多かった」と指摘。

現地の参加者からは「飾りが多くて本体の木が見えないクリスマスツリーだ」と揶揄する声も上がっていたという。

矢動丸さんらが注目していた「海洋の生物多様性」の議題は圧倒的に時間不足で中身の議論がされず、島嶼国の参加者らが不満を募らせていたことなども「非常に残念だった」と振り返った。

■「生物多様性と健康」の行動計画案も先送り

コロナなど感染症対策にも関わる「生物多様性と健康」の地球規模行動計画案も合意が目指されていたが、遺伝資源の利益配分やデジタル配列情報の扱いなどの複雑な議論が絡み合うことで、先送りされてしまった。

今回のフォーラムの主催者である「国際自然保護連合日本委員会(IUCN-J)」事務局長の道家哲平さんは、日本からオンラインで準備会合の様子をフォローしていたが、やはり拡散していくばかりの議論に疑問を感じたという。行動計画案の先送りも「もったいない」ため、今後の会議で「死蔵させずに残していく」努力が必要だと述べた。

「国連生物多様性の10年市民ネットワーク」元事務局長の宮本育昌さんは、「各国がステークホルダーの意見のバランスを考え、落とし所を探っている。日本も生物多様性保全に向けて『これが大事だ』という声を国や民間が集めて会議に反映させていくべきだ」などと呼び掛けた。