記事のポイント

- ふるさと納税で返礼品を伴わない寄付の利用者が増加している

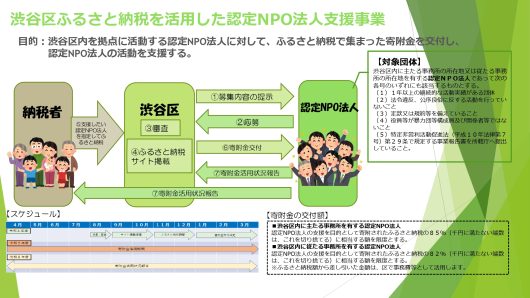

- 渋谷区では11月にふるさと納税を活用して認定NPO法人支援を始めた

- 14団体が制度を利用、新たな寄付の形として注目される

寄付文化の育たない国と言われてきた日本で、ささやかな変化の兆しが見える。「ふるさと納税」で、返礼品を伴わない寄付や、クラウドファンディング型寄付の利用者が増加しつつあるのだ。今年11月、渋谷区が「渋谷区ふるさと納税を活用した認定NPO法人支援事業」を開始し、認定NPO法人フローレンス(東京・千代田・駒崎弘樹)をはじめとした、14団体がこの制度を利用している。「ふるさと納税」の可能性を探る。(寺町幸枝)

■増える返礼品なしふるさと納税登録数と利用者

ふるさと納税は過去13年間で、年々利用者が増え続けている。総務省の調べによれば、2021年度のふるさと納税による住民税控除額の実績は、約8302億円(対前年度比:約1.2倍)で、約4447万件(同:約1.3倍)に上るという。

ふるさと納税のポータルサイト「ふるさとチョイス」は、2021年に返礼品なしのふるさと納税登録件数が、前年比1.8倍になったと発表した。またふるさと納税ポータルサイト「さとふる」が、2021年約6000人を対象に行ったアンケート調査によると、地域貢献や応援を意識してふるさと納税を選択した人が、50%を超えた。

さらに「さとふる」利用者が、災害支援や新型コロナウイルス対策関連がきっかけで、返礼品がない「寄付」型のふるさと納税を、5人に1人が経験したことがあると回答していることからも、日本人の「寄付意識」が少しずつ高まっていると言えるだろう。

■自由度の高い支援金調達方法として

このように自治体がNPOの支援事業として、ふるさと納税を利用する仕組みが育ち始めている中、今回渋谷区は、よりNPO事業者にとって資金調達しやすいいくつかの特徴的なふるさと納税の仕組み作りを行った。

「ふるさとチョイス」から寄付ができるのはその一つだ。認定NPO法人フローレンスの代表理事である赤坂緑さんは、「ふるさとチョイス(ふるさと納税のポータルサイト)を利用して、手続きができる利便性はNPOではなかなかできないことだ」と話す。

今回渋谷区ふるさと納税を利用して、子どもの虐待防止を訴える1億円規模のクラウドファンディングを行っているフローレンスは、「ふるさと納税を利用した取り組みにより、これまで寄付に漠然と関心を寄せていた人たちの後押しをする、とてもいいきっかけになると思う」(赤坂さん)と続ける。

さらに、「寄付金を活用する地域や使途が限定されない」という点といった自由度の高い資金調達の仕組みが作られたのは、長谷部健渋谷区長自身が、NPOの立ち上げや運営に関わっていた経験が反映されているからに違いない。

シブヤ経済新聞は、区長が「NPO法人の運営の難しさ」と理解している一方で、NPO法人が行政の手の届かないところで街づくりに貢献する存在であることを十分理解していないと伝えている。

■改めて「寄付」を考える

一方で、2022年は「寄付」というものについての関心が日本全体に広がった年でもあった。旧統一教会の問題に例を発し、宗教法人に対する高額な寄付が問題視され、12月10日には「被害者救済新法」が異例の早さで成立した。

今回の新法成立で、あまり注目されていないのが、対象法人が宗教法人に限らず、あらゆる法人などに対する個人寄付がその対象になっている点だ。

認定NPOの5団体は、Change.orgで「寄付一律規制」に反対するキャンペーンを展開し、新法が「寄付全体に対する社会のイメージを悪化させ、社会貢献活動への寄付を減少させかねない」と訴えていた。

今回の動きに賛同したフローレンスの駒崎弘樹さんは「社会課題解決には、寄付によるサポートが不可欠。新法を遵守しつつ、寄付募集に過度な規制が及ばないように、ソーシャルセクターにおいて寄付が果たす役割の重要性について、今後も発信していきたい」と話す。

成立した新法については、2年をめどに見直す規定が盛り込まれた点で、今後寄付に関する議論はますます進むだろう。

◆週に1人、子どもが虐待で亡くなる日本。防げるはずの悲しい事件から子どもたちを救いたい(フローレンス)(22年12月31日まで)

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)