記事のポイント

- 人権尊重の観点からジャニーズ事務所とのCM契約を見直す企業が相次ぐ

- その背景には2011年に国連で採択した「ビジネスと人権指導原則」がある

- 特に、人権侵害を知ったのに対応しないことは「加担」として、責任を問われる

ジャニーズ事務所の性加害問題を受け、同社所属タレントとのCM契約を見直す動きが広がってきた。その背景には、2011年に国連で定めた「ビジネスと人権指導原則」の存在がある。同原則は、人権侵害を知ったのに方策を打たないことは「加担」として、人権侵害と同等の責任を問うものだ。日本企業は同原則に沿いつつ、最適解を探る。(オルタナ編集部)

「国連ビジネスと人権に関する指導原則」(UNGPs)は、国連人権理事会が2011年に全会一致で採択した。

同原則は、国だけでなく企業にも人権を尊重する主体として、人権に悪影響を引き起こすこと、助長することを回避し、影響が生じた場合は対処することなどを求めた。

■人権はESGの最重要課題の一つに

この原則を基に、各国は人権に関する政策や法令を定め、企業に人権対応を義務付けたが、日本はまだ法制化はしていない。しかし、「人権」はESG(環境・社会・ガバナンス)における最重要課題の一つでもあり、企業行動に大きな影響を与え始めた。

日本政府も他国に大きく後れを取ったものの、2020年には国別行動計画(NAP)を、2022年9月には「人権尊重ガイドライン」を策定した。

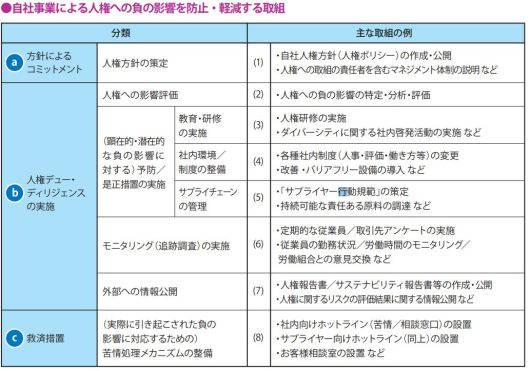

同ガイドラインでは、企業に「人権方針の策定」「人権デューディリジェンス(DD)の実施」「負の影響からの救済」などを求めた。

ジャニーズ問題に特に関連するのは、「人権DDの実施」だ。人権DDとは、企業が人権への負の影響を特定し、防止し、軽減し、対処することを指す。一回限りではなく、継続的に調査やリスク対応などを行い、取り組みを改善していくことを求めた。

人権DDの対象範囲は、自社だけでなく、取引先企業にも及ぶ。人権DDを定めたUNGPsの原則17では、「他者が犯した侵害から利益を得ているとみられる場合など、企業はその当事者の行為に『加担している』と受け取られる可能性がある」としている。

こうした状況を受けて、ジャニーズ事務所と取引をしていた企業らが、所属タレントとの契約を見直す動きが出てきた。

オルタナ編集部では、同事務所と契約を見直した企業に取材した。①契約解除した理由は何か/人権侵害の加担になるとの判断はあったか、②契約を続行する/解除する判断において客観的な基準はあるのか、③解除に至るまでにジャニーズ事務所と対話(ステークホルダーダイアログ)はしたか――の3問を聞いた。

キリンホールディングス、アサヒグループホールディングス、サントリーホールディングス、東京海上日動火災保険、日本航空の5社から回答を得た。

■キリン「6月からジャニーズと交渉していた」

■サントリー「ジャニーズから納得いく説明ない」

■アサヒグループ「再発防止策と被害者救済を」

■東京海上日動火災保険「総合的に判断」

■JAL「人権方針に則った対応」

■CM打ち切りだけでなくエンゲージメントを