■トップインタビュー

記事のポイント

- Sansanは名刺管理などのサービスを通してビジネスのDX化を支援する

- 2007年の設立から成長を続け、24年5月期の連結売上高は過去最高に

- 著しい成長を支える施策に「事業成長を加速させる」人事戦略がある

Sansan(サンサン)は、名刺やインボイスなどの管理サービスを通してビジネスのDX化を支援するSaas企業だ。2007年の設立から成長を続け、24年5月期の連結売上高は過去最高の約338億円に達した。大間祐太CHROは、事業成長を加速させる人事戦略を追求すると言い切る。(聞き手=オルタナ副編集長・長濱慎、写真=廣瀬真也)

おおま・ゆうた

人材系企業で採用コンサルティング事業を立ち上げ、採用領域のベンチャー企業の取締役を経て、2010年Sansanに入社。営業部門のマネジャーを経て、16年に人事本部本部長に。18年からはCHROとして、人材価値を高めるための人事戦略を指揮している。

■成長とエンゲージメントは相関関係に

――Sansanは人事本部のミッションとして「人と組織の可能性を拡げ、事業成長を加速させる」を掲げています。その狙いを教えてください。

大間:人事はコスト部門でなくプロフィット部門であり、事業成長を引き上げていく存在でありたい。事業成長に最もレバレッジをかけられる部門として、人事がアクセルを踏んだら成長が加速していく。そのような思いを明文化したものです。

人事本部の使命を最初に策定したのが2016年で、改訂を重ねて現在はバージョン3.1になっています。ただし事業成長を中核に置いていることは、一貫して変わっていません。

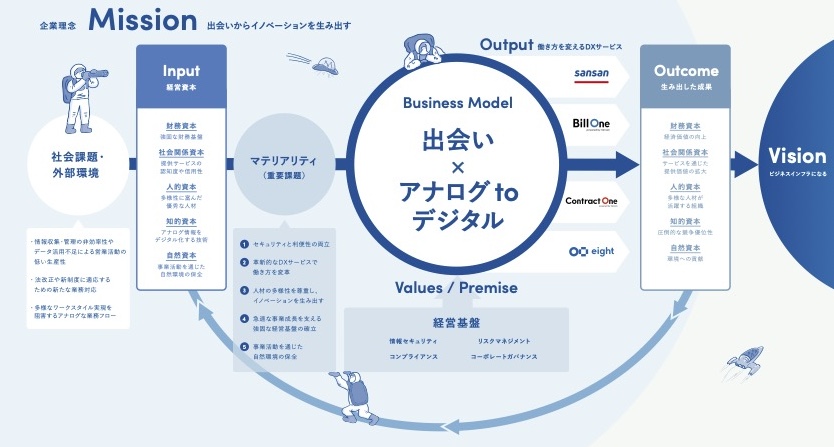

Sansanの特徴は、ミッションドリブン・ビジョンドリブンな企業文化です。つまり大前提として、私たちが掲げる「出会いからイノベーションを生み出す」というミッションも「ビジネスインフラになる」というビジョンも、圧倒的な事業成長がなければ実現できません。

Sansanの人事メンバーは、一人ひとりの社員を支えたいという気持ちを強く持っています。しかし、人に寄り添うことが部門としてリソースをかけて取り組むべきことなのか。ドライに聞こえるかもしれませんが、あくまでも目的は事業成長であり、その実現なしに社員の幸福もあり得ないと考えています。

――実際に業績が上がるにつれて、社員のエンゲージメントスコアも向上しているそうですね。

大間:社員エンゲージメントのサーベイは2022年から行ってきましたが、直近の24年5月期は過去最高のスコアとなりました。ちょうどこの時期は、連結売上高も前年同月比32.8%増で過去最高の約338億円を記録しました。エンゲージメントと業績に、強い相関関係が認められるのです。

しかもプロフィット部門だけでなく、バックオフィスも含む全社的なエンゲージメントが高まりました。社員一丸となって高い目標にチャレンジして結果を残せたことが、会社としての一体感を強められたのは間違いありません。

さらに、社員が他者にSansanを薦められるかの指標であるeNPS(エンプロイー・ネット・プロモーター・スコア)はプラスマイナス0と、国内企業の平均値(マイナス40〜マイナス50)を大きく上回る結果になりました。

近年は営業を中心に毎年500名規模を採用し、新卒に関しては年収560万円という最高水準の金額を設定しました。人件費の底上げは社員の仕事の価値を示しており、それが誇りを持って働くことになり、エンゲージメント向上に直結すると考えています。これらを成長に向けての先行投資として、惜しみなく行っています。

■事業部ごとに採用担当を配置した狙い

――大量の採用は並大抵の取り組みではないと思いますが、それを可能にする仕組みを設けているのでしょうか。

大間:採用力の強化と採用した人材の早期育成施策として、2023年にHRBP(Human Resource Business Partner:人事ビジネスパートナー)という人事関連組織を新設しました。

Sansanで一番利益を生み出しているのは、ビジネスのDX化を進める法人向けのサービスです。HRBPはこれらの各事業部門に配属され、事業部長の右腕として人材の採用から採用後の組織への定着・戦力化までをワンストップで担います。

現在、HRBPには約30名がおり、うち7名は営業として大きな成果をあげていたメンバーを配置転換しました。営業部門としては、パフォーマンスの高い人材が7人もいなくなることはマイナスかもしれません。しかし長期的な事業成長を見据えれば必ず高いリターンが得られるとの判断から、あえて決断しました。

つまるところ、営業活動も採用活動もプロセスKPIを設定して目標を達成するするプロセスは変わらないと思いますし、非常に類似性が高い。端的に言うと「当社の製品・サービスはいかがですか」と顧客にアプローチするのか「当社に来ませんか」と候補者にアプローチするのかというだけの違いです。

営業のパフォーマンスが高い人材は、採用でも高いパフォーマンスを発揮します。Sansanが求める候補者は、他社も求めるような人材であるケースが少なくありません。そこに対してSansanを選んでもらえるよう働きかけるアプローチは、顧客に対して魅力ある提案を行う営業活動と酷似しています。

――人事本部とHRBPは、それぞれどのような役割を担うのでしょうか。

大間:重なる部分もあると思いますが、評価制度など全社横断的な枠組みを作るのが人事本部で、事業部門の採用はHRBPが取り仕切ります。人事本部が全社共通のフレームを作り、そのリソースをカスタマイズして部門最適化していく実行部隊がHRBPという関係です。

以前は人事本部で採用も行っていましたが、HRBPに営業人員採用の機能を集約させてからは月30名規模の採用をコンスタントに実現してきました。採用基準を下げずに人数を確保するのは高いハードルですが、現在では各事業部がHRBPと連携しながら「自分ごと」として真剣に採用に取り組むようになりました。

私は「何をやるか以前に誰とやるのかが重要だ」と思っています。HRBPという組織をつくったことで、事業部全体の「人」に対する意識がさらに高まったのではないかと思います。

■リファラル採用で人材の質を向上へ

■部門間連携がイノベーションの源泉に

■100年後を見据えパーパスの策定へ