記事のポイント

- 「グリーンアイアン」貿易が、国内鉄鋼業の脱炭素化施策の一つとして注目される

- JFEスチールや神戸製鋼所も、グリーンアイアンの輸入を検討中だ

- 「グリーンアイアン」貿易が鉄鋼業界の脱炭素化に好機となる理由を概説する

世界が脱炭素化に向かう中、鉄鋼業界にも変革が求められている。その中で、注目されているのが「グリーンアイアン」貿易だ。JFEスチールや神戸製鋼所も、グリーンアイアンの輸入を検討している。「グリーンアイアン」貿易が、鉄鋼業界の脱炭素化に好機となる、その理由を概説する。(スティールウォッチ・石井三紀子)

世界が脱炭素化に向かう中、鉄鋼業界にも変革が求められている。

現在、世界の鉄鋼の約70%が石炭を使う「高炉法」で生産されているが、この方法は大量のCO2を排出するため、石炭に代わる低排出な生産方法が模索されている。

(参考)「石炭高炉」による製鉄が高排出となる理由についてはこちら

なかでも注目されているのが、水素、特に再生可能エネルギー(再エネ)由来のグリーン水素の活用だ。しかし、国内ではグリーン水素の供給が限られており、普及の壁となっている。 それを解決するのが今回紹介する「グリーンアイアン」貿易だ。

■実用性が高く低排出な鉄源「グリーンアイアン」

グリーンアイアンとは、グリーン水素を用いた直接還元製鉄(DRI法)で製造される、低排出の鉄源(鋼材の原料)を指す。

(参考)DRI法についてはこちら

ここでは低排出で生産される一般鋼材を指す「グリーン鉄」と区別するために、「グリーンアイアン」と呼ぶことに留意いただきたい。

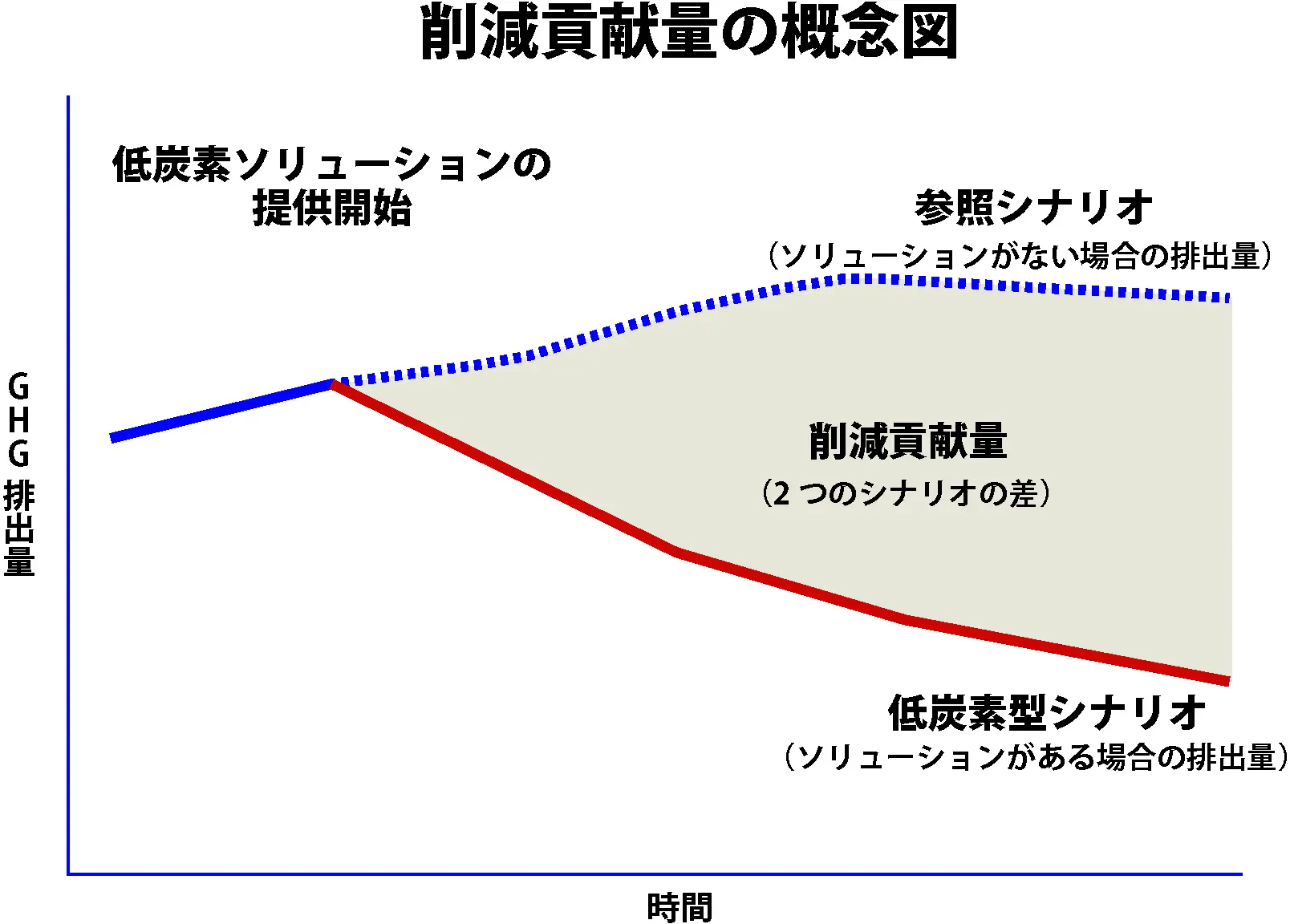

DRI法によって製造された鉄源は下の図1の右側にあるような固形のブリケット状に加工され、輸送が可能である。これは何を意味するのだろうか。

HBI(ホットブリケットアイアン)となる

■「一貫製鉄所」の仕組みを見直す

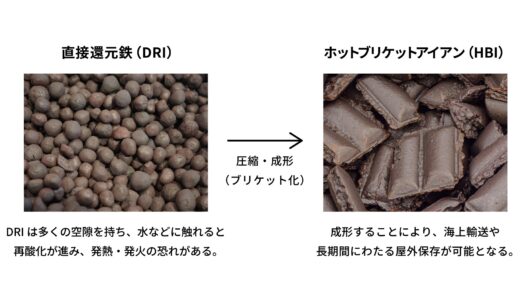

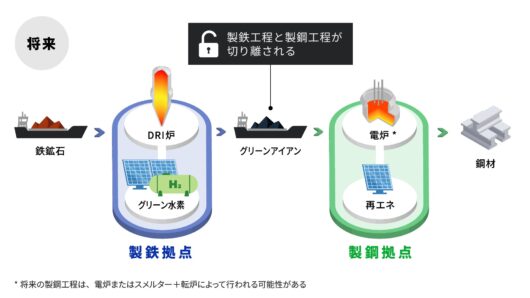

従来の鉄鋼生産では、図2の通り、製鉄と製鋼を同じ敷地内で行う「一貫製鉄所」が主流であった。

一貫製鉄所は、高炉の余剰エネルギーを再利用できる点や、生成した溶銑(溶けた鉄源)をそのまま転炉に投入できることから、エネルギー効率が高く、合理的な仕組みとされてきた。

しかし、脱炭素化を図る上では、高炉から低排出技術へと転換が求められる。それに伴い、一貫製鉄所の仕組みも、見直す必要が出てきている。

■製鉄工程と製鋼工程を分離して考える

前述のように、グリーンアイアンは固体で輸送が可能だ。そのため製鉄拠点と製鋼拠点を切り離して考えることができる。

つまり、再エネが安価で、グリーン水素の供給が可能な場所で製鉄し、自動車メーカーなどのエンドユーザーに近い場所で製鋼すれば、国内の水素供給の制約を補完する糸口となる。

■グリーンアイアンの輸入でコスト削減に期待も

再エネが豊富な地域でグリーンアイアンを生産することは、CO2の排出削減に加え、コスト削減にもつながることが明らかになりつつある。

日本では、再エネの供給が限られているが、例えばグリーンアイアンを豪州やカナダから輸入した場合、国内で生産した場合と比べて、約30%のコスト削減が可能だとする報告もある。(ロッキーマウンテン研究所およびデロイト・WWFオーストラリア)

製鉄拠点を海外に移すことには、安全保障を含む政治的な懸念が上がることも予想される。しかし、日本はすでに石炭や鉄鉱石を輸入に依存している。その意味では、グリーンアイアンの輸入が、新たなリスクを生む可能性は低い。

実際、JFEスチールはブラジルやアラブ首長国連邦(UAE)で、神戸製鋼所もオマーンで、それぞれグリーンアイアンの製造・日本国内への輸送を検討している。

鉄鋼業の脱炭素化の鍵を握る「グリーンアイアン」貿易について、今後の国内鉄鋼メーカーの動向にはますます注目が集まる。