記事のポイント

- 都市部の緑地化が生態系機能を重視して大きく進化している

- 郷土種を取り入れた緑地や、ビルの壁面に広がる立体的な緑空間が増えている

- 東京・麻布台ヒルズとグラングリーン大阪の緑地を視察し、実態を確認した

■小林光のエコめがね(50)■

近年の市街地緑地は大きく進化している。東京・港区の麻布台ヒルズや大阪・梅北のグラングリーン大阪では、郷土種を取り入れた多層構造の緑地や、ビルの壁面・斜面にまで広がる立体的な緑空間など、都市の生態系機能を重視した取り組みが進む。さらに、こうした緑地は経済的にも採算が合うという点も注目される。(東大先端科学技術研究センター研究顧問・小林 光)

近年、市街地における緑地の作り込みは、一昔前とは大きく変わってきた。

いろいろな変化が見られるが、第一に、単なる緑の修景や日陰の提供を緑地の機能として見るのではなく、生態系としての機能発揮が目的にされるようになってきた。

その結果として、第二に、選ばれる樹種、下草の種類が、ひと頃の、手間のかからない園芸種や花の華やかな外来種から、それぞれの土地の郷土種になってきた。

第三に、これまでの高木と芝生の緑ではなく、高木や中木、下草までの立体的な緑空間づくりがなされるようになり、場合によっては、ビルの壁面や斜面も緑化されるようになった。

こうした潮流の具体例として、東では東京・港区の麻布台ヒルズ、西ではグラングリーン大阪(梅北)を視察した。果たしてこれらの緑地の作り込みはどのようなものか。そして、仮に優れたものであっても経済的にペイするのか、贅沢に過ぎないのか――。この問題意識のもと、以下に報告する。

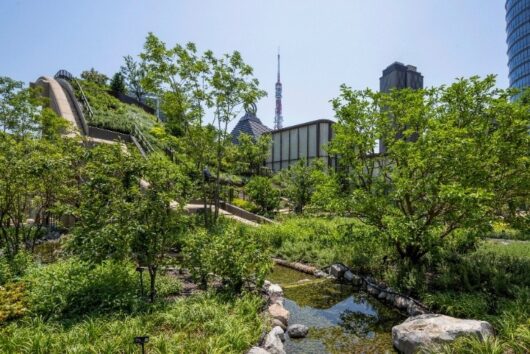

■斜面の緑化など麻布台ヒルズの植栽の特色

麻布台ヒルズは、施工面積6.5ha、水平投影面で見た植栽は比率で約32%の2.4haになっている。緑地のうち、平地ではなく斜面地の植栽も多く、このため、視界に入る緑の量は、水平面へ投影した場合の緑被率より相当に多く感じた。

また、植栽に用いた植物の種類を見ると、在来種中心で、特に郷土種が多くなっている。ちなみに、植栽に用いられた植物は、合計約320種であった。

以上のような特色のある緑化は、東京の港区を中心にして、業務、商業そして高級な住居機能を同時に備えた、いわゆるヒルズと銘打たれた再開発事業に森ビルが取り組んでいく中で、1990年代から意図的に取り入れられ、発展させてきたものだ。

筆者の見るところ、同社の都心の再開発地における生物多様性向上技術は、仙石山森タワーでほぼ完成の域に達したと思われる。

麻布台ヒルズの場合、この経験を活かして生物多様性の向上を図ることはもちろん、植栽評価をそれだけに限定せず、人のウェルビーイングへの貢献にも目を向けている。

具体的には、土いじりができる畑を設け、鳥の餌でなく人も食べられる実のなる果樹類を植え込み、花木や足元の植栽においては、訪れた人々がその時の季節感を年間通じて楽しめるよう、レイアウトや種の選択に工夫が見られた。

設計や造成作業の苦労について聞くと、まず再開発地が谷底とそれを囲む斜面からなる谷戸地形であったため、その地形を活かすには相当な注意が必要だったようだ。

ただ、特色があるのは、高層建物の位置を先に決めたのではなく、まず緑地の配置デザインを決めてから、次に建築物の配置を考える段取りだったという。その点は、筆者のように外から見ると、恵まれた、あるいは気風の良い贅沢な発想だと思われた。

また、建築物のテラスの緑化ではなく、ずばり斜面の緑化を行っているが、これには、土壌の貼り付けや潅水などで新規の技術的な困難があったようだ。地上レベルから斜面地まで一続きの緑地を創出でき、みどりに包まれたような特徴的な景観づくりに成功しているように思われた。

そのほか、大胆に隆起させた急な斜面地にも屋上緑化を施しており、その際には、土壌の流出を防ぐための土の固定と植物の根域となる植栽基盤を整えることとのバランスには苦労が多く、実験を重ねたと聞いた。

緑地の造成と竣工後の管理は、底地が民地であるため、日常の管理も民間負担で行われている。緑地の造成コストについて、具体的な数値は非公表だった。しかし、緑地造成に係る標準的なコストに比べて、こだわり分だけ高価になっている程度に収まっている、とのことだった。

ただし、大規模で質の高い緑地を擁していることから、東京都の開発許可に際しては建物の床面積にボーナスが認められた。その意味で、緑地が開発事業全体の採算性に悪影響を与える、といったことはなかったようだ。

■官民コラボで大緑地を生み出したグラングリーン大阪

グラングリーン大阪について見ると、開発地区約9.1haのすべてが現時点で完成しているわけではない。完成後には、中心に位置するうめきた公園の4.5haを含め、約8haの緑地(園路などを含む)になる計画である。

大阪は、東京都区部に比べて緑地が乏しい。純粋に植栽がある面積を開発地区と比較した緑被率では37%と高く、緑被の大きさが目立つ。しかし、それ以上に、大阪都心部全体への緑の提供という地理的スケールにおいても、グラングリーン大阪の果たす役割は大きく期待されている。

当地の緑地は、大阪市全体にとっても重要であることから、都市計画上は防災公園としてのうめきた公園に位置付けられている。公園の真ん中には都市計画道路が設けられ、公園は南北に分かれている。しかし、道路を越えて人が行き来できる長大な歩道橋(ひらめきの道、木道風の350mの空間)が設置され、両公園を連結させている。

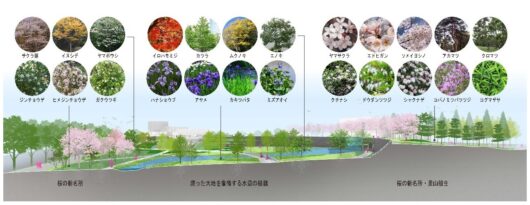

大阪駅に近い南公園は、従来の公園に近い空間で、思い切った広さの芝生広場と足首程度の深さの水盤がメインの作り込みとなっている。街路樹には四季で姿を変える在来種の木本(例えば桜、モミジ、カツラなどの紅葉する木々)や草花(例えば、ツツジやツバキ)を立体的に植えこんでいる。

都心街区における生態系創出に一層力が入れられているのは北公園で、その植栽配置計画は図のとおりだ。

こには、大きな池を配して水辺植生を創出するほか、在来種や郷土種(例えば、ツツジの野生種に近いミツバツツジ、丘陵地に多いウツギ類など)での緑化が行われている。

作り込みの苦労は、まずは破格の大面積の緑地確保にあったと聞く。その点、防災公園としての水準までの整備に伴う費用は公費となったことは役立ったようだ。

また、この地区は、淀川の古くは氾濫原であり、梅田の語源が「埋め田」にあるように、湿地であって排水が悪く、樹木の植栽のためには相当な地盤改良が必要だった由である。

ちなみに、同地地下に広く分布する帯水層を使い、夏季に温熱を捨てて冷熱を取り、冬季はその逆を行う地中蓄熱も行われているほどである。

管理は、都市公園の指定管理者である一般社団法人うめきたMMOに委ねられているが、その費用のすべてを指定管理代行料収入に頼らず、開発事業者がまちで得る収入、そしてMIDORIパートナー制度といった、うめきたMMOによる自主財源などで運営されている。

防災公園に必要な整備を超えるアップグレード部分の整備も、グラングリーン大阪の開発事業者が負担した。このように、民間側の負担は大きく、麻布台ヒルズ同様にその詳細は明らかではない。しかし、公民連携によってここまでの質量の緑地が整備され得ることが理解できる。

■作り込んだ緑地でもペイしている

以上、主に民間の自主的な努力で生まれた東西二つの緑地を見たが、実は、これらはいずれも、国土交通省の主唱するTSUNAG(ツナグ)プロジェクト(優良緑地確保計画認定制度)の認証を得ている。

このTSUNAGでは、開発区域全体に対する緑地の割合が10%以上であって、緑地自体の面積が合計で1000㎡以上のものが前提条件だ。さらに、その緑地の、温室効果ガス吸収性能、生物の生息環境の質、人々による緑地の活用状況などを評価して認定が行われる。

クオリティについては三段階評価となっており、本稿で扱った両緑地とも最高の三ツ星評価を得ている。メリットとしては、TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)やGRESB(グローバル不動産サステナビリティベンチマーク)で活用できるなど、優良な緑地としての社会的認知が得られることが挙げられる。また、投資の呼び込みが期待できるほか、公的資金(無利子貸し付けや補助金)を得られる場合もある。

TSUNAGの認定を受けるほどの優秀な緑地を備えた再開発プロジェクトは、果たして経済的に採算が合うのだろうか。

これに関して、実証的なデータは公表されていない。開発担当者の心証としては、両ケースとも、分譲なり賃貸なりの床が他物件よりも高い価格で、迅速に成約に至ることを指摘していた。

元々、それぞれ立地の良い物件である。同じ売り上げを図る上で、床を増やして単価を少し下げるのか、それともクオリティを上げて高単価かつ少ない床で収益を上げるか。両ケースとも、後者の方針を採用し、成功を収めたことになる。

今や、自然共生は、不動産選択において良い顧客を惹き付ける重要な評価項目になってきたと言えそうである。そう断言できるよう、コスト増のデータを含め、オープンにし、研究に供してもらいたい。

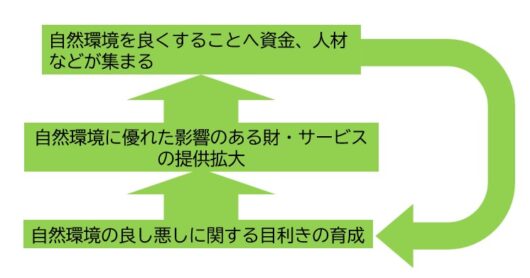

その結果、自然共生に対して顧客が喜んで支払いを行う実態が明らかになると、筆者がかねて期待していたような好循環が回り始める。これにより、都市の中で自然共生がさらに進む過程が自然と進展していくと期待できる。心強い話である。