記事のポイント

- コクヨは2023年からインクルーシブな視点を商品開発に取り入れた

- 独自の4ステップから成り立つ手法を「ハウズデザイン」と名付けた

- 人口減少が進む中、「誰も置き去りにしない」デザインで勝機を見出す

コクヨは2023年からインクルーシブデザインに力を入れる。障がいのある人らマイノリティーの当事者と対話を重ね、独自の4ステップから成り立つデザイン手法を確立した。人口減少が進み経済がシュリンクする中で、「誰も置き去りにしない」デザインによって勝機を見出す。同社の井田幸男・CSV本部サステナビリティ推進室理事に話を聞いた。(聞き手・オルタナ副編集長=池田 真隆)

※コクヨの「HOWS DESIGN」は、オルタナとサステナ経営協会が共催する「サステナブル★セレクション2024」の三つ星に選ばれました。次回の一つ星エントリーは、2025年1月14日まで受け付け中です。エントリーフォームはこちら

※「サステナブル★セレクション」とは、サステナブル(持続可能)な理念と手法で開発された製品・サービスを選定し推奨する仕組みです。

一つ星(★)は、製品・サービスが、持続可能な社会づくりに貢献していることを表します。

二つ星(★★)は、★に加え、企業・組織がサステナブル経営に取り組んでいることを表します。

三つ星(★★★)は、★★の中から特に大きな社会的インパクトを生み出していることを表します。

サステナブル★セレクション公式ページはこちら

――インクルーシブな視点で商品を開発する手法を「HOWS DESIGN(ハウズデザイン)」と名付けました。これまでの商品開発の手法とどう違いますか。

ハウズデザインは、社会のバリアに阻まれている人の視点を商品設計に取り入れた考えた方です。障がいのある人など社会のバリアに阻まれている方々を、「リードユーザー」と位置づけ、その視点や気付きを企画段階から組み入れました。

ハウズデザインのプロセスは、① 社会のバリアを見つける② 解決方法のアイデアを検討する③ 試作品で検証する④ 具体的な商品やサービスで検証する――の4ステップから成り立ちます。

カタログなどのデザイン・印刷を手掛ける特例子会社コクヨKハートの社員と話し合いながらハウズデザインを体系化しました。

「取り出しやすさ」「視認のしやすさ」などの価値で差異化を打ち出しながら、同時に、社会のバリア解消につながる取り組みです。

4つのプロセスすべてに共通しますが、当事者との「対話」を重視しています。これまでは、「当事者の声が聞こえない」という理由からマイノリティー(少数派)を考慮せずに設計しがちでした。

「困っている人がいるかもしれない」という前提に立って、当事者と何度も話し合いを重ねていくことがポイントです。この4つの工程は、従来の開発プロセスになかったものです。未知の領域であるので、「失敗は付き物」です。

コストにもなりますが、できるか・できないかではなく、目指すか・目指さないかが重要だと考え、存在意義(パーパス)を基に意思決定しました。

インクルーシブな視点を持って、誰か一人のために開発した製品がみんなにとって使いやすいものになると信じています。

2030年までに、新製品の50%以上をこのハウズデザインで開発することを目標に掲げました。

■「法定雇用率を守るだけでは不十分」

――ハウズデザインを打ち出した経緯を教えて下さい。

2021年に策定した長期ビジョンがきっかけです。人口減少が進み経済が縮小する社会で生き残る方針として、「自律協働社会の実現」を掲げました。

自律協働社会を実現するには、「社内外のインクルージョンの推進」は不可欠でした。障がい者雇用の法定雇用率は守れていましたが、それだけではインクルージョンの推進には不十分だと考えました。

コクヨらしい取り組み方をしたいと考え、コクヨKハートに相談しました。従来は、親会社と子会社のタテの関係でしたが、ハウズデザインでは、共創して新しい価値を生み出す仲間ととらえました。

――ハウズデザインについて社内の反応はどうでしたか。

商品開発の工数は増えましたが、新しいデザインの余地が生まれ、これまで気付かなかった課題に気付くことができました。

2024年には新商品の開発に関して、当事者との対話を100回ほど実施しました。これまでの商品開発で想定していたリードユーザーとは異なる方々の意見を聞けて、「使いやすさ」を見直すきっかけになっています。

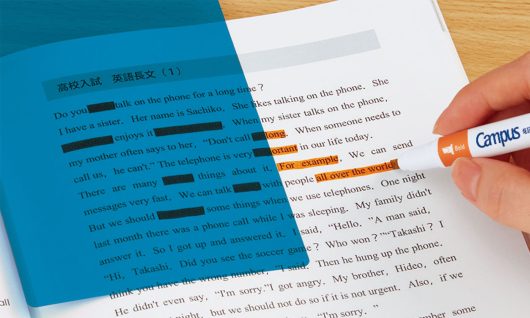

ハウズデザインで作った人気商品に暗記シートがあります。暗記用品には、緑色や青色のマーカーを黒文字の上に引くので文字が読みにくく、覚えたい場所が目立たないという課題がありました。

そのため、より見やすくしたいという目的のもと、ペンの色とシートの色を抜本的に見直しました。5000種類程度の組み合わせをテストし、一番良い組み合わせを探したところ、最終的に、オレンジ色のマーカーと水色のペンを青色のシートで隠す、この暗記用品を開発しました。

色覚特性のある方から、「自分たちは赤が薄く見えるんです、だから赤シートでは(文字が)隠れず見えてしまうんですが、青だとよく隠れますね」ということを聞きました。この言葉が、青色シートを開発しようと考えたきっかけです。

■コクヨの「当たり前」を変えたい

――ハウズデザインによる商品開発を通して、どのように企業価値を高めていきますか。

文房具だけでなく、インクルーシブの視点をオフィス設計にも取り入れました。おかげさまで取材や見学の問い合わせが増えました。

2021年からこの取り組みは始め、社内でこうした考え方が着実に根付いてきたと手応えを持っています。振り返ると、私が注力してきたのは、コクヨの「当たり前」を変えてきたことです。

コクヨの中の当たり前を変えるには、3つのことが変わらないといけないと思っていました。まず一つ目は経営陣の意識です。経営陣の意識が変わると、事業プロセスも変わります。そうなると、従業員が考える当たり前も変わり、腹落ちします。

ハウズデザインによって、経済的な価値だけでなく、社会的なインパクトも追いたいと考えています。

※コクヨの「HOWS DESIGN」は、オルタナとサステナ経営協会が共催する「サステナブル★セレクション2024」の三つ星に選ばれました。次回の一つ星エントリーは、1月14日まで受け付け中です。

エントリーフォームはこちら

サステナブル★セレクション公式ページはこちら

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)