記事のポイント

- KNT-CTホールディングスは旅を通じ、自然との共生を体感する機会を提供

- 森林保全や医療支援を組み込んだ参加型ツアーを企画する

- 社長直轄の委員会が全社を統括し、持続可能な旅づくりを戦略的に展開へ

2024年、訪日インバウンド観光客数は過去最高を記録し、海外からの旅行需要が回復・拡大する一方で、私たち「日本人の旅」も、改めて問い直されている。その可能性に真正面から取り組んでいるのが、近畿日本ツーリストやクラブツーリズムを中核とするKNT-CTホールディングスである。旅行業の老舗企業だが、サステナビリティを経営の中核に据え、観光と社会課題の接点を戦略的に探っている。(千葉商科大学客員教授/ESG/SDGsコンサルタント=笹谷秀光)。

■SDGsを「旅の設計図」に地域とつながる

移動すること、風景や文化に出会うこと、地域の人と交わること――。それらは単なる娯楽ではなく、心と体の健康を支えるウェルビーイングの実践でもある。そしてその旅が、持続可能性という社会課題に寄与するものであるならば、観光は“未来をつくる手段”に変わる。

KNT-CTホールディングスグループのサステナビリティレポート2024などから具体的に見てみよう。その中核になるのが、社長が委員長の「SDGs委員会」と、ESG/SDGsを一体化した「ESG/SDGSマトリクス経営」である(詳しくはレポート参照)。

旅行会社の強みは、地域に「人を送る力」を持っていることにある。KNT-CTではこの特性を生かし、ツアーを通じた社会価値の創出を積極的に進めている。

同グループは、「旅」を通じて地球の美しさを伝え、地球を大切に想う人を増やすことを目指している。その理念を具現化する取り組みが、近畿日本ツーリストをはじめグループ横断で展開するSDGsフル活用のサステナビリティ推進ブランド「Blue Planet」である。

当グループはこれまで、日常を離れた癒やしの旅に加え、年齢・国籍・障がいの有無を問わず、すべての人が安心して楽しめる多様な旅の開発を進めてきた。

その一方で、高品質な体験を求めるお客様向けのプレミアムツアーも数多く展開している。五つ星ホテルやラグジュアリートレイン、厳選されたガストロノミーツアーなどと、環境配慮型の移動・宿泊や地域文化の継承を両立させる工夫を重ねている。

サステナビリティと上質な時間は相反するものではなく、むしろ互いを高め合う要素であるとの考えのもと、豊かさと責任ある選択を両立させた旅を提案している。「誰もが旅を楽しめる社会の実現」を目指し、環境・文化・経済のバランスが取れた持続可能な観光のあり方を追求し続けている。

■各種コラボや「テーマ旅行」も

グループの一角であるクラブツーリズム(代表取締役社長: 酒井博氏)では、各種のコラボで特色ある商品開発を次々に展開している。

参加者が森林保全を体験する「王子の森ツアー」では、地域の林業関係者と協働し、間伐や植樹の活動を組み込んだエコツアーを商品化。創業150周年を迎える王子ホールディングス×クラブツーリズム「あるく」ブランドで、普段は入ることができない「王子の森」を社員の解説付きで案内するツアーだ。観光が「陸の豊かさ(SDGs目標15)」に直結する場となっている。

がん研究支援団体と連携し、寄付と啓発を組み込んだ「deleteC大作戦」ツアーでは、旅行代金の一部が医療研究に活用される。

認定NPO法人deleteC(デリート・シー/代表理事:小国士朗)とクラブツーリズムがコラボした。deleteCが提唱するCSA(カジュアルソーシャルアクション:ふだんの暮らしの中でできることからはじめるかろやかなアクション)に倣って埼玉県へ行くバスツアーを実施し、秩父の地酒や名物の飲み食べあるきなど楽しみながら現地で語らう。SDGs目標3の促進だ。

一般社団法人 日本旅行業協会(JATA)は、2024年6月13 日SDGs達成に向けた優れた取組みを表彰する「第2回JATA SDGsアワード」の各賞を発表。クラブツーリズムの「#(ハッシュタグ)deleteC 大作戦 in 秩父で乾杯!」(2023年10月実施)が、社会・人権部門で「奨励賞」を受賞した。

いずれもSDGs17「パートナーシップ」の実践であり、SDGs3「健康」や旅を通じた質の高い学び【SDGs4】を提供する。

■トップが動けば、全社が変わる

こうしたツアーはいずれも、KNT-CTの「ESG/SDGsマトリクス」からヒントを得て設計されている。これは、グループが定める13の重点施策を軸に、国連の169ターゲットやISO26000(社会的責任の国際規格)の中核主題と連動させた「実践マップ」である(筆者が監修させていただいている)。誰が・どこで・何を担っているかを明示するこのマトリクスは、ツアー造成においても、社会価値との「接続点」を明確にする。

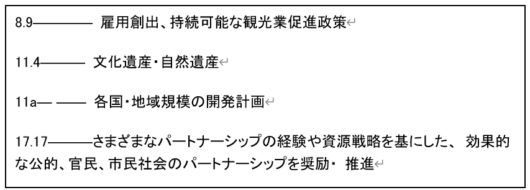

たとえば、地方自治体・関連団体との観光促進連携協定も次々と生まれているが、これは下記のようにすべてSDGsについてはターゲット・レベルで整理されている。

このマトリクス経営を支えるのが、「SDGs委員会」である。委員長である社長のもとに、常勤取締役や主要子会社の代表などが名を連ねるこの委員会は、毎年定例会を開き、各分科会からの進捗報告を受ける。特筆すべきは、KPI(重要業績評価指標)に基づく実行管理が徹底されている点だ。

たとえば、CO₂削減量やペーパーレス率、教育旅行の実施件数、ユニバーサルツアーの参加者数など、具体的な指標がマトリクスの各セルにひもづけられ、進捗が可視化されている。委員会はそれらをもとに改善策を検討し、現場と双方向のやり取りを行う。

重要なのは、この委員会が“統治の場”にとどまらず、「事業開発の起点」にもなっているという点だ。ここで生まれた発想が、実際のツアーや商品企画につながり、地域との関係性をつくり、社会課題の解決と企業価値の創出を同時に実現している。

■「旅で社会を変える」時代に向けて

ポストSDGsを迎える今後の世界では、「理念を語る企業」から「仕組みを持つ企業」へと転換が求められる。サステナビリティとは、現場を変える力であり、それには経営の中に組み込む「構造」が必要だ。

KNT-CTグループのように、委員会とマトリクスを中核に据え、旅そのものを社会変革の装置へと再設計する手法は、そのひとつのヒントとなる。

今後期待されるのは、旅を通じて脱炭素と自然共生を実現することを目的とした取り組みである。環境配慮型交通の活用、ペーパーレス化、環境学習型ツアーの造成などを通じて、持続可能な観光の姿を提案し、顧客・地域・企業が一体となって“青い地球”を次世代へ継承することを目指している。

私は、「SDGsの自分ごと化」が重要だとよく言うが、KNT-CTでは経営層から現場社員まで、この“自分ごと化”が委員会を通じて組織的に実現されはじめている。これは観光業に限らず、他業界でも応用可能な普遍的なモデルといえる。

旅を通じて社会をよくする――それが理想論ではなく、経営者や社員一人一人の言葉で語れるようになったとき、持続可能な未来とウェルビーイングは確かな現実として動き始めるだろう。