京浜急行、日本航空、日本空港ビルデングの3社は8月2日、それぞれの脱炭素政策を発表し、空路や空港までのアクセスでの環境負荷を減らす「サステナブルな空旅」を打ち出した。昨年10月の菅政権「脱炭素宣言」以降、多くの企業が取り組みを始めたが、テーマを統一した異業種の協働は珍しい。(オルタナ副編集長・吉田広子)

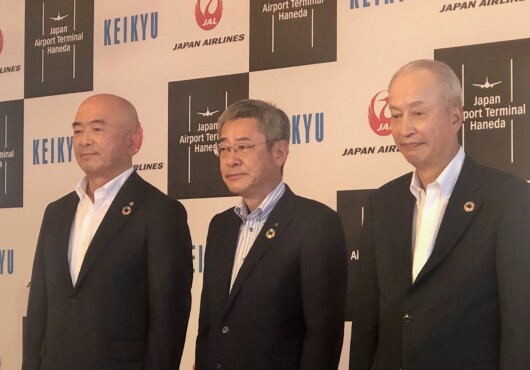

2日午後、京浜急行の原田一之社長、日本航空の清水新一郎副社長、日本空港ビルデングの横田信秋社長が共同で記者会見した。

まず京浜急行は、京急空港線(京急蒲田―羽田空港第1・第2ターミナル駅)で使用する電力を「FIT非化石証書付き電力」に切り替え、CO2換算で年間3457トン(使用電力784万キロワット時、一般家庭1270世帯分)の低炭素化を進める。

京急は今年5月、長期ビジョン「京急グループが2035年度に目指すべき将来像」を発表した。

その内容は「日本全国、そして世界とつながり、日本発展の原動力である品川・羽田・横浜を成長トライアングルゾーンと位置づけ、国内外の多くの人々の生活と交流を支え、持続的に発展する豊かな沿線を実現する」というものだ。

同社はグループ総合経営計画で、「エリア戦略」、「事業戦略」とともに「コーポレートサステナブル戦略」を三本柱と位置付け、ESG(環境・社会・ガバナンス)経営を進めている。移動手段としての鉄道の環境優位性を強調したモーダルシフトの取り組み「ノルエコ」も進めている。

日本航空も「2050年カーボンゼロ」を打ち出し、2025年までに温室効果ガスを約50万トン削減し、909万トン未満に抑えることを表明した。

その内訳は、1)エアバスA350やボーイング787など最新鋭の低燃費機種への切り替え、2)日々の運航の工夫によるCO2削減「JALグリーンオペレーション」の導入、3)SAF(持続可能な航空燃料)を2030年度までに全燃料の10%にまで増やすなど。日本航空の清水副社長は「お客さまが通って行かれる道は、安心してエコだということを伝えていきたい」と話す。

日本空港ビルデングは照明のLED化、効率的な冷暖房、地中熱ヒートポンプのほか、放射冷却の技術を活用した「ラディクール」製品をターミナルに積極導入する。

同社は年間12万トンのCO2 を排出している。その70%を電力が占めており、使用電力の自然エネルギー化も急務だ。横田社長は、「今後とも2050年の脱炭素社会に貢献すべく、積極的に取り組む」と表明した。

京浜急行の原田社長は「サステナビリティの取り組みを強化し、環境負荷を低減した旅客輸送を実現していく。3社が連携し、同じメッセージを発信することで、2050年に向けて脱炭素化を推進していきたい」と語った。

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)