任天堂はこのほど、「パートナーシップ制度」の導入などダイバーシティ施策を強化したことを発表した。パートナーシップ制度を導入する民間企業は増えており、今回発表した施策は「先進的」なわけではない。だが、世界中にユーザーを持つゲーム会社がダイバーシティを推進することの社会的インパクトは大きい。(オルタナS編集長=池田 真隆)

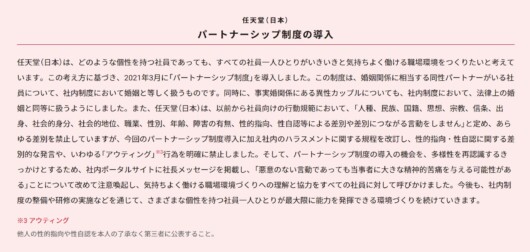

任天堂は同社の公式サイトを更新し、パートナーシップ制度を2021年3月から導入していたことと、ハラスメントに関する規定を改訂したことを発表した。この改訂では他人の性的指向や性自認を本人の了承なく第三者に公表する「アウティング」を明確に禁止したことを強調した。社員向けの研修を強化することも打ち出した。

厚生労働省が2020年に行った調査では、LGB(レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル)の約4割、トランスジェンダーの約5割が職場で困りごとを抱えていることが明らかになった。

こうした調査から、「福利厚生」の一環として、このようなダイバーシティ施策に取り組む企業は増えている。 国際社会では、2011年に国連人権理事会が全会一致で承認した「ビジネスと人権に関する指導原則」をもとに職場の「ダイバーシティ&インクルージョン」についての議論が進む。

この指導原則では国家にはLGBTQ+の人々を含め、あらゆる人々の人権を保護する義務、企業には人権を尊重する責任を求めた。

任天堂は2018年にこの指導原則をもとに人権方針を定め、制度を設けた。だが、グローバル企業として見ると、今回の施策は「先進的」ではない。国の法整備よりも先に独自の取り組みを展開する企業がある一方で、今回の任天堂の取り組みは「遅れた」と言えよう。

すでに多くの企業がパートナーシップ制度を導入しており、アウティングについては2020年6月に施行した「パワハラ防止法」でアウティングの防止が企業にはすでに義務付けられている。

性的マイノリティー向けの支援活動を行う認定NPO法人虹色ダイバーシティの村木真紀代表は、「今回の施策は、国際基準からすれば『当然』と言える」と評価した。

手厳しい評価をする一方、「大きな意味もある」とし、こう続けた。「国内のゲーム会社が発表したという点では大きい意味がある。エンタメの世界では、マスに寄せることで、従業員のマイノリティーが苦しさを感じてきた。ゲームの影響力は大きいので、任天堂にはもう一歩踏み込んだ取り組みを期待したい」。

もう一歩踏み込んだ施策とは、ゲームソフトの開発方針にも多様性を入れることを指す。エンターテインメントの世界では、性的マイノリティーへの配慮が欠けていることが少なくない。

任天堂の人気ソフト「あつまれ どうぶつの森」ではキャラクターの動物の性別が明確に男女分けされている。アバターを作ることができる「Mii」も、男女で性別を選び、性別によって着る服が制限される。

性別によって、背格好や服装、色などがゲーム内で決められてしまうので、「性別を男性にしたら、スカートを履くことができない」(村木代表)。

ゲームアプリ「ポケモンGO」を開発した米ナイアンティックは社内向けの施策にとどまらず、ゲームの世界にも多様性を盛り込む。キャラクターを性別ではなく「スタイル」で選べるようにした。

「ピクミンブルーム」でも同様だ。キャラクターが着る服に虹色のデザインを追加した。虹色はLGBTQ+の象徴だ。あえて明示はしていないが、村木代表は、「分かる人には分かる。当事者には生きにくい現実の中で、エンタメは当事者を勇気づける効果がある」と言う。

電通が2021年に発表した「LGBTQ+調査2020」では、国内のLGBTQ+の割合は8.9%に及ぶ。市場規模は5.42兆円と発表した。多様性を取り入れることで新規顧客の開拓にもつながる。

「任天堂のユーザーはLGBTQ+に抑圧的な中国やロシアなどにも多い。それらの国のユーザーを意識しているかもしれないが、米国や欧州の国際基準から見ると批判を受けるリスクにもなる。グローバル企業としての責任を果たすことを期待している」と村木代表は訴えた。

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)