記事のポイント

- 電車のブレーキ音など環境音を視覚化する「エキマトペ」が上野駅に設置された

- もともとは、ろう学校の子どもたちのアイデアだった

- デザインを担当した方山れいこさんが開発の経緯を語る

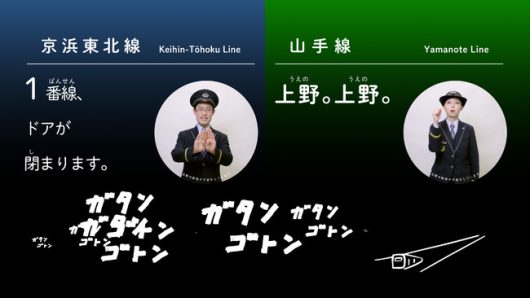

2022年6月、JR上野駅のホームにある自動販売機上に設置された「エキマトぺ」は電車のブレーキ音、アナウンスの声、電車発着時のメロディなどさまざまな環境音を視覚化する画期的な装置です。2022年度グッドデザイン賞を受賞するなど社会的に大変な注目を浴びています。

「エキマトペ」は富士通がシステムを開発し、昨年9月のJR巣鴨駅に続き、今年6月から12月までは上野駅で実証実験を行っています。今回、この「エキマトペ」のデザインを担当された方角(川崎市)代表の方山れいこさんにお話をうかがいました。(NPO法人インフォメーションギャップバスター理事長=伊藤芳浩)

――方山さんがデザインの会社を設立しようと思ったきっかけを教えてください。

幼少期から絵を描くことは好きでしたが、本格的にデザイナーを志したのは高校生の頃です。音楽番組の舞台セットに感銘を受け、最初は舞台デザイナーを目指しました。

その後、空間デザインに興味が湧いたり、アートで自分の表現を追求してみたくなったりしつつ、最終的にはデザインの世界に戻り、デザイン制作会社に入社しました。

その後、2020年からフリーランスとなり、Webサイトやアプリのデザインのお仕事をしたり、あとはそれに付随するロゴデザインやグラフィックなども作っていました。フットワークの軽さを生かして、法人化してみたいなと漠然と思い、その勢いで設立したというような流れになります。

■ろう学校の子どもたちのアイデアがきっかけに

――エキマトペはどのようなきっかけで開発されたのでしょうか。

富士通さん、大日本印刷(DNP)さん、東日本旅客鉄道(JR東日本)さんの3社が、2021年7月に「未来の通学をデザインしよう」というテーマでろう学校でワークショップを行ないました。その際に、子どもたちからエキマトペの原型になるようなアイデアが出たことがきっかけで開発されました。最終的には「JR東日本クロスステーション」も加わって、4社になりました。

「電車の音が聞こえないから、それが原因で危険を感じたことがある」という意見が出て、「電車の中にある手話つきのモニター」の案が出てきました。「誰もが使いやすく、毎日の鉄道利用が楽しくなるような体験」を目指したところ、電車の音も可視化するという流れになりました。このアイデアは、駅の音をオノマトペで視覚化するデバイスだったので「エキマトペ」と名付けられました。

――エキマトペは音声を体感的に理解してもらうための配慮をされたと聞きましたが、どのような点を工夫しましたか。

電車がホームに入ってくる「ヒュウウウ」や、ドアが閉まる「ピンポン、ピンポン」などの音をAIで識別し、文字やオノマトペとしてディスプレー上に表示するために手書きでアニメーション化しました。

表現としては漫画の擬音語に近いのですが、角度を付けたりして自分なりの感覚でデザインしました。上野駅向けには山手線の緑色を使ったり、パンダのキャラクターを登場させて、見た人が楽しんでもらうことを一番に考えました。

――エキマトペの反響はどのようなものがありましたか。

実証実験に立ち会った際にはろう学校の生徒らが「電車の音を初めて知った」と喜んでいました。

この他、SNSなどでは、

「自分は聞こえなくて息子が聞こえて、電車の音を真似しているのになんの音を真似しているのかがわからなかった。けどこれをみたらわかった」

「今まで活字だけの世界で生きてきたけど、生活に初めておもしろい文字が入ってきて楽しくなった」

「亡くなったろう者の父に見せたかった」

――など、ここで紹介しきれないくらい非常に多くの当事者やそのご家族の方から反響をいただきました。

■障害の壁をデザインで変えたい

――反響をみて方山さんはどう思われましたか。

今まで感じたことのない充実感を得ました。自分のデザインは使っている人にこんなにダイレクトに届くんだ、という感動もありました。この出来事がきっかけで当事者の方々とたくさんSNSで繋がったのですが、なんだか今後の私が期待されているような気がしたんです。

障害のある人が「壁」と感じているものが、まだまだ多いこの社会をこれからもデザインで変えていきたい、そう考えるようになりました。

――エキマトペの制作にかかわってみて、どのような変化がありましたか。

ノーマルに作られていると思い込んでいたこの社会が、聞こえない人にとってはあまりに大変な社会であることを知り愕然としました。

なぜ整備されていないのだろう? なぜここにもあそこにも配慮がないのだろう? なぜみんな知らないのだろう?と、「なぜ」が増えました。その「なぜ」を、デザインで解決したいと思うようになりました。

――デザインでどのように解決しようと考えていますか。

いろいろなやり方でに解決することが可能だと思います。エキマトペのようなグラフィックデザイン、モーションデザインで楽しくすることもありますし、体験そのものをデザインすることで解決することもできると思います。さまざまなデザインをうまく組み合わせることで、解決に近づくのではないかと思います。

――耳が聞こえない人々は、聞こえる人中心の社会で生きるために、相当な努力を重ねている現状がありますが、それをどう思われますか。

疑問しかないです。なぜ社会でいう「一通りしかない一般」に寄せなければならないのか。そしてそれをするためになぜ色々なことを我慢し、努力しなければならないのか。究極的に言えば、私はもうみなさんは努力しなくていいんじゃないかと思うんです。本来ならば社会が努力すべきです。

■「聞こえない人」が身近でない世界に疑問

――方山さんの会社では、ろう者を雇用されたそうですね。それはなぜでしょうか。

私はこれまでの人生で、同じコミュニティ内に聞こえない人がいたことがありませんでした。エキマトペでものすごい数の当事者からの反響を見て、この人たちは確かに存在しているのに、なぜ出会ったことがなかったんだろう、とこれまでのことを異常なことだと感じたのです。

まずは毎日のように接する仲間のうちの1人に聞こえない人を入れて、なぜ今まで出会わなかったのかを探ってみたいと思いました。しかし最初から聞こえない人を入れようと思っていたのではありません。なんとなくこの人とならいい仕事ができそう、と思った相手がたまたま聞こえなかったのです。

職業柄、当たり前を疑うという視点があって、聞こえない人と出会うことがないことが異常であるというふうに感じたのかもしれません。むしろ、多様性のある社会が本来だと思うので、ろう者も含む多様な人がいる会社であることが普通であると思ったのです。

――ろう者を社員として迎えるにあたって、工夫した点はなんですか。

手話を勉強し始めました。情報の偏りがなくなるように全社的にコミュニケーションは基本テキストコミュニケーションとしました。あとは定期的に面談をして、不便なことがないかなどヒアリングをしています。

――手話を勉強して何か新しい発見はありましたか。

元々、手話は言語であるという意識はあったものの、表現力を相当問われる言語なのだなと感じました。手話は表情も大事な要素の一つですが、最初の半年ほどは表情が手の動きに追いつかなくて大変でした。あと手話話者の方は情景を目の前で表現することが本当に上手だなと感じます。これから勉強を続けることでさらに新たな発見があるのだろうなと感じます。

――テキストコミュニケーションにすることで、何か新しい発見はありましたか。

例えば電話口でバーーっと喋ったけれど、結局本来言いたいことって一言しかないというケースがよくあると思うんですが、テキストコミュニケーションだとそういうことを回避できるのでいいです。言いたいことを無駄なく自分の中で消化しながら伝えられますし、履歴を遡ることができるので良いなと思っています。

――ろう者を社員として迎えてどうでしたか。

これといって特別なことは何もなく、仲間が1人増えたなという感覚です。しかし、身近にろう者という当事者がいると、ユニバーサルデザインをこれまでより一層意識するようになりました。ある程度課題や前提条件があった上でのデザインの方が私自身には合っていると思うようになりました。ユニバーサルデザインは、なるべく多くの方が使いやすく、わかりやすく、そして楽しめるデザインであり、こういったことを意識するようになりました。

――これから障害者を雇用する企業の担当者にアドバイスを。

違いを知ることも大事なことだと思いますが、それ以上に大事なことは、同じところを見つけることではないかと思います。同じように楽しいことや面白い仕事が好きな仲間を見つけるという視点が実は一番大事な視点なのではないかと感じます。

――同じところを見つけることでどのようなメリットがありますか。

障害者もそうでなくても、人とはみな違うものです。たまたま障害者という言葉で区切られているだけで、本来は皆違う存在なはず。まずはそれを理解した上で、その中で自分と似ているところや同じところを見つけると、この関係性を大事にしようと思えるのではないでしょうか。障害者雇用に限らず、人間関係が円滑に行くような気がします。

――今後の目標を教えてください。

大きく2つあります。1つは、障害者の雇用を増やしたいと考えています。現状で多くの障害者がなかなか希望の職につくことができないのは、社会側の圧倒的な理解不足にあると思います。社会の理解を促進することで、障害者の雇用率の向上、そして希望の職につける未来をつくりたいです。

もう1つは、より多様な障害者に寄り添った会社になりたいと思っています。弊社は業務上、耳の聞こえない・聞こえづらい方に向けたプロダクトを作ることが多いのです。

当事者の方々と交流するようになり、まるでグラデーションのように、複合的に障害を持つ方や、別の障害を持つ方とも関わることが増えました。そういった方々が今以上に幸せな世界で生きられるような社会を作りたいなと考えています。

――方山さんの「人間は同じところや違うところがある」という着眼点が、ユニバーサルデザインや障害者雇用に生かされていると思いました。今後の方山さんのデザイン活動にも注目していきたいです。貴重なお時間をいただき、ありがとうございました。