記事のポイント

- 日本が支援するインドネシアのチレボン石炭火力で、複数の不正行為

- 現地住民とNGOは、JBICと3メガバンクに資金提供の中止を訴える

- 発電所のうち1基は「早期退役」が決まったものの、先行きは不透明

日本が支援するインドネシアのチレボン石炭火力発電所が、環境NGOなどから批判を集めている。すでに住民無視の建設強行、漁場破壊や健康被害、増収賄など複数の不正行為が明らかになった。5月21日からは6日間の日程で現地住民らが来日し、プロジェクトに資金を提供する国際協力銀行(JBIC)や3メガバンクに撤退を要請した。(オルタナ副編集長・長濱慎)

◼️日本と同等の公害対策がなされず住民に健康被害

チレボン石炭火力発電所はインドネシア・ジャワ島西部のチレボン県にあり、2012年に運転を開始した1号機(66万kW) と、試運転中の2号機(100万kW)からなる。

プロジェクトは日本、韓国、インドネシアが官民連携で進めており、融資機関には政策金融機関である国際協力銀行(JBIC)と、3メガバンク(三菱UFJ、みずほ、三井住友)が名を連ねる。

1号機の建設は2007年に始まった。住民は何も知らされず、突然やって来た重機で初めて計画を知ったという。しかも建設の許認可が降りたのは2008年で、認可を待たず建設を強行した疑いがある。

5月21日からは6日間の日程で、プロジェクトの中止を求める現地住民とNGO関係者4人が来日した。住民代表のサルジュムさんは、こう訴える。

「発電所から化学物質の臭いがする廃水が海に流れ、1号機が稼働を始めてから漁獲量が75%も減ってしまった。大気汚染のせいで子どもに気管支の病気が増え、皮膚の痒みを訴える住民も多い」

住民は小規模漁業やエビの採取、塩づくりで生計を立てており、サルジュムさんもその一人だった。漁場が失われてからは家族の生活を支えるため溶接を学ぶも、収入は安定しないままだ。石炭の粉塵や排煙によって塩田の塩は白から茶色に変色し、出荷が難しくなったという。

国際環境NGO 「FoEジャパン」の調査によると、チレボン石炭火力には日本国内の石炭火力が導入している公害対策技術が装備されていない。これは現地の緩い環境アセスメントに合わせたためだ。

同NGOは「地元政府機関の基準が緩く、また、ガバナンスがうまく機能しないなか『ダブルスタンダード』に甘んじて公害輸出を進めるのではなく、地域住民の健康などに配慮して日本国内と同等の基準を遵守すべき」と指摘する。

2号機については、建設を主導する韓国・現代建設から約70億ルピア(約6000万円)の賄賂がチレボン県知事に渡ったことが明るみになった。発電所を運営する現地合弁企業(丸紅とJERAが出資)の関与も疑われ、裁判が進行中だ。

インドネシアの環境NGO「WALHI(ワルヒ)」のドウィ・サウンさんは、「日本の金融機関は、不正が明らかになったチレボン石炭火力への融資を今すぐやめるべき」と、訴える。

サウンさんらの要請に対し、JBICは「裁判の行方を注視し、その結果を踏まえて対応を考えたい」と回答したという。みずほ銀行と三井住友銀行は「個別の案件には答えられないが、要請書の内容は社内で共有する」と回答し、三菱UGJ銀行は多忙を理由に面談を拒否したという。

◼️運転開始11年で「早期退役」発表、1号機の今後は

運転開始から11年になる1号機については、アジア開発銀行(ADB)が主導する「エネルギー移行メカニズム(ETM)」の第一号案件に選ばれたことが、2022年11月に発表された。

ADBはアジア・太平洋地域の経済発展を目的とする国際開発金融機関で、元財務官僚の浅川雅嗣氏が総裁を務める。ETMは新興国の脱炭素を支援するイニシアチブで、日本は2500万ドル(約34億円)の拠出を表明している。

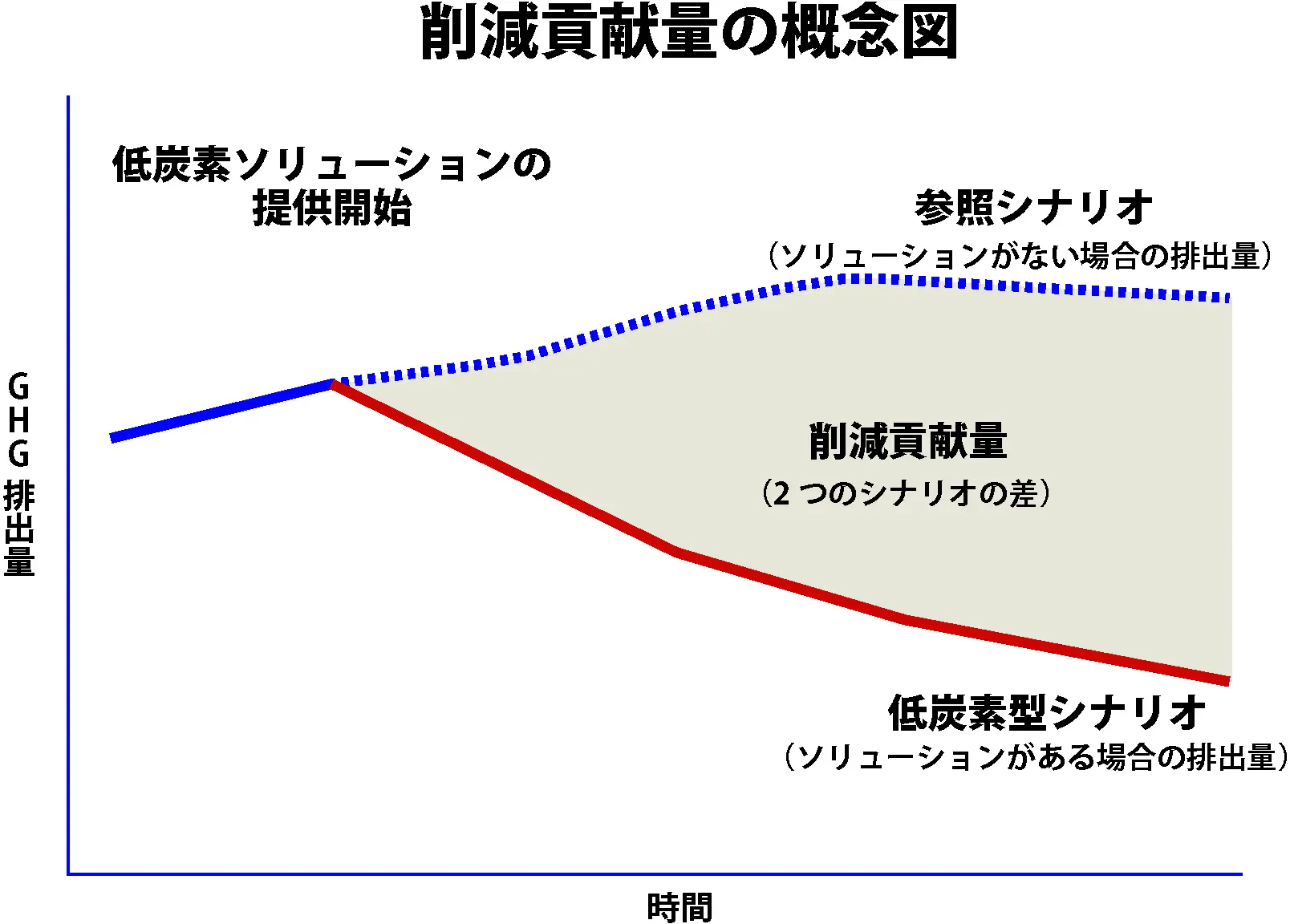

具体的には、石炭火力の早期廃止やクリーンエネルギーを用いた再利用を通じて、温室効果ガスを削減するという。しかし「クリーンエネルギー」と「再利用(repurpose)」の定義を巡って、環境NGOから懸念の声が上がる。「FoEジャパン」の波多江秀枝さんは、こう指摘する。

「再エネへの移行だけでなく、アンモニアやバイオマス混焼を視野に入れている可能性も否めない。こうしてのらりくらりと化石燃料を延命することは、パリ協定の1.5℃目標と整合しない」

日本政府がGX(グリーントランスフォーメーション)の一環として、「ゼロエミッション火力」の名のもとに展開しようとする石炭火力混焼は「グリーンウォッシュ」と批判されている。このほど閉幕した先進7カ国首脳会議(G7サミット)でも、米国、英国、EUなどが懸念を表明した。

アンモニアは発電時にCO2を発生しないが、仮に20%混焼しても20%しか削減できない。原料には天然ガスなどの化石燃料を使用し、製造過程で大量のCO2を出すため、サプライチェーン全体での削減効果は期待できない。

5月16日には、フィンランドのシンクタンク「エネルギー・クリーンエアー研究センター(CREA)」が報告書を発表。石炭火力のアンモニア混焼によって大気汚染物質が最大167%増加し、呼吸器疾患による死亡リスクを増大させると警鐘を鳴らした。

インドネシアは2021年の「第26回気候変動枠組み条約締約国会議(COP26)」で、石炭火力の廃止と新規建設の停止を表明した。国営電力会社(PLN)は2030年までの国内の電力供給予備率が最大60%と予想しており、環境NGOは再エネへのシフトで十分な電力の供給が可能と指摘する。

チレボン1号機の移行メカニズムはアンモニア混焼も視野に入れているのか。オルタナ編集部の取材に、ADBはこう回答した。

「チレボンの早期退役に関する議論は継続中であり、移行ロードマップや退役後の活用方法については、まだ決定されていない」(駐日代表事務所)

継続中の議論の「決定」がインドネシアの人々の人権を守り、真の脱炭素に結びつくものになることが望まれる。