記事のポイント

- 2025年6月にスポーツ基本法が改正され、「気候変動への対応」が明記された

- 猛暑下での運動は、屋外だけでなくエアコンのない屋内も熱中症リスクが高い

- 「夏の部活」が本格化する中、スポーツでの熱中症対策を専門家に聞いた

2025年6月、スポーツ基本法が14年ぶりに改正された。「スポーツ事故の防止等」に関して、国および地方公共団体は「気候の変動への対応に特に留意しなければならない」との文言が新たに加わった。猛暑下での運動は、屋外だけでなく、エアコンのない体育館でも熱中症リスクは高い。暑熱環境下での運動について、生気象学や公衆衛生学の視点から熱中症予防の普及活動を進める早稲田大学の細川由梨准教授に話を聞いた。(オルタナ輪番編集長=北村佳代子)

早稲田大学スポーツ科学学術院・准教授

細川 由梨(ほそかわ ゆり)氏

2011年早稲田大学スポーツ科学部医科卒業後、渡米。2013年アーカンソー大学アスレティックトレーニング大学院修士(MAT)課程修了後、米国BOC公認アスレティックトレーナー(ATC)取得。2016年コネチカット大学大学院キネシオロジー研究科運動生理学専攻博士課程修了。同大学コーリー・ストリンガー・インスティテュートでのポストドクトラルフェローを修了後、2018年に帰国。立命館大学スポーツ健康科学部(講師)を経て、現在は早稲田大学スポーツ科学学術院で准教授を務める。主な研究領域は暑熱環境下における運動生理学および熱射病の病因学で、生気象学や公衆衛生学との共同研究を通してエビデンスに基づいた熱中症予防の普及活動を進める。

■熱中症リスクは各現場で大人が判断する

――連日、熱中症警戒アラートが出る中、運動部活動などの実施については、誰が何を基準に判断するのが良いのか。

細川:学校管理下での運動部活動に関しては、大人がしっかりと目を働かせ、安全にスポーツができる機会を提示する責任がある。すべて「中止」「禁止」にしてしまうのは簡単だが、ゴールに向けて仲間と共に身体活動を高め合う、何にも代えがたい大切な機会を奪うことにもなる。それでは何も対策をしていないことと等しい。

どのような環境下で、どのようなスポーツを、どのような強度でするかが一律ではない中で、最も重要になるのが、絶対的な危険な状況を認知できるかどうかだ。命に関わるリスクの線引きを、それぞれの現場ごとに、大人が判断し管理する必要がある。生徒任せにして大人が介入しなかったことは、大きな責任を問われることになる。

私も特に今年は、競技レベルの高いチームや各種スポーツ連盟から、多くの問い合わせを受けている。それぞれの現場の状況や目標設定なども異なるので、基本原則となる生理学的な視点や安全原則の話を情報提供した上で、最終的にはそれぞれの現場での解釈を補助することしかできない。

熱中症は、新型コロナ感染症のような未知のものではない。予防対策や処置方法など、長い期間に蓄積されたエビデンスもある。

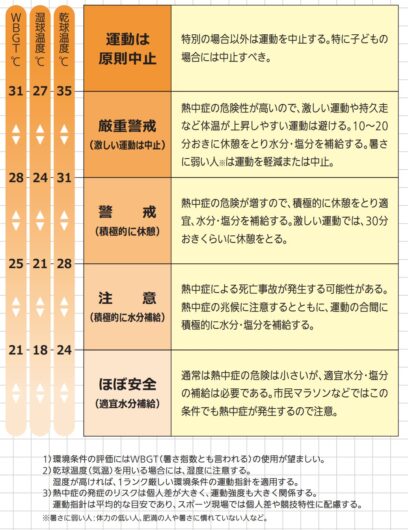

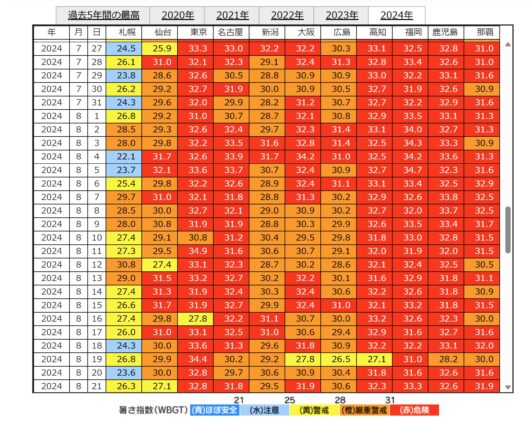

公益財団法人日本スポーツ協会(JSPO)が示す「熱中症予防運動指針」をもとに、各現場の「暑さ指数(WBGT)」と照らして、判断することが重要だ。 地球温暖化の影響で、7月の北海道で気温40℃となるなど、過去の統計からはあり得なかったことが起きている。危ないときには迷わず「中止」と判断できる余地を持ち合わせることも大事だ。

■連日「運動は原則中止」のアラートに直面する

――昨年7月のように多くの地域で「暑さ指数31℃」を連日超える状態になると、夏の部活動はほぼできないと解釈するしかないのか。

細川:「熱中症予防運動指針」では暑さ指数(WBGT)が28℃以上で「厳重警戒(激しい運動は中止)」、WBGTが31℃以上に達した際には「運動は原則中止(特別の場合以外は運動を中止する。特に子どもの場合には中止すべき)」としている。

JSPOの「熱中症予防運動指針」は、競技横断的・年代横断的に示された国内唯一のガイドラインだ。しかし罰則や強制力はない。加えて、気候変動で連日、熱中症警戒アラートが出る中で、この指針を厳密に実装することに共感を得づらくなっている点も否めない。

指針を厳格に順守する小学生向けのラグビースクールやサッカースクールがある一方で、運動部活動や任意のスポーツ団体の中には、「まともに準拠していたら何もできない」と、この指針を参考程度に位置付けて、運動を続けさせるケースもある。保守的に捉えたり、ガイドラインを無視して続けたり、濃淡が異なっているのが現状だ。

ただ、JSPOの示すWBGT31℃や28℃といったラインは、エビデンスに基づく有意な数値だ。海外の文献でも、国内で独自に調査した高校部活動でのデータでも、WBGTが28℃を超えると熱中症による搬送者が格段と増える。31℃超は、生理学的に見ても、負担が過剰にかかるゾーンだ。

(出典:環境省 熱中症予防情報サイト)

■エアコンなし体育館での運動もリスクは高い

――文科省によると、公立中学校の体育館でのエアコン設置比率は全国で平均24%弱(2025年5月1日現在)だ。室内での運動も熱中症リスクは高いのか。

細川:室内での熱中症リスクを考える上で、エアコンが設置されているか否かは大きな要素だ。体育館のエアコン設置比率は地域差も大きく、例えば東京都では9割超の体育館にエアコンが設置されている。スポーツのためというより、災害時の避難所としての位置づけから、エアコン設置が進んできてはいる。

屋内は、直射日光を避けられるメリットはあるが、空調設備のないオーソドックスな体育館なら、熱波・熱帯夜が続けば建物自体が冷めることはない。柔道や剣道など、屋内の運動部活動でも熱中症による死亡事故は発生しており、エアコンのない体育館は、暑熱のストレスから完全にしのげる場所ではない。

屋外でも屋内でも、熱中症リスクを軽減するには、物理的に日射や暑熱を避けられる冷所に移動する時間を確保することが重要だ。外気温だけでなく、運動による体温の上昇も熱中症の熱源となるため、活動時間や、運動強度も重要な要素だ。

■スポーツでの熱中症対策、先進事例は

――スポーツ基本法が改正され、スポーツ事故を防止するために気候変動への対応に特に留意することが明文化された。熱中症対策の先進事例を教えてほしい。

細川:夏の甲子園が昼間の時間帯を避けるなど、各団体レベルで具体的な熱中症対策の動きが少しずつ見え始めた。望ましいことだが、この変わりゆく地球環境の状況に応じてはもっと能動的に対策を講じていかなければならない。

スポーツでの熱中症対策で日本の10年先を行くのが米国だ。南部フロリダ州の「ザカリー・マーティン・アクト(通称名)」のように、一部の州は、学校でのスポーツ活動に熱中症リスク対策を求める条例を設けている。スポーツでの万全な熱中症対策にはピアプレッシャー(同調圧力)が働いている。

ザカリー・マーティンは、高校のアメフト部活動中に、熱中症で亡くなったアスリートの名前だ。救えたはずの命の犠牲が起爆剤となって米国の取り組みは進んだ。

スポーツ中に発生した熱中症のさまざまなデータ分析の結果、救命や後遺症を回避する視点で分かれ目となるのが、「熱中症で倒れた後、速やかに(30分以内に)、適切な処置(全身を速やかに冷却)が施されたかどうか」だ。熱中症の重症者が出た場合に備え、米国ではスポーツ現場にアイスバスを準備している。

国内でも、例えば早稲田実業学校中・高等部では、暑さ指数(WBGT)の数値ごとに、運動部活動の最大活動時間を設定している。そして部活動の現場に、米国BOC公認アスレティックトレーナーを配置し、学校全体としての安全管理を行っている。

■暑さに応じた調整こそ指導者の腕の見せ所

――猛暑の中で、JSPOの指針をもとに、運動部活動をどう実装するのが良いか。

細川:暑さ指数(WBGT)は、それぞれの活動現場によって異なる。天気予報等で使われる気象観測台の暑さ指数ではなく、屋外でも屋内でも、「活動する現場」のWBGTを知ることが大切だ。

WBGTが一定値に達した場合に、校内放送を流したり、運動部活動の顧問の先生方に一斉配信したりして、「顧問は安全管理のために活動場所にいなければならない」とか「今日の最大活動時間は2.5時間」など、具体的な指針とともに活動内容の変更を促す。早稲田実業学校中・高等部は、現場に公認アスレティックトレーナーを配置して、こうした運用が進んでいる。

その上で、各種目の指導者が、運動強度や、練習と休憩の時間配分を調整すれば、能動的に選手の心拍数と体温の上昇を抑えられる。WBGTに照らして「運動:休憩」の比率を、「1:1」や「1:2」にするなどだ。

水分補給も、一口飲んですぐに練習を再開するようでは休憩ではない。下級生が上級生に遠慮するといったさまざまなことが起こりうるからこそ、全員が水分を補給し、しっかり休憩を取ってクールダウンできるよう計画することが重要だ。

限られた活動時間の中で、適切な休憩時間をはさみつつ、いかに効果的な内容の濃い練習をするか。まさに指導者の技量の見せどころだ。

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)