記事のポイント

- 企業による学校でのCSR活動で、出前授業にとどまらず、社会課題探究型が増えつつある

- そうした授業は生徒・学生だけでなく、教員にとっても様々な気づきがあるようだ

- JTB、ピジョン、アストラゼネカが実施したCSR活動から、教育現場の企業への期待の声を拾った

昨今の企業による学校でのCSR活動では、出前授業にとどまらず、社会課題をテーマに、双方向で考えながら取り組む探究型が増えつつある。そうした授業は生徒・学生だけでなく、教員にとっても様々な気づきがあるようだ。JTB、ピジョン、アストラゼネカが、それぞれ小、中、高校で実施した3つのCSR活動の事例をもとに、受け入れた教育現場の企業への期待の声を拾った。(オルタナ輪番編集長=北村佳代子)

紹介するのは以下の3つのCSR活動だ。

・製薬大手のアストラゼネカ(大阪市)が「気候変動と健康」をテーマに高校で実施した探究型授業

・育児用品大手のピジョンが都内の中学校で実施した「赤ちゃんを知る授業・特別版」

・旅行大手のJTBが、小学生と進めた地域の未利用食材を使った商品開発

■高校生が「気候変動と健康」を探究する

アストラゼネカは、気候変動らに取り組む医師らで構成する「みどりのドクターズ」とともに、2025年5月から「気候変動と健康」をテーマとした探究型授業を関西の2つの高校で実施した。

この授業の目玉は、最終ゴールとして、大阪・関西万博で探究内容を発表する機会を用意した点だ。

「高校生にとって探究内容をアウトプットする機会は限られている。多様な世代や海外の方も前に発表するのは得難い機会だった」と、授業を実施した雲雀丘(ひばりがおか)学園高等学校(兵庫県宝塚市)の車多(しゃた)厚志教諭は振り返る。

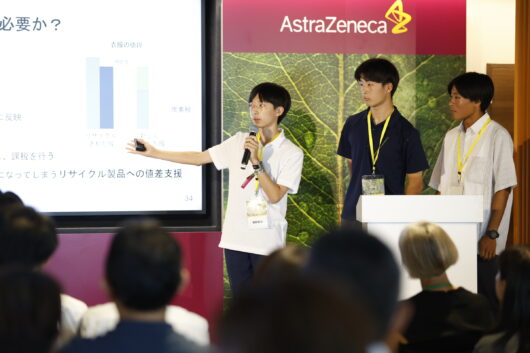

雲雀丘学園高等学校と灘(なだ)高等学校(神戸市)の生徒たち6グループは2025年9月16日、万博の英国パビリオン内で、探究の成果を発表した。

「気候変動を自分ゴト化させるには」、「企業の成長と環境への取り組みの両立」、「海洋酸性化の健康への影響」、「衣類の廃棄削減」、「ブルーカーボンによるCO2削減推進」などをテーマに、社会課題と生徒たちそれぞれが考える解決策を提示した。

■「出前授業を届けるだけではもったいない」

灘高の池田拓也教諭は、「企業による学校での出前授業は、CSRの文脈かもしれないが、ただ授業を届けるだけではもったいない」と言い切る。

「社会課題について、これまで大人がそれを解決するために、どんなことを考えて取り組んできたのか、その姿を子どもたちに見せるところに大きな意義がある」(池田教諭)

「今回、環境問題という社会課題に対して、医師や製薬会社がここまで真剣に取り組んでいることがわかった。アパレル廃棄問題を探究した生徒たちは、アパレル業界も環境課題に真剣に取り組んでいることがわかったはずだ」(同)

「探究型授業で課題発見が叫ばれる昨今、これまで大人たちが解決してきた社会課題もあることは是非伝えてほしい。また、未解決の課題についても、これまでどのような努力があって、その結果、何が解決できて何ができていないのか、解決を阻む壁はどこにあると考えているのかも伝えてほしい」(同)

「そうすることで、先人の努力に対するリスペクトが生まれ、未来社会を切り拓く自分たちが大人からバトンを受け取る気持ちになるのではないか。そうすると、企業の取り組みが子どもたちにとって学びとなる。何かを『与える』ことだけが学びではない」(同)

■「気候変動はスケールの大きな課題」

雲雀丘高の車多教諭は、「気候変動というスケールの大きなテーマを扱ったことによる気づきが、生徒にも教員にも大きかった」と話す。

「気候変動や環境問題は、環境省やアカデミアが取り組む世界だと捉えていた。製薬業界や、医療に携わるお医者さんも取り組んでいることに、生徒も教員も驚いた」(車多教諭)

気候変動について、知識や興味すら乏しかった生徒たちは、車多教諭から見ると「マイナスからのスタート」だったという。しかしこの4カ月間で、生徒の意識が目を見張るほど変化した。

「生徒たち自身に、気候変動の問題を実感できていなかった、との気づきがあった。そして、なぜ実感できていなかったのかを考え、身の回りの生活の中で、もっと気候変動や温暖化を目に見えて体験する機会があると良いと考えて発表した。そのアイデアの一つが、アマモ(光合成をする藻類)の家庭飼育キットを小学生に普及させるというものだ」(車多教諭)

生物を教える車多教諭は、「小学校で朝顔を育てた体験は、光合成を勉強する際の直感的な理解につながっている。温暖化も、自分事として自分の感覚に入れられるような体験を幼少期からできると良い」と話す。

「教員は学問ベースの発想で教えるが、企業は、何らかの学問のベースを背景としながら、それを社会でどう活用するかという視点で活動している。企業が教育現場に入ると、学びが社会でどう活用されるのかを生徒たちは肌で実感できる。企業と学校の連携は、学問と社会を繋ぐ点でも意義がある」(同)

オルタナ・ユース(SBL学生会員)に登録するとこの記事を含めて、オルタナオンラインの有料記事が読み放題です。オルタナ・ユースは中学生・高校生・大学生・専門学校生・大学院生(社会人大学院生は除く)が対象です。登録は無料です。登録はこちら

*SBL有料会員の会員登録は下記の「会員登録」ボタンから登録をお願いします。

(この続きは)

■中学生が「赤ちゃん」について学ぶ

■育児を取り巻く課題を学び、変えるきっかけに

■小学生が未利用魚でご当地カレーを商品化へ

■課題に挑む企業の「本気」、次世代に