記事のポイント

- フェアトレードが日本に広まり、今年で30年を迎えた

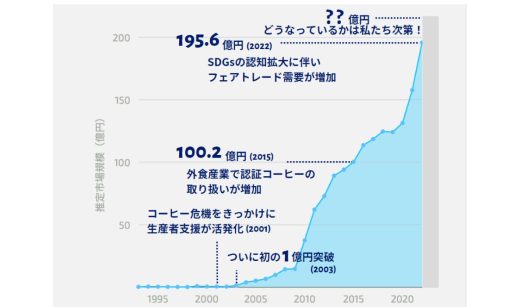

- 国内のフェアトレード市場規模は、20年で200倍に広がった

- 大きな転機は2001年に起きた「コーヒー危機」だった

フェアトレードが日本に広まり、今年で30年を迎えた。国内の市場規模は、2003年に1億円だったが、2022年には196億円に広がった。フェアトレードが広がる大きな転機は2001年に起きた、「コーヒー危機」にあった。(オルタナS編集長=池田 真隆)

「公平・公正な貿易」という意味のフェアトレードが日本に上陸し、今年で30年を迎えた。日本でフェアトレード・ラベル製品の販売が始まったのは、1993年3月だ。国際協力NGOわかちあいプロジェクト(東京・江東)と第一コーヒー(東京・港)が協働して、フェアトレードラベル付きのコーヒーを販売した。

だが、フェアトレードショップでも1店舗しか取り扱わず、広がらなかった。コーヒーチェーン店やコーヒー豆の専門商社が扱うようになったのは、2002年になってからだ。専門商社のワタル(東京・港)や小川珈琲(京都市)、トーホー(東京・葛飾)などが相次いで取り扱い始めた。

この背景には、2001年に起きた「コーヒー危機」がある。2001年9月、需給のアンバランスによって、世界のコーヒー取引価格は史上最低水準を記録した。世界のコーヒー生産者が苦境に立たされた。

そこで動いたのが、コーヒー豆を取り扱う商社やメーカーだ。フェアトレード認証製品の取り扱いを増やすことで、生産者を支えた。この動きをさらに推進するため、2002年には、それまで国によって異なっていた認証ラベルを世界全体で統一した。

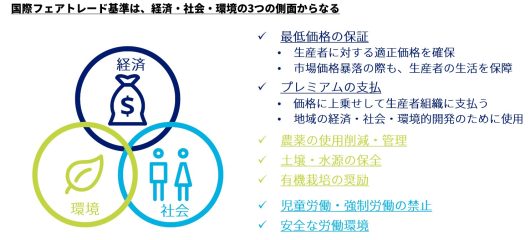

国際基準は、経済・社会・環境の3側面からなる。生産者に対する適正価格を確保し、市場価格が暴落した際も生産者の生活を保障することを求めた。農薬の使用制限や土壌・水源の保全、有機栽培も奨励する。児童労働や強制労働は禁じている。

2010年になると、外食産業が認証コーヒーを取り扱ったことで広がりに勢いがつき、2015年には国内の推計市場規模は100億円を超えた。SDGsの潮流も追い風になり、2022年の推計市場規模は196億円に伸びた。

フェアトレードを広げた立役者は、認定NPO法人フェアトレード・ラベル・ジャパンだ。1993年に前進の団体が立ち上がり、今年で30年を迎えた。

同団体によると、フェアトレードによる生産者へのインパクトは、主に3つある。世界71カ国の1930の生産者組織が参加しており、生産者が受け取ったプレミアム総額は約261.8億円(2021年)だった。世界200万人以上の生産者・労働者が参加しており、フェアトレードに携わる女性の割合は、農家で20%、労働者で45%を占めた。

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)