記事のポイント

- 環境省はこのほど、「第六次環境基本計画」を策定した

- 日本政府の2030年までの環境政策の基本方針をまとめたものだ

- 最大の特徴は「ウェルビーイング」を環境政策の最上位に置いたことだ

環境省はこのほど、第六次環境基本計画を策定した。同計画は、2030年までの環境政策の基本方針をまとめたものだ。最大の特徴は、「ウェルビーイング」を環境政策の最上位に置いたことだ。(オルタナ副編集長=池田 真隆)

■環境・経済・社会すべてにおいて「勝負の2030年」

環境基本計画とは、「環境基本法第15条」に基づき、政府全体の環境保全に関する施策の方針を定めたものだ。民間企業の中期経営計画のようなものだ。

1994年に第一次環境基本計画を定め、このほど第六次の計画を策定した。第六次は2024年から2030年までの計画を定めた。

「気候変動」「生物多様性の損失」「汚染」などの環境課題は、安全保障上の課題でもある。

2030年はSDGsの目標達成年でもあり、環境・経済・社会すべてに置いて「勝負の2030年」とした。

■ウェルビーイングをGDPに代わる「成長指標」に

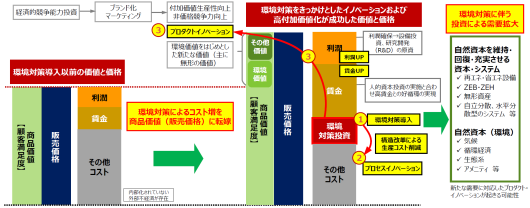

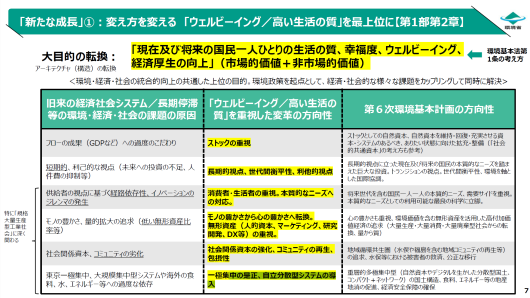

危機が深刻化する中、第六次では、「ウェルビーイング」を環境政策の最上位に置いた。GDPなど市場的価値だけでなく、ウェルビーイングや幸福、生活の質など「非市場的価値」も同時に追求していくことを強調した。

ウェルビーイングの向上を追求するため、基盤となる自然資本の維持・回復に向けた大規模投資を行うと明記した。

重点分野としては、「経済」「国土」「地域」「暮らし」「科学技術・イノベーション」「国際」の6分野を掲げた。これらの重点分野の施策の統合・シナジーを目指す。東京への一極集中を是正し、自律分散を推進する。

■「ウェルビーイングの定義は定めない」

なぜ環境省はウェルビーイングを最上位の概念に置いたのか。

環境省総合政策課環境計画室の大津道子・室長補佐は、「成長指標は市場的価値が中心だったが、世の中の価値観が多様化してきた。GDPだけでは、一人ひとりの『生活の質』や『幸せ』を示せない。そのような非市場的価値も追求するため、代表的な概念である『ウェルビーイング』を掲げた」と話した。

従来型の「成功」にとらわれず、今後の経済社会のあり方を示す、オルタナティブな選択肢として打ち出したと言う。

ただ、ウェルビーイングの定義は明確に定めていない。同計画でも、日本語に訳さず、「ウェルビーイング」と記載した。

「何を持って、ウェルビーイングなのか一人ひとり異なるので、均一化することはできないと考えた」(大津室長補佐)

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)

大津さんの回答には唖然としました。日本の中央省庁のひとつですし、英語を使う場合は、たとえ解釈は多様であっても環境省が考えるウェルビーイングの定義は不可欠ではないでしょうか?価値観が多様だから言葉の定義はしないというのは、経営者が熟慮もせずに経営理念に横文字を掲げるように感じます。これは分かったようで分かっていない人を増やす「避けるべきマネジメント」の事例です。実際に環境省の資料には、長期視点、世代間衡平性、心の充足感、利他の精神など、エッセンスは挙げられているので、昇華させて提示出来ていないのは残念です。