■日本マイクロソフト 大島葉子 執行役員インタビュー

マイクロソフトは4つの領域で、2030年までの「カーボンネガティブ」や「ウォーターポジティブ」などを掲げている。「ムーンショット」といわれる野心的目標の達成には、グローバルなIT企業としての責任感に加えて、従業員一人ひとりの「気持ち」が大切だと、大島葉子執行役員は強調する。(オルタナ副編集長・長濱慎)

■大島葉子(おおしま・ようこ)日本マイクロソフト執行役員 政策渉外・法務本部長。1999年、司法研修所修了。東京、ニューヨーク州の法律事務所を経て、GEグループで企業内弁護士として執行役員(法務担当)、ゼネラル・カウンセルなどを歴任。2021年5月、日本マイクロソフト入社。同年7月より現職。弁護士・ニューヨーク州弁護士。

■達成できないコミットは「コミットメント」と呼ばない

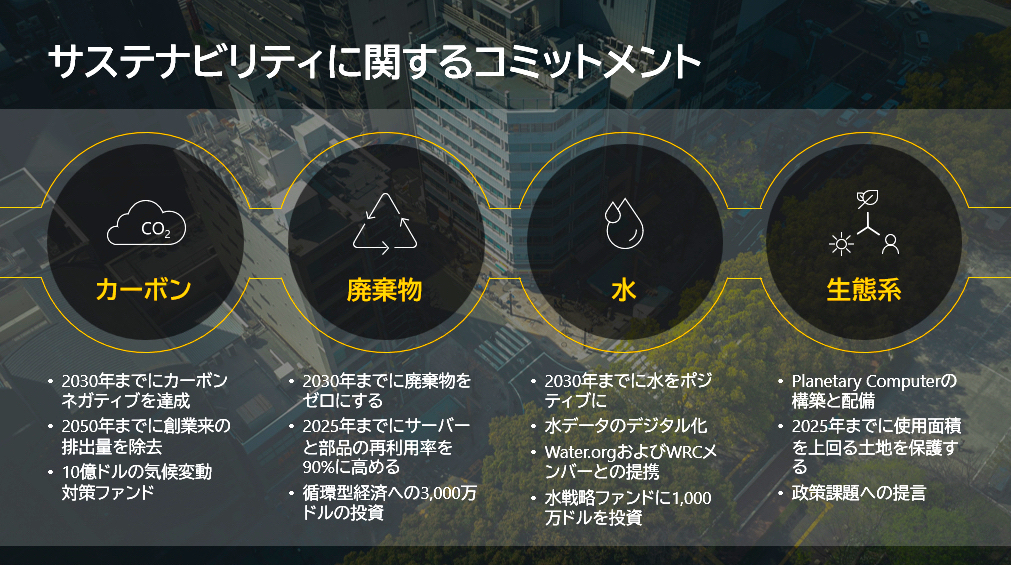

――マイクロソフトはサステナビリティ施策の指針として、カーボン(脱炭素)、廃棄物、水、生態系の4つの分野でコミットメントを打ち出しました。その内容について、改めて教えてください。

脱炭素に関しては、2030年までに「カーボンネガティブ」、つまり温室効果ガスの削減量が排出量を上回ることを目指します。それに加えて2050年までに、1975年の創業以来の排出量に相当する温室効果ガスを取り除くことにもコミットしました。

廃棄物に関しては30年までのネットゼロを目指し、データセンター内にサーキュラーセンター(循環センター)を設けて機器のリサイクルを進めます。

水については、30年までに使用する水の量を上回るきれいな水を供給する「ウォーターポジティブ」を。生態系については植樹などを通して、25年までに事業で使用する土地の面積を上回る自然の保護を目指します。

――よく、これらのコミットメントは「ムーンショット」(前人未到で困難なチャレンジ)といわれます。本当に、とても野心的な目標に思えますが。

私たちは、達成できないコミットは「コミットメント」と呼びません。2030年、50年のあるべき姿を描き、そこから逆算してやるべきことを洗い出し、達成するにはどのような技術や施策があるのか。実現可能性を明確に判断した上でコミットをしています。

すでに達成の見通しが立ったコミットメントもあります。当社が使用している土地の面積は約1万1000エーカーですが、21年時点で1万7000エーカー(約7万平方キロメートル)を保護する契約を結びました。1万7000エーカーは、日本の国土面積の2割近くになります。

■CO2分離などイノベーションへの投資も

――では具体的に、どのような方法で達成するのでしょうか。

一つが、コア事業であるクラウドサービスの環境負荷低減です。クラウドのデータセンター運営には、大量の電力や水が必要です。そこで25年までに、データセンターを含む自社すべての建物で使う電力を100%再生可能エネルギーに切り替えます。

水については「液浸冷却」の導入が始まっています。これは沸点が低い液体にサーバーを沈めて冷却する技術で、水の使用量を9割以上削減できます。オフィスでは空気中の湿度をキャッチしてきれいな水を作り出し、地域の水源を極力使わないようにする取り組みも進めています。

22年6月には「クラウド・フォー・サステナビリティ」の提供を始めました。これは企業のサステナビリティ戦略を加速させるためのソリューションで、温室効果ガス排出量の測定から、意思決定に必要なデータの提供、アクションの実施までをワンストップでサポートします。

20年には「気候イノベーションファンド」を設立し、24年までに約10億ドル(約1100億円)を新たなソリューションの研究開発に投資します。その中には、大気中から二酸化炭素を分離・回収するDAC(ダイレクト・エア・キャプチャー)のような、イノベーティブな技術も含まれます。

他には、気候危機対策に資する炭素クレジットを見極めて購入しています。資金力のあるマイクロソフトが率先して良質なクレジットを購入することで、クレジット市場の健全な成長を促すのが狙いです。

さらに、社内ではインターナル・カーボンプライシング(社内炭素税)を導入するなど、あらゆる施策を組み合わせてコミットメントの達成を目指すシナリオを描いています。

コミットメントはマイクロソフト1社だけで達成できるとは思っていません。自社の技術開発はもちろんですが、ソリューションや資金の提供を通して、お客さま企業やサプライヤーなど、さまざまなパートナーとの協働も加速していきたいと考えています。

■「サステナビリティ・イズ・エブリバディズ・ジョブ」

――大島さんは法務担当ですが、サステナビリティ担当も兼務しているのでしょうか。

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)