記事のポイント

- 脱炭素を推進するJCLPは8月8日を「暑すぎる夏を終わらせる日」として制定

- 気温上昇に歯止めがかからない中、温暖化の「自分ごと化」を狙った

- この動きに、リコーや大和ハウス工業、ユニ・チャームなどが賛同へ

気候変動関連の政策提言を行う一般社団法人日本気候リーダーズ・パートナーシップ(JCLP)は8月8日を、「暑すぎる夏を終わらせる日」として制定した。気温上昇に歯止めがかからない中、特別な日として制定することで、温暖化の「自分ごと化」を狙った。この動きにリコーや大和ハウス工業、ユニ・チャームなどが賛同を表明した。(オルタナ輪番編集長=池田真隆)

JCLPはこのほど、8月8日を「暑すぎる夏を終わらせる日」として、一般社団法人日本記念日協会に登録したと発表した。日本記念日協会とは、記念日の認定・登録を行う団体だ。

JCLPとしては、最も暑い時期に制定し、日本全体で「自分ごと」として対応を考える契機にすることを狙った。今後は8月8日に合わせてイベントや政策提言を行うことを検討していく。

JCLPは、パリ協定で定めた「1.5℃目標」を実現するため、政府に政策提言などを行う団体だ。リコーや富士通、イオンなど約230社が正会員で、会員の売上高を合わすと157兆円に及ぶ。

1.5℃目標の達成に向けて、脱炭素への転換を後押しする政策を進めるために、有権者である世論の喚起が欠かせないと考えた。JCLPとしては、気候変動に取り組む特別な日を制定することで、国民の関心を集めることを狙った。

■リコーや大和ハウスなど賛同表明相次ぐ

この動きに、リコーや大和ハウス工業、ユニ・チャーム、セブン&アイ・ホールディングスなどが賛同を表明した。

JCLPは8月8日、都内で記者会見を開き、山下良則代表理事(リコー取締役会長)が登壇した。山下代表理事は、「猛暑で人が働くことにも支障が出ている。この日(8月8日)を起点に、この記念日をなくすことを目指して活動を広めていきたい」と話した。

■7月下旬の猛暑、「温暖化がなければ発生しなかった」

同会見には、「極端気象」の専門家である、東京大学大気海洋研究所の渡部雅浩・教授も登壇した。極端気象とは、記録的な豪雨や猛暑などを指す。渡部教授は、極端気象が相次ぐ原因を「イベント・アトリビューション」という科学的手法で分析する、極端気象アトリビューションセンター(WAC)の研究員でもある。

イベント・アトリビューションとは、豪雨や猛暑、冷夏など特定の気象が地球温暖化と関係があるか、科学的に分析する手法だ。温暖化した地球と、温暖化がなかった場合の仮想的な地球を比較することで、その気象の発生確率を調べる。

渡部教授は、日本が記録的な猛暑に見舞われた今年7月下旬の気温をイベント・アトリビューションによって分析した結果、「人間活動による地球温暖化の影響がなければ発生し得ないレベルだった」と指摘した。

■猛暑の確率、非温暖化条件では「約0.0087%」に

7月下旬は北海道を始め日本全域で記録的な猛暑日が続いた。7月の同時期としては、1950年以降の観測では歴代1位の高温だった。

この現象をイベント・アトリビューションで分析したところ、2025年の気候条件下では、約28~31年に1度の割合で発生し得る確率(約3.2%~3.6%)とした。

一方、人間活動による地球温暖化が無かったと仮定した気候条件では、この発生確率はわずか「約0.0087%(約1万1472年に1度の頻度)」となり、「地球温暖化の影響がなければ、このレベルの高温現象は発生しなかったことが分かった」と分析した。

特に、北日本の猛暑に関しては、地球温暖化の影響によって発生リスクが約34倍に高まっていたという。

■温暖化の報道件数、猛暑の3分の1以下に

JCLPの松尾雄介・事務局長は、「気候変動は国民生活や経済の基盤を脅かすもの」だと指摘し、物価高や健康問題などは気候変動が背景にあると語った。

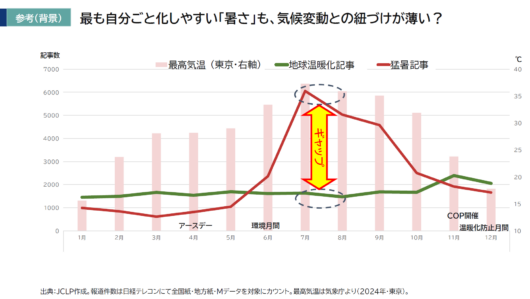

だが、それらの問題を気候変動と関連付けて考える機会は少ないという。JCLPが全国紙や地方紙などを対象に猛暑関連の記事と地球温暖化関連の記事本数を調べた結果、最も暑い7月と8月にその本数の差は最大であったことが分かった。

7月の猛暑関連の記事は約6000本だったが、地球温暖化関連の記事は2000本にも満たなかった。8月も同様で、約5000本の猛暑関連記事に比べて、地球温暖化関連の記事は2000本以下だった。

■「企業努力が報われる市場が十分に育っていない」

松尾事務局長は、「世界では再エネやEV市場が拡大しているが、日本では、企業努力が報われる市場が十分に育っていない」と指摘する。脱炭素を推進する政策やインフラが不足しており、脱炭素はコストアップの傾向にあるという。

気候変動に関心を持つ人は増えているが、個人の意識・行動による「削減ポテンシャル」は限定的だとされてもいる。IEAの「ネットゼロシナリオ」が想定した個人の行動による削減割合は全体の4%程度だ。

松尾事務局長は、「個人・企業の意識、頑張りでは限界がある。システムの転換を促す政策が必要だ」と強調した。

「その政策を進めるには、世論(有権者)が政策を支持・後押しすることが重要である。そのため、イベント・アトリビューションの手法を支持し、特定の日を制定し、気候変動を自分ごと化する人を増やしたい」