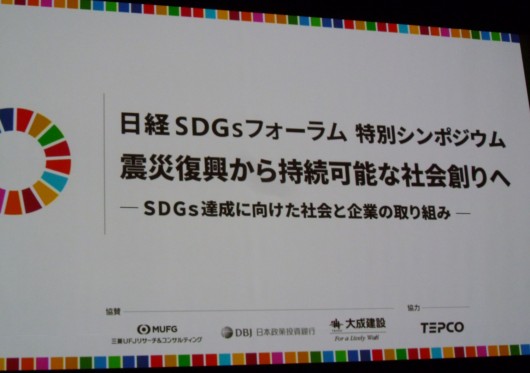

東日本大震災から8年。経済や街の再生、持続可能な社会づくりに向けて専門家、政府、自治体、企業が一体となって論議する日経SDGsフォーラム「震災復興から持続可能な社会創りへ」が、3月11日都内で開催された。(オルタナ総研コンサルタント=室井 孝之)

冒頭、3人の専門家による基調講演がされた。柏木孝夫東京工業大学名誉教授・特命教授は、「震災復興と持続可能なエネルギー戦略」で、「国土強靭化推進本部が平成30年6月に策定した『国土強靭化アクションプラン2018』では、『起きてはならない最悪の事態』45項目の中に『電力供給ネットワーク(発変電所、送配電設備)や石油・LPガスサプライチェーンの機能の停止』が示されており、大規模自然災害発生後のエネルギーサプライチェーンの確保の重要性を定めている」と述べた。

村上周三東京大学名誉教授/建築環境・省エネルギー機構理事長は、「都市・建築のレジリエンスとSDGsの実践」で、SDGs未来都市におけるレリジエンスとして、北海道下川町と富山市を紹介した。

下川町は、「健康省エネ住宅、森林バイオマスを中心とした再生可能エネルギー事業」を推進している。富山市は、「持続可能な地域公共交通網(LRTネットワーク)、再生可能エネルギーを活用した高付加価値農産物の栽培実証を通じコンパクトシティ」を展開している。

蟹江憲史慶応義塾大学大学院政策・メディア研究科教授は、「SDGs達成へ向けた日本の取り組みと震災復興」で、「SDGsの本格的アクション創出には、『Goal-based Governance=目標設定からスタート』『Indivisible Whole=17視点から総合的に考える』『測る=進捗状況をレビュー』の3点が鍵だ」と強調した。

パネルディスカッションでは、自治体、政府、企業から取り組み状況が報告された。新関勝造福島県商工労働部再生可能エネルギー産業推進監(兼)次長は、「『福島県再生可能エネルギー推進ビジョン』において原子力に依存しない社会の実現に向け、2040年頃を目途に福島県内の1次エネルギー需要量の100%以上に相当する量のエネルギーを再生可能エネルギーから生み出す目標を設定している」と述べた。

山影雅良経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部政策課長からは、「第5次エネルギー基本計画」の紹介がされた。同基本計画において、「2050年に向けた対応~温室効果ガス80%削減をめざして~~エネルギー転換・脱炭素化への挑戦~」では、「再生可能エネルギーは、経済的に自立し脱炭素化した主力電源化を目指す」「化石燃料は、過渡期は主力、非効率石炭フェードアウト、水素開発に着手」と示されている。

蛭間芳樹日本政策投資銀行サステナビリティ企画部BCM格付主幹兼経営企画部から、昨年の自然災害に関しサプライチェーンとインバウンド観光が産業に与えた影響を分析し、災害からの復興とレジリエンスな社会構築に向けた提言である「2018年自然災害からの復興と課題~地域と産業のレジリエンス構築に向けて~」ならびに「第2回世界防災フォーラム、防災ダボス会議@仙台2019」の紹介がされた。

蛭間氏は、「金融力で災害レジエンスの高い日本をデザインする」と覚悟を語った。

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)