「アースオーバーシュートデー」とは、1年間で地球が再生できる生物資源(バイオキャパシティ)を使い果たしてしまう日のこと。今年は世界平均で7月28日となり、昨年より1日早まった。これ以降は未来にツケを回しながら暮らさなければならない。これが何を意味するのか。オーバーシュートを遅らせるにはどうすべきか。エコロジカル・フットプリントの第一人者・和田喜彦・同志社大学教授に聞いた。(オルタナ編集委員・栗岡理子)

■生態系の「赤字」が50年以上も累積

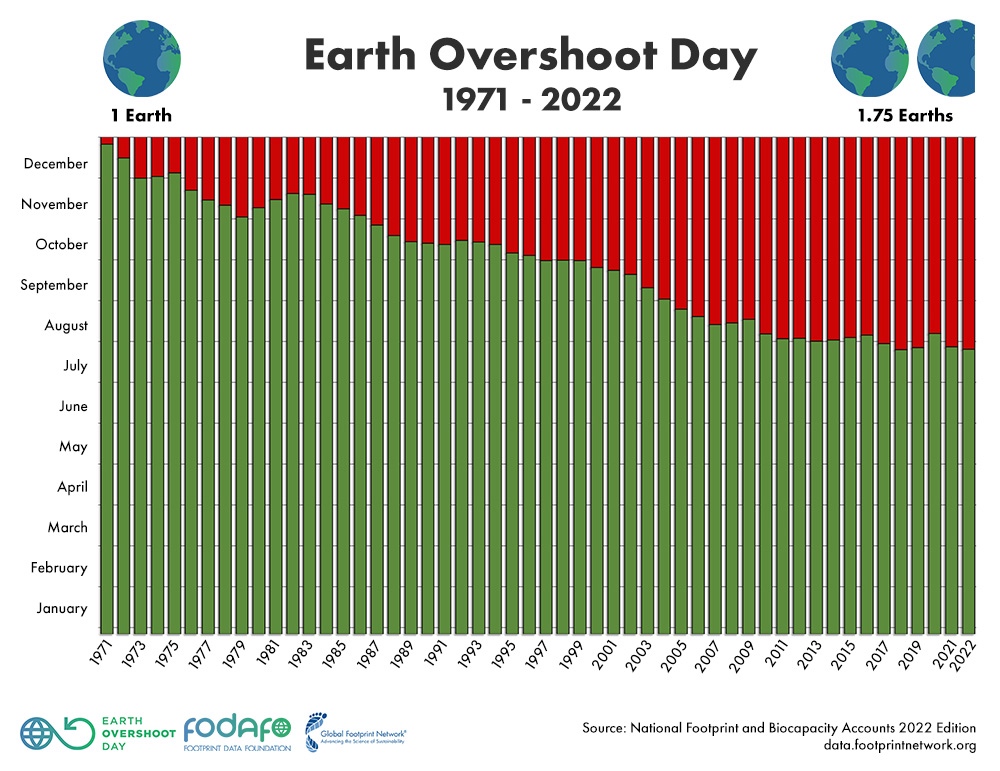

アースオーバーシュートデーは2003年に設立された国際環境シンクタンク「グローバル・フットプリント・ネットワーク(GFN)」により毎年算定されている。国連の統計資料などをもとに、1年間に地球の生態系から供給される生物資源と人間の使用量(エコロジカル・フットプリント)を比較することで計算される。

エコロジカル・フットプリントは、1991年にカナダで開発された人間の活動が地球環境にどれほど負荷をかけているかを測る指標だ。地球は私たちに多くの自然資源を提供してくれるが、地球が生産できる能力には限りがある。その限度を超えて資源を消費した結果が、今各地で起きている異常気象やプラスチック汚染などの地球環境問題ともいえよう。

GFNによると、2022年の人間活動が地球の再生能力を超える日、アースオーバーシュートデーは7月28日。この日以降は、自然資本を地球から前借りしながら暮らすことになる。つまり、企業でいえば資本金(自然資本)を取り崩すということだ。こうした生態学的赤字状態は、既に50年以上も続いているという。

■年々低下する地球の持続可能性

昨年のアースオーバーシュートデーは今年より1日遅かった。その日の到来は年々早まっている。これが何を意味するのか、特定非営利活動法人エコロジカル・フットプリント・ジャパン(EFJ)の会長で、同志社大学経済学部の和田喜彦教授に聞いた。

「オーバーシュートは自然の供給能力(バイオキャパシティ)を超えた資源の消費が行なわれている状態を意味します。持続可能ではない危険な状態です。その到来が年末に近ければ近いほど、地球の持続可能性は高く、逆に遠ざかれば持続性が低いことになります」(和田教授)

私たちが地球が再生できる範囲内の資源量だけ使って暮らすならば、自然資本を前借りせずに済み、環境問題はおきなかった。今起きていることは、私たちが前借りし過ぎ、地球のエコシステム(生態系)に負荷を掛け過ぎた結果なのだ。

■オーバーシュートを遅らせ、SDGsにも寄与

アースオーバーシュートデーは国により異なる。日本の2022年のアースオーバーシュートデーは5月6日だった。元旦からたった126日で自然資源を使い切ってしまったため、残りの239日間は地球からの前借り生活だ。世界平均よりも3カ月近く早い理由を、和田教授はこう指摘する。

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)