オルタナ82号(2025年9月30日発売)の全コンテンツは次の通りです。

書店では販売しておらず、WEBストア(BASE)やアマゾンでご購入可能です。

■「alternative eyes」: 蘇る「アダム・スミスの皮肉」

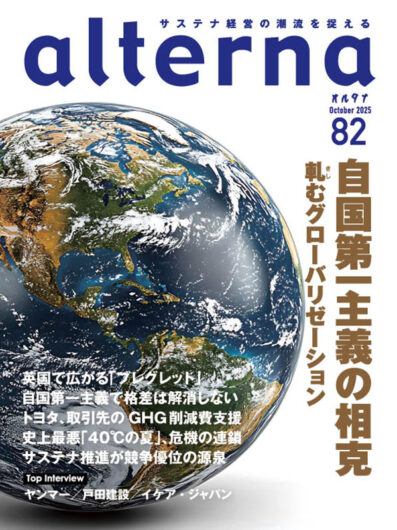

オルタナ82号をお届けします。今号の第一特集は「自国第一主義の相克: 軋きしむグローバリゼーション」です。米国のトランプ大統領だけでなく、欧州各国でも、日本でも「自国ファースト」の声が高まるばかりです。

■高橋さとみの切り絵ワールド—森の花園

身体も 自然界も 世の中も

循環あればこそ

■第一特集: 自国第一主義の相克 軋むグローバリゼーション

自国の主権や利益を第一優先に考える「自国第一主義」が台頭してきた。その背景には「グローバリゼーション」をゆがめた「新自由主義」や「株主資本主義」がある。日米欧の先進国でも正当な分配ができず、格差拡大が進んだことも大きい。何がこの流れを断ち切り、健全な発展を実現できるのか。

▶ポストSDGsはローカルが支える

広井 良典・京都大学名誉教授

2050年に社会は持続可能でいられるのか。日立製作所などとAIを活用した未来シミュレーション研究などに取り組む京都大学の広井良典・名誉教授は、「極めて危うい状況にある」と指摘した。ポストSDGsも踏まえて、社会の持続可能性のカギはローカルにあると語った。

▶自国第一主義で格差は解消しない

大西 連・自立生活サポートセンターもやい理事長

日本でも、相対的貧困率は上昇している。物価高のなかで迎えた参院選では、生活困窮の原因が外国人優遇にあるかのような言説も流布した。だが、「自国ファースト」で経済格差は解消するのか。特定非営利活動法人自立生活サポートセンターもやい(東京・新宿)の大西連理事長に聞いた。

▶自国第一政党がNZで支持伸ばす

ニュージーランド(NZ)で今夏に実施された2つの世論調査で、連立政権の一角を担うNZファースト(NZF)党が存在感を示した。支持率は上昇傾向にあり、ウィンストン・ピーターズ党首も「首相として好ましい人物」のランキングで3位に付けた。多様性の先進国とされる同国で、なぜNZF党が支持を伸ばしているのか。

▶英国で広がる「ブレグレット」

2016年は、世界が自国第一主義に傾き始めた象徴的な1年だ。英国では国民投票でブレグジット(英国のEU離脱)が僅差で決まり、秋の米大統領選では下馬評を覆してトランプ氏が勝利した。EUから離脱して5年目を迎える英国では今、国民の過半数がEU離脱を後悔している。

■トップインタビュー: イケアが提唱する家庭の平等とは

ペトラ・ファーレ・イケア・ジャパン・代表取締役社長兼CSOスウェーデン発の家具大手イケアは、グローバルで「家の平等」を掲げ、家庭内からの意識改革に取り組んでいる。日本でも2024年に産官学連携のプロジェクトを立ち上げた。イケア・ジャパンのペトラ・ファーレ社長に、その真意を聞いた。

■トップインタビュー: 海に浮かぶ風車をエネ転換の柱に

今井 雅則・戸田建設・代表取締役会長

戸田建設は「洋上風力」を軸に日本のエネルギー転換を進める。日本の「風資源」がエネルギー需要の約2倍のポテンシャル(9031TWh)を持つと見込み、2026年1月には国内初の浮体式洋上風力発電所の稼働を目指す。同社の今井雅則会長が描く、再エネ転換への道筋とは。

■トップインタビュー: 地域と向き合い明日の農地を守る

白藤 万理子・ヤンマーホールディングス・取締役サステナビリティ推進部長

1912年の創業以来、「農家の方々を楽にしたい」との創業の思いを受け継ぎ、売上高1兆円超の企業に成長したヤンマー。25年から、環境再生型農業や営農型太陽光発電などで未来の農地を守るプロジェクトを始動した。農福連携の現場にも詳しい白藤万理子取締役に話を聞いた。

■世界のソーシャルビジネス

〔米国〕熱中症のリスク、ウェブで可視化へ

近年、米国では気温が40℃を超える猛暑が頻発し、労働環境における熱中症リスクが深刻な課題となっている。特に屋外で活動する建設業、配送業、農業従事者などは、命に関わる危険にさらされており、社会全体での対策が急務だ。

〔アイルランド〕余剰食品の寄付、ITが加速へ

世界では毎年、食品ロスが大量に発生する一方で、日々の食事にも困る人々が数多く存在する。この食の不均衡問題に取り組むのが、アイルランド発のソーシャルエンタープライズ「FoodCloud(フードクラウド)」だ。食品メーカーや小売店が抱える余剰食品を、デジタル技術を活用して慈善団体に寄付する仕組みを構築。そのモデルを世界各地に広げている。

〔ナイジェリア〕廃棄物DIYで難民キャンプ灯す

ナイジェリアの企業は、プラごみや電子ごみを使って、誰でも簡単に照明システムをつくれるDIYソリューションを提供する。資源を有効活用するだけでなく、アフリカの農村部や難民キャンプなど、最も明かりを必要とするところに、清潔で修理可能な照明を届ける。

■第二特集: 史上最悪「40℃の夏」、国際社会どう克服

日本でも今夏、気温40℃を観測した地域が相次いだ。海外では高温による山火事も相次いだ。気候科学の専門家・江守正多東京大学教授に、地球温暖化の現在地と、世界で頭をもたげる自国第一主義が与える影響を聞いた。

■第三特集: トヨタ、取引先のGHG削減費支援

トヨタ自動車が部品メーカーなどに対して、再エネ電力調達費を資金支援することが、オルタナ編集部の取材で分かった。非化石証書などの購入で増やした再エネ電力量に応じて、費用の一部を補てんする。脱炭素の世界的枠組みでは、サプライチェーンに該当する「スコープ3」のCO2削減が課題で、トヨタはまず「川上」の脱炭素を支援する。

■第四特集: サステナ推進が競争優位の源泉に

オルタナが7月に開いた、第70回SBLセミナーに国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)の小森博司理事が登壇した。小森理事は、「単に基準に備えるのではなく、企業は投資家とのコミュニケーションを通じた価値創造を目指すべき」と強調した。

■第五特集: 「脱炭素は各国の義務」と認める

国際司法裁判所(ICJ)は7月下旬、気候変動に関する各国の法的義務について、勧告的意見を公表した。ICJは「各国は1.5℃目標の達成に向けて最大限の努力を払わなければならない」と明言した。この勧告的意見は、太平洋島しょ国出身の法学生27人が主導するグループの訴えを受け、国連総会がICJに諮問していたものだ。

■第六特集: 米「人権報告書」、政治の色濃く

米国務省は8月12日、世界の人権状況をまとめた「人権報告書2024年版」を公開した。196カ国の「国別人権報告書」も同時発表した。第2次トランプ政権下では、ジェンダーや人種に基づく人権侵害に関する言及を大幅にカットし、国別報告書でもイスラエルの記述を前年の103ページから9ページに減らした。日本の記載も7割近く減った。

■サステナブル★セレクション2025

「サステナブル★セレクション」とは、サステナブルな理念と手法で開発された製品/サービスを選定して、オルタナが推薦する仕組みです。一つ星は製品/サービスの持続可能性を審査し、二つ星はこれに加えて組織のサステナビリティを審査します。2025年一つ星は27点、二つ星は8点を選定しました。さらに、2025年10月の「第3回サステナブル★セレクションEXPO2025 in 東京」において、三つ星の選考会を行います。三つ星は、二つ星の中から特に大きな社会的インパクトを生み出した企業/組織、製品/サービスを選考するものです。なお、2026年の公募は来年春を予定しています。

■オルタナティブの風(田坂広志) トランプを生んだ「三つの病」

現在、トランプ政権の一挙一動に、世界が振り回されている。しかし、これは、トランプ政権が「原因」となって、世界の政治的、経済的、社会的な諸問題が起きているのではない。

■エゴからエコへ(田口ランディ) 「イーハトーブ」

早池峰神楽は、岩手県花巻市大迫町の早池峰山周辺に伝わる神楽で、ユネスコの無形文化遺産にも登録されている。山岳信仰や修験道、さらには稲作を中心とした農耕儀礼と結びついた神楽で、大償神楽と岳神楽という二つの神楽が競い合うようにして、五百年ものあいだ受け継がれてきた。

■サステナ規制にどう向き合うのか(小口誠司) 企業は「攻め」の情報開示を

近年、日本のサステナビリティ開示基準(SSBJ基準)、IFRSサステナビリティ開示基準、欧州サステナビリティ報告指令(CSRD)など、いわゆる「ハードロー」を中心にサステナビリティ情報開示の制度整備が進んでいる。

■真のサステナビリティ投資とは(澤上篤人) 期待だけの株高に注意せよ

日経平均株価が最高値を更新した(2025年8月15日時点)。米国もやはり株高に沸いている。投資家やマーケット関係者たちからすれば、どんな株高であれ株価の上昇は歓迎ということだろう。経済の現場においても、株価は先行きを明るく照らしてくれるからやはり歓迎である。

■モビリティの未来(清水和夫) 米国車を無理やり輸入するのか

最近になって話題となっている、米国との関税措置やガソリンの暫定税率廃止は自動車メーカーやユーザーにとって気になる問題である。どんな影響があるのか考えてみたい。

■日本農業 常識と非常識の間(徳江倫明) グローバリズムとローカリズム

第2次トランプ政権が掲げる米国第一主義によって、世界的に広がっていたナショナリズムの傾向が強くなっている。

■「森を守れ」が森を殺す(田中淳夫) 下草刈りのモチベーション

ただならぬ酷暑の続いた夏だが、林業界で夏の仕事と言えば下草刈りである。造林地の雑草を刈り取る作業だ。だいたい植林後5年間は続けねばならない。

■人と魚の明日のために(井田徹治) 国内業界第一主義は通用しない

前回紹介したように、EUは今年11月から12月にかけて開かれるワシントン条約の締約国会議に、ニホンウナギやアメリカウナギを含むウナギ類16種類について、国際取引にあたっては輸出国の許可証の発行を義務付けることを正式に提案した。

■フェアトレードシフト(潮崎真惟子) 児童労働の背景に気候変動も

ILO(国際労働機関)とユニセフが2025年6月に発表した統計によれば、24年時点で児童労働に従事する子どもは世界で約1億3800万人、世界の子どもの13人に1人に上る。うち約5400万人が有害労働に分類され、健康・発達を脅かされている。

■社会イノベーションとお金の新しい関係(鵜尾雅隆) NPOは5本柱でインパクトを

近年、インパクト・スタートアップやインパクト投資が世界的に急成長し注目を集める一方で、NPO(NPO法人や公益法人)の役割への関心が薄れつつあるのではないかと懸念する声が聞かれている。

■論考・サーキュラーエコノミー(細田衛士) プラリサイクルはクルマ中心か

今、再生プラスチック利用をめぐる動きが内外で加速している。2029年からの実施を目指したEUの新ELV規則案では、新車に部材として含まれるプラスチックのうち再生プラスチックの割合が20%、そのうちの15%が使用済み自動車由来であることが求められている。

■欧州CSR最前線(下田屋毅) CSDDD実務対応の6ステップ

欧州議会と理事会は2025年4月、「ストップ・ザ・クロック」指令を採択した。これはCSRD(企業サステナビリティ報告指令)およびCSDDD( 欧州サステナビリティ・デューデリジェンス指令)の適用開始日や加盟国による導入期限を延期し、企業に準備期間を与えるとともに、EU全体での規制簡素化や競争力強化を支援する措置である。

■CSRトピックス(CSR48)

パパ育休取得率40.5%で過去最高に/「かくれフードロス」をスイーツに/女性リーダーの成長支援を8社で/廃食油由来のSAFが初の商用供給/ヤマト、サステナ宅配企業に追加出資/大学がメルカリ出店、学びに還元/〔総監督のつぶやき〕気温上昇と水風戦

■「こころざし」の譜(希代準郎) 自殺へのプレリュード