世界の海を巡り海洋プラごみの実態を調査しているレース・フォー・ウォーター(R4W)号が9月17日から青海客船ターミナル(東京・江東)に停泊している。この調査船は化石燃料を一切使わず、太陽、風力、水素で動き、CO2排出はゼロだ。世界各地で海水を摂取し、海洋プラスチックや微生物の研究を行っている。(オルタナ副編集長=吉田広子)

「世界の海も日本の海も変わらない。同じように海も海岸もプラスチックに覆われている。1960年以降、急速にプラスチックが増えたが、分解されず、当時のプラスチックでさえもまだ残っている。それを魚や水を通じて人間も摂取してる。過剰な消費を止めて、削減していかなければならない」

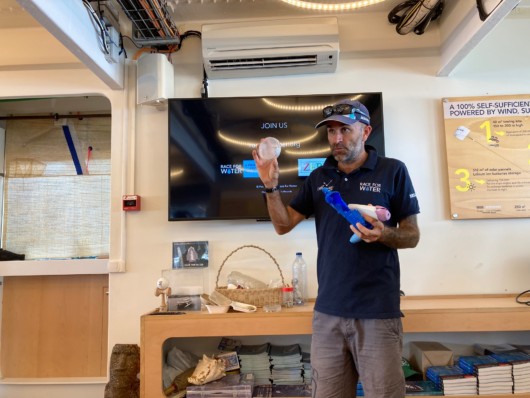

世界中を航海してきたR4W号のフランソワ・マーティン船長は、こう危機感を示す。

レース・フォー・ウォーター財団は、2010年にスイスの起業家マルコ・シメオーニ氏によって創設され、もともとはヨット・レースのために設立された。しかし、世界一周セーリングを行うなかで、世界中の海がプラスチックに汚染されている現状を目の当たりにし、実態を調査するプロジェクトを始動した。

「R4W オデッセイ2017-2021」プロジェクトでは、5年をかけて世界の海を巡り、寄港各地でプラスチック汚染の実態調査や環境イベント、解決策の提案などを行っている。

R4W号は2017 年4月にフランスにある母港のロリアンを離れ、バミューダ海域へ。パナマ運河を通り、南アメリカを南下、ポリネシアとミクロネシアからアジアを北上し、日本に到着した。

日本では、レース・フォー・ウォーター財団と協定を締結した特定非営利活動法人ゼリ・ジャパン(東京・品川)やサラヤ(大阪市)などが、同プロジェクトを支援している。

2050年にプラごみの量が魚を上回ると予測されるほど、海洋プラごみ問題は深刻だ。

マーティン船長は日本のレジ袋有料化に対し、「問題を解決する素晴らしい政策。レジ袋の有料化は最初の一歩。オーストラリアはそこから、フォークやスプーン、食品容器などプラスチック製容器包装全般の禁止に発展していった」と話す。「問題を知っているのに何もしないのはどうなのか。3R(リデュース・リユース・リサイクル)にリフューズ(断る)とリペア(修理)を加えた5Rが大切。一人ひとりの積み重ねが、大きなインパクトになる」と訴えた。

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)