魚が微細なプラスチック片(マイクロプラスチック)を誤食することは、既に知られている。では、どういう魚がどういう種類のプラスチックを食べているのだろうか。東シナ海で捕獲した7種類・計385匹の魚を調べた長崎大学の研究チームが、国際学術誌に発表した。(オルタナ編集委員・栗岡理子)

マサバの63%でマイクロプラスチック発見

海洋のプラスチック汚染が進んでいる。なかでも日本近海はマイクロプラスチックのホットスポットで、世界平均の27倍も漂っているという報告もあるほどだ。しかし、生物によるプラスチック誤食の報告は増え続けている中で、日本周辺海域からの報告はまだ少ない。

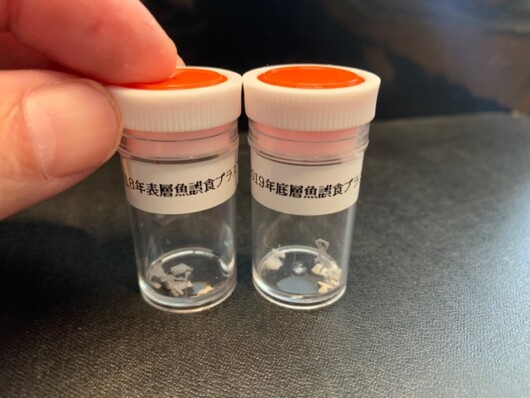

長崎大学総合生産科学域の八木光晴准教授が率いる研究チームは、2018年から九州西岸の東シナ海に生息する魚を捕獲し、消化管内のマイクロプラスチックの有無を調べ始めた。対象の魚は、水面近くに生息する表層魚の2種(マサバ、マアジ)と、海底近くの底層魚の5種(キダイ、マトウダイ、カナガシラ、カイワリ、サギフエ)だ。

その結果、最も多くのマイクロプラスチックが見つかったのはマサバで、64匹のうち40匹(63%)から見つかった。レジ袋などに使われる白色や透明のポリエチレンの破片が多かったという。マイクロプラスチックの平均個数は1匹あたり0.36個、表層魚と底層魚とでは異なる傾向を示したそうだ。詳しい話を八木准教授に聞いた。

プラスチックが魚の体内にとどまる可能性は?

「平均で表層魚は0.80 個、底層魚は0.12 個でした。表層魚の方が6.7倍も多くのマイクロプラスチックを含んでいることがわかりました。今回、検出したプラスチックのサイズは3ミリ前後と比較的大きいので、消化管の中に存在しているマイクロプラスチックは自然に排泄されると考えられます」(八木准教授)

では、魚はもっと小さいプラスチックも食べていて、それらは自然に排泄されず、魚の体内に留まっている可能性はあるのだろうか。

「今後調べる予定ですが、食べている可能性は充分にあります。動物プランクトンなどがマイクロプラスチックを摂食して、魚がそれを食べ、マイクロプラスチックが魚に移行することも考えられます」(八木准教授)

プラごみを流出させない仕組みが必要

魚が好きでよく食べる身として気になるのは、マイクロプラスチック入りの魚を人間が食べても安全かということだ。

「プラスチックの混入を考えるなら、内蔵の中身は食べない方が良いでしょう。胃袋の中身を取り除いてしまえば、胃袋自体を食べるのはかまいません。プラスチックのことを考えるより、魚を食べて健康になる方が大きいと思うので、魚をたくさん食べて良いと思います。決して危険な食べ物とは思って欲しくありません」(八木准教授)

八木准教授は私たちがこれからも安心して魚を食べ続けるには、プラごみを海洋に流出させないための、法律も含めた取組が必要だと指摘する。

「大きなプラごみが微細化されてマイクロプラスチックになります。微小なマイクロプラスチックになると海洋からの回収は不可能です。法律も含め、プラごみを流出させない仕組みが必要です。その取組の効果が現れているか、我々、科学者が発信していくことも大切だと感じています」(八木准教授)

プラごみの海洋流出を早急に止めなければならない。今年4月から施行されるプラスチック新法に期待したいが、他にもさまざまな取組が必要だろう。

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)