記事のポイント

- 木質バイオマス発電の普及にともない木質ペレットの需要が増えている

- 北米のペレット生産地ではPM2.5による大気汚染が深刻化している

- 「FIT再エネ」としてペレットを輸入する日本企業の責任が問われる

政府がFIT再エネに位置付ける木質バイオマス発電や、GXの一環として進める石炭火力の木質バイオマス混焼を「グリーンウォッシュ」と批判する声が、環境NGOから上がっている。米国の木質ペレット生産地では、工場から出るPM2.5などの大気汚染物質による健康被害が起きている。現地企業は日本向けにペレットを増産する計画で、環境破壊や人権侵害に目をつむったまま輸入を続ける日本側の責任は重大だ。(オルタナ副編集長・長濱慎)

■日本向けペレットを2倍に増産

木質ペレットは乾燥させた木材を細かく砕き、圧力をかけて円筒形に整形した固形燃料だ。主にストーブや小型のボイラーに使われてきたが、近年は大規模な木質バイオマス発電用の需要が目立つ。

政府は木質バイオマス発電をFIT(固定価格買取制度)に対応する再生可能エネルギーに位置付ける。GX(グリーントランスフォーメーション)においても石炭火力発電のバイオマス混焼を推進するとしており、さらなる需要拡大が予想される。

日本はペレットの大部分を輸入に依存。FIT制度が始まった2012年の輸入量は約7万2000トンだったが、22年は61倍の約440万トンに増えた(国際環境NGO FoE Japan調べ)。

主な輸入先はベトナム、カナダ、米国の3国だ。環境3団体(※)は8月9日に共同でウェビナーを開き、バージニアやノースカロライナ、ミシシッピ州など米国南東部のペレット生産地で起きている大気汚染や健康被害について報告した。

※NPO法人バイオマス産業社会ネットワーク、一般財団法人地球・環境フォーラム、マイティ・アース

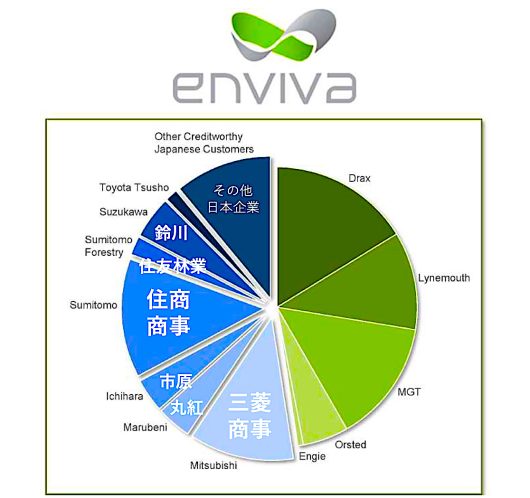

米環境NGOマイティアースのロジャー・スミス日本プロジェクト統括マネージャーは「最大のペレット生産企業であるエンビバ社とJパワーは2021年、年間500万トンの供給に向けた覚書を締結した。これは現在の日本全体の輸入量440万トンを超える膨大な量だ」と、話す。

Jパワーは「電源のゼロエミッション化」の一環に、木質バイオマス発電の活用を掲げる。エンビバ社は日本の需要に応えるため、ペレットの年間生産能力を620万トン(2022年)から26年までに1300万トンに増強する計画だという。ロジャー氏が示したバイヤーの一覧(下)にも、商社を中心に日本企業が名を連ねる。

■北米でFIT違反の大気汚染

日本国内でペレットの需要が高まる一方で、生産地の米国南東部では喘息や呼吸困難などの健康被害を受ける住民が後を絶たない。オルタナが2022年8月に報じた通り、工場の多くは貧困率の高い地域にあり、黒人や有色人種などのマイノリティほど被害が大きい。

健康被害の原因は大気汚染物質で、PM2.5(微小粒子状物質)は肺ガンや脳卒中、呼吸器疾患の原因となり、VOC(揮発性有機化合物:アセトアルデヒド、ホルムアルデヒドなど)は光化学スモッグを引き起こす。

これらの大気汚染物質は、粉砕や乾燥などペレットを製造する各工程や、ボイラーで端材などを燃やして乾燥に使う熱をつくる際に発生する。木材を燃やすとCO2や一酸化炭素が発生することは比較的知られているが、それと同時にPM2.5やVOCも出る。

ペレット産業による大気汚染の調査に携わるパトリック・アンダーソン弁護士は、問題の背景には連邦政府の大気浄化法が十分に機能していないことがあるとして、こう説明する。

「法の適用状況は州によってまちまちで、基本的な汚染防止措置さえ取っていない工場も少なくない。ミシシッピとルイジアナでは制限値を大幅に超える大気汚染物質を排出し、州の規制当局に550万ドルという記録的な罰金を払ったケースもある」

前出のロジャー氏は、輸入する日本側の姿勢も問われていると強調する。

「FITでは、持続可能性が担保されないバイオマスは使えないはずだ。国によって合法性の基準が異なったり、発電用途のバイオマスに特化した認証制度が未整備だったりするなど難しい状況もあるが、商社や発電事業者は情報収集に努め、デューデリジェンスに取り組む責任がある」

■木質バイオマス混焼でもPM2.5のリスク

米国での報告を受けた明日香壽川(あすか・じゅせん)東北大学教授は、PM2.5による健康被害は対岸の出来事ではなく、発電の段階でも発生のリスクがあると懸念を示した。

「PM2.5は石炭火力発電でも発生しており、木質バイオマス混焼になるとさらに発生量が増える。PM2.5には閾値(いきち※)がなく、低濃度の上昇でも死亡率が高まることはWHO(世界保健機関)を含む国内外の専門家が指摘している。にもかかわらず、日本には緩い環境基準しかない」

※閾値:汚染物質が人や生物の健康に影響を及ぼさない最小のレベル

PM2.5は先述した肺ガンや脳卒中だけでなく、糖尿病や乳児死亡、発達障害、口腔ガンの原因になることも明らかになっている。明日香氏は仙台で石炭火力発電所の稼動差し止め訴訟に関わったこともあり、こう続けた。

「大気汚染の問題は、基準に違反していないから良いというレベルの話ではない。現実に被害は出ており、企業がどの発電方法を選択するかは極めて重要だ」

再エネは「地産地消」が基本で、木質バイオマスも例外ではない。地域で発生する間伐材などの未利用材を燃料に発電し、燃やした際に発生する熱は給湯や農業に活用するのが本来の姿だ。森林の再生が可能な範囲で運用しなければならないので、必然的に小規模な発電所になる。

海外で環境破壊や人権侵害を引き起こして作った大量のペレットをわざわざ輸入し、大規模火力の代替とするのはまったく合理性がない。

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)